常設展示内容 2019年3月リニューアル

2019年(平成31年)3月1日に、うのはな館(郷土資料館)の常設展示が新しくなりました。

東浦の歴史を語る上でなくてはならない徳川家康の生母「於大の方(おだいのかた)」や、戦国時代の緒川(おがわ)城主で東浦から全国に広がり大名となった「水野氏」について、大きく展示紹介しています。

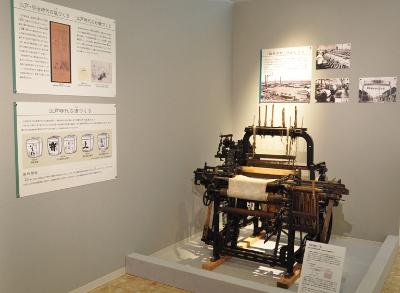

また、東浦の代表的な歴史を取り上げ、年表で紹介するコーナーや、織布(おりふ)の町の歴史を伝える「小型織機(こがたしょっき)」も新たに展示しています。

水野氏と乾坤院(みずのし と けんこんいん)

1670年(寛文10年)、当時岡崎城主であった水野忠善(ただよし)が先祖供養と曾祖父にあたる水野忠政(ただまさ)を顕彰するため乾坤院境内に建立した堅雄堂(けんゆうどう)の模型や、宝珠瓦(ほうじゅがわら)を復元して展示。

水野氏一族や、水野氏と乾坤院のつながりなどを紹介。

徳川家康の生母 於大の方(とくがわいえやすのせいぼ おだいのかた)

緒川城主の娘として、家康の母として戦国の世に生きた於大の一生を紹介。

あわせて、戦国時代の緒川城や、織田信長(おだのぶなが)が援軍に駆け付け、戦さで初めて鉄砲を使って今川軍と戦った村木砦(むらきとりで)の戦いについて紹介。

東浦のはじまり

国指定史跡(しせき)である入海貝塚(いりみかいづか)出土の縄文土器をはじめ、平成29年度に発掘調査を行った結果、弥生時代や古墳時代の大きな村であったことが明らかになった天白遺跡(てんぱくいせき)からの出土遺物を展示。

東浦の移り変わり(ひがしうらの うつりかわり)

縄文時代の入海貝塚から現代までの歴史を年表で紹介し、鎌倉時代以降の代表的な歴史的出来事をパネルで解説。

また、戦後の東浦のまちの様子を写真で紹介。

東浦のものづくり

奈良平安時代の塩づくりをジオラマで紹介し、江戸時代の酒づくりなどのものづくりの歴史や、織布の町と呼ばれ東浦の産業を支えた小型織機を展示。

民俗資料室(みんぞくしりょうしつ)

少し前まで使われていた農具(のうぐ)・漁具(ぎょぐ)・機織り機(はたおりき)・日常品などを展示。

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

観光交流課 郷土観光係(東浦町郷土資料館(うのはな館))

〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字桜見台18-4

電話番号:0562-82-1188

観光交流課 郷土観光係へメールを送信

更新日:2019年03月01日