東浦の自然に親しむ観察会 令和6年度の様子

「春の里山の恵みを探そう」4月14日(日曜日):参加者31名

学習の森駐車場に集合し、事務局からスケジュールや注意事項の説明、講師から観察会の内容の話があり、その後自然観察会を開始しました。

参加者は先導する講師の後ろに続き、周辺の植物や生き物を観察していました。講師が散策中に見つけた植物の説明を行うと、参加者は真剣に聞き入っていました。

また、参加者は春の恵みであるワラビやヨモギ、イタドリ、竹の子などを採取することができました。

最後に東屋で、講師と参加者で観察会中に見つけた生き物や植物のおさらいをして自然観察会が終了しました。

参加者の自然に対する関心や理解が深まる有意義な会となりました。

【観察した生き物】

植物:タンポポ、オオジシバリ、オニタビラコ、コオニタビラコ、ヤブタビラコ、ハルジオン、シロツメグサ、カラスノエンドウ、スズメノエンドウ、カスマグサ、レンゲソウ、タネツケバナ、ナズナ、イヌガラシ、ハコベ、オランダミミナグサ、ツメクサ、ノミノフスマ、マツバウンラン、キュウリグサ、オオイヌノフグリ、タチイヌノフグリ、ムラサキケマン、ケキツネノボタン、タガラシ、スズメノヤリ、スズメノテッポウ、スズメノカタビラ、コナラ、フジ、アケビ、キリ、モウソウチク、ワラビ、ヨモギ、イタドリ

昆虫:アゲハ、キアゲハ、ベニシジミ、ヤマトシジミ、ツバメシジミ、キタキチョウ、モンシロチョウ、ツマキチョウ、キタテハ、ルリタテハ、テングチョウ(幼)、ナナホシテントウ、マイマイカブリ、タケクマバチ、ナナフシモドキ

爬虫・両生類:カナヘビ、アマガエル

鳥類:ウグイス、ヒヨドリ、ハシブトガラス、ホオジロ、

「ヒメボタルに会おう」5月10日(金曜日):参加者34名

郷土資料館(うのはな館)の駐車場に集合し、そこで自然観察会の講師の方からヒメボタルの生態等についての説明があった後に、ヒメボタルの観察場所へ移動し、観察を行いました。

観察会当日を含めた週間の気温が低かったこともあり、観察できたヒメボタルは少ない数でしたが、時折、光りながら飛んでいる様子を観察することができました。

参加者は楽しそうにヒメボタルを探しながら、点滅する光を静かに観察していました。

観察場所で現地解散し、観察会を終了しました。

【観察した生き物】ヒメボタル

「明徳寺川の生き物に会おう」6月15日(土曜日):参加者35名

うのはな館に集合し、事務局が参加者の受付、当日スケジュールの確認、注意事項の説明をしてから明徳寺川へ移動した。

明徳寺川に着いた後、講師が川の中でのタモの使い方や生き物の捕まえ方などの説明を行い、自然観察会を開始した。当日は、雨の影響もなく水位も膝下くらいの高さだったため、参加者はたくさんの生き物を捕まえることができていた。捕まえた様々な生き物は水槽に入れられ、小さな水族館のようになっていた。水族館の傍らで講師がそれぞれの生き物の特徴や生息する外来種の特徴について説明をすると、子どもたちは興味深そうに話を聞いていた。

すべての生き物の説明を終えて観察会は終了となった。

【観察した生き物】

オイカワ、マハゼ、ゴクラクハゼ、スミウキゴリ(浮いているハゼ)、ウナギ、セイゴ、アユ、ボラ、カマツカ、ブルーギル、ブラックバス、カダヤシ、モクズガニ、アマガエル、ウシガエルのオタマジャクシ、ハグロトンボのヤゴ、アメンボ(甘い匂いがする)、ヌマエビ、スジエビ、テナガエビ、アメリカザリガニ

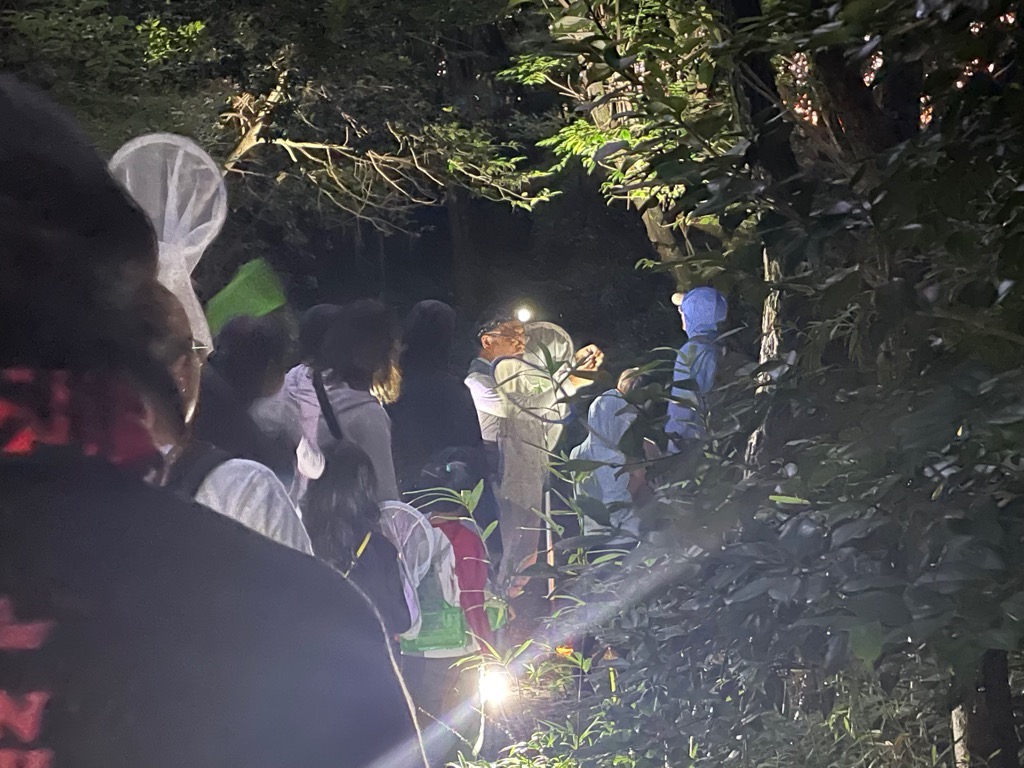

「森の中で虫探し&燈火に集まる虫を観察しよう」7月12日(金曜日):参加者30名

高根の森に集合し、事務局が参加者の受付、当日スケジュールの確認、注意事項の説明をしてから、知多自然観察会の進行で観察会開始しました。

当日の午前中は雨が降っていましたが、午後には雨も止み、無事に観察会を開催することができました。

19時から20時までは高根の森の中を歩き、生き物や植物を観察しました。

講師が、何か生き物を見つけて説明をするたびに、参加者がその周りに集まって、興味深く話を聞いている様子が印象的でした。カナブンやセミの幼虫、大きなナメクジ、キノコなど様々な生き物を見つけることができましたが、中でも、クワガタが見つかると、誰が持って帰るかを決めるためのじゃんけん大会が子供たちの間で開催されており、盛り上がっていました。

20時からは高根の森駐車場で、講師が事前に準備していた燈火に集まっている虫を観察しました。その後、全体を通して観察した生き物の説明を終えて観察会は終了となりました。

【観察した生き物】

ガガンボ、ガムシ、キマワリ、カナブン(大量)、アオドウガネブイブイ、コクワガタ、ノコギリクワガタ、モリチャバネゴキブリ、アオバハゴロモ、ニイニイゼミ(幼・成虫)アブラゼミ(幼)、コスズメ、カラスヨトウ、コガタスズメバチ、ウスバカゲロウ、トウキョウヒメハンミョウ、カタツムリ、キセルガイ、ヤマナメクジ、ムカデ、コウガイビル

「初夏の里山で生き物を探そう」7月20日(土曜日):参加者27名

東浦自然環境学習の森駐車場に集合し、事務局からスケジュールと注意事項の説明や講師の挨拶の後に観察会を開始しました。

代表講師が先導し、新池沿い、多機能広場、コナラの森の外周、木道を通り、東屋まで進んでいきました。講師は道中、参加者に採取した植物の特徴を説明したり、生き物を捕まえるコツ等を教えたりしていました。子どもだけでなく大人も虫取り網で生き物を捕まえようと頑張っている様子が印象的でした。参加者が目的としていた、人気の昆虫であるカブトムシの姿も数匹確認することができました。

また、当日は、学習の森で普段からボランティア活動をしている「東浦竹灯篭の会」が活動しており、活動内容の紹介等を聞くことができました。

散策を終えた後は、東屋でその日採取した生き物を観察し、講師による説明を行いました。参加者は講師の話を真剣に聞き入り、感心した様子が伺え、有意義な観察会となりました。

【観察した生き物】

昆虫:モンキアゲハ、ナミアゲハ、アオスジアゲハ、キタテハ、モンキチョウ、ヤマトシジミ、ツマグロヒョウモン、コクワガタ(頭)、カナブン、コシアキトンボ、シオカラトンボ(♂♀)、オオシロカラトンボ、ニイニイゼミ、アブラゼミ、クマゼミ、アシナガバチの仲間、コガタスズメバチ(巣)キリギリス(声)、ショウリョウバッタ、カマキリ、コバネイナゴ、コフキゾウムシ、ゴマダラカミキリ

両生類:アマガエル、ヌマガエル

鳥類:ウグイス、ツバメ、メジロ、モズ、ホオジロ、キジバト、ハシブトガラス

植物:ガマ、ミゾソバ、クズ(花)、コマツナギ、ヒナギキョウ

その他:カナヘビ、トカゲ、アカミミガメ

「明徳寺川の生き物に会おう」9月14日(土曜日):参加者37名

於大公園第一駐車場に集合し、受付をした後、明徳寺川へ移動しました。

明徳寺川へ集まった後、事務局からスケジュールと注意事項の説明、講師から川に入る際の注意と生き物の捕まえ方の説明を受け、観察会を開始しました。

参加者は土手からハシゴを使って明徳寺川へ降り、講師から聞いた捕獲方法を実践しながら多くの生き物を捕まえていました。ギンブナやテナガエビ、ウナギ、ヌマエビなど明徳寺川に生息する様々な生き物を見つけることができました。

採取の時間が終わった後は、各々が採取した生き物を講師が用意した水槽に入れ、講師からそれぞれの生き物の名前や特徴についての説明を受けました。子どもたちは、水槽の中の生き物を見つめながら夢中になって説明を聞いていました。発見した生き物の中にはブルーギルやウシガエルのおたまじゃくしなどの特定外来生物も含まれていたため、一度飼い始めたら放すことはできないことなど取扱いに関する注意事項等の説明もあり、良い学習の機会となりました。

【観察できた生き物】

魚類:ギンブナ、ボラ、ウナギ、オイカワ、カマツカ(カワギス)、モツゴ(クチボソ)、マハゼ、スミウキゴリ(浮いているハゼ)、ヨシノボリ、イシダイ幼魚、ブルーギル、カダヤシ

その他:ヌマガエル、ウシガエルのオタマジャクシ、ハグロトンボのヤゴ、アメンボ、モクズガニ、ヌマエビ、スジエビ、テナガエビ、クサガメ

「秋の宝物でリース作りや工作をしよう」11月16日(土曜日):参加者21名

観察会当日は曇っていましたが、散策するにはちょうど良い気候でした。

「秋の宝物で工作をしよう」は、於大公園内を散策し、工作に使うための材料集めからスタートします。公園内の木の葉はところどころ紅葉しており、きれいな景色になっていました。散策中、参加者は知多自然観察会の講師の方による植物の解説を興味深そうに聞いたり、まるまると太ったどんぐりや甘い香りがするカツラの葉などを拾ったりして楽しんでいました。

散策を終えた後は於大公園内にある「このはな館」で工作を開始します。参加者が自分たちで集めた材料に加え、講師の方々が用意してくれた木の実や木の輪(リース用)などの資材を使って、個性あふれる素敵な作品を完成させていました。

【観察できた植物】

アラカシのどんぐり、クヌギのどんぐり、ムクロジの実、ツバキの実、ホオノキの実、カツラの葉、ホオノキの大きな葉、ハクウンボクの花、ガマズミやマユミの実

「冬の生き物たちに会おう」2月15日(土曜日):参加者23名

当日は天気も良く、観察会日和となりました。

駐車場に集合し、事務局からスケジュールと注意事項を説明した後、観察会を開始しました。

学習の森を散策していると、鳥や昆虫の卵など、様々な冬の生き物たちを発見することができました。

また、当日は、学習の森で普段からボランティア活動をしている「東浦竹灯篭の会」が活動しており、活動内容の紹介等を聞くことができました。

中でも、参加者が夢中になっていたのは、木の中で越冬するクワガタを見つけることで、参加者は持参したドライバーやスコップを使って、竹林内の朽木を一所懸命にほじっていました。その結果、成虫のまま越冬しているコクワガタや、コクワガタの幼虫を何匹か見つけることができました。

散策を終えた後は、東屋でその日採取した生き物を観察し、講師による説明を行いました。外来種や採取したクワガタ等の育て方についての説明もあり、参加者にとって自然や生き物の取り扱い等について学べる有意義な観察会となりました。

【観察できた生き物】

昆虫等:コクワガタ(幼、成)、カブトムシ(幼)、キマワリ(幼)、オオカマキリ(卵)ハラビロカマキリ(卵)、キイロスズメバチ女王、チビクワガタ、マクラギヤスデ、キセルガイ、黒いクモ、ハサミムシ、トビズムカデ

鳥:コゲラ、メジロ、ヒヨドリ、ハクセキレイ、コジュケイ、カワセミ、ウグイス、シロハラ、カルガモ、ウ、アオサギ、ハシブトガラス

植物・菌類:ウラベニガサのなかま、コクラン、カワラタケのなかま、クロコブタケ

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境マネジメント係

〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地

電話番号:0562-83-3111

環境課 環境マネジメント係へメールを送信

更新日:2025年02月28日