地域包括ケアシステムってなに?

自分の家族の老後、健康や災害に不安があっても、ご近所同士の支え合いがあり、必要なときには医療や介護などの専門職の力を借りて、みんながお互いを見守り、声をかけあう関係がある。

そんな地域があれば、歳をとっても、誰かの支えが必要になっても、認知症になっても、自分らしい「ふだんのくらし」を続けられるはずです。

生まれてから人生のゴールまで、「ふだんのくらし」を支えるためには、下の図のように、さまざまな要素があります。

ご近所の支え合いや、NPO、ボランティア、専門機関、民間企業、行政などのサービスを組み合わせ、必要なときに、必要なサービスを受け取ることができるような仕組みをつくることが重要です。

このような、地域のみなさん、専門職、民間企業、行政みんなで作り上げる仕組みが「地域包括ケアシステム」です!

(地域包括ケアシステムイメージ)

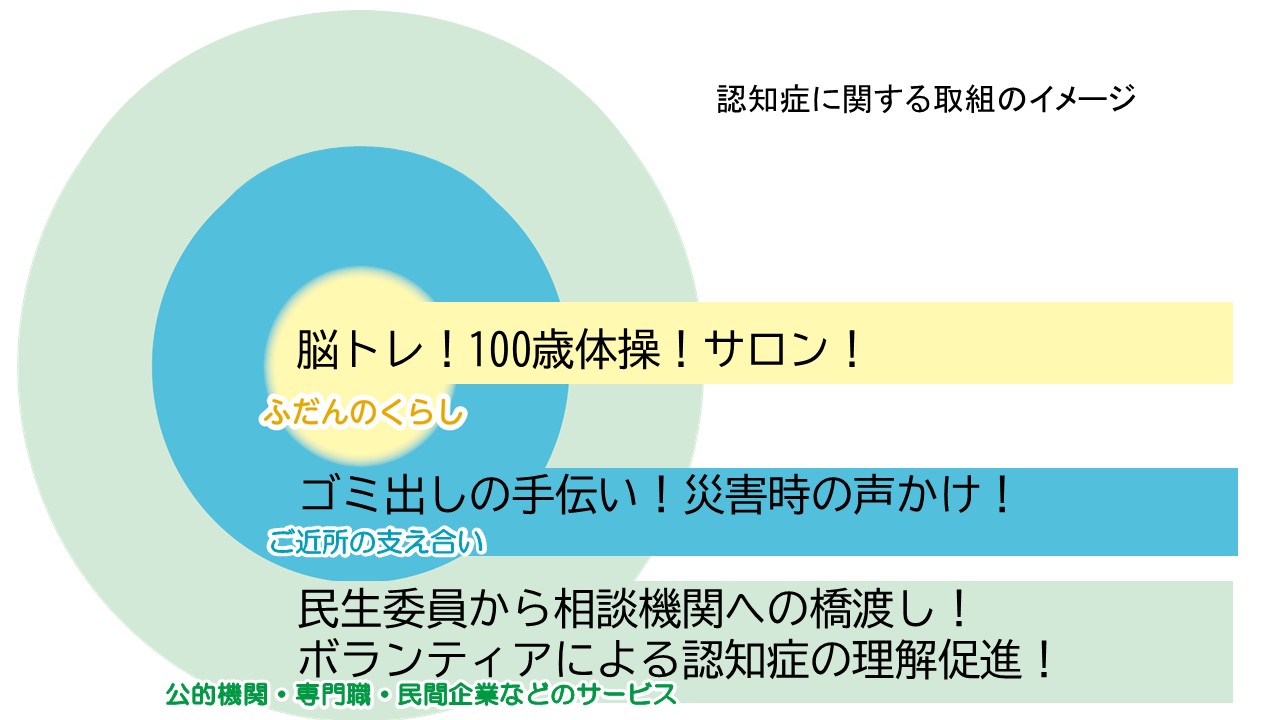

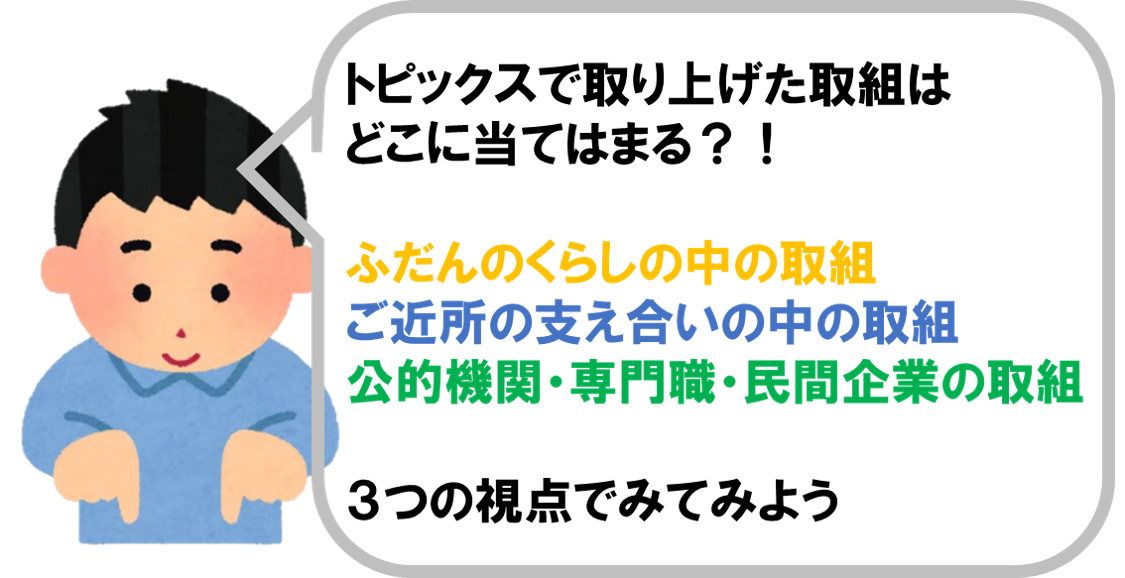

たとえば、認知症に関する取組を例にあげてみます。

【ふだんのくらし】の中で

・認知症予防のために、ふだんから脳トレや100歳体操をがんばっている!

・お友達とサロンに通っている!

【ご近所の支え合い】の中で

・ご近所の方がゴミ出しに困っている認知症の人のお手伝いをしている!

・災害時にご近所同士で声かけをしている!

【公的機関・専門職・民間企業などのサービス】の中で

・民生委員が、地域の見守り役となり、困り事を抱える認知症の人やその家族と高齢者相談支援センターなどの相談機関の橋渡しをしている!

・オレンジパラソル(ボランティア団体)が認知症に関する理解を地域にひろげている!

このように、認知症施策はいろんな人のさまざまな取組によって支えられ、地域ぐるみで認知症の人が安心して暮らせるまちづくりが進められています。

広がる地域包括ケアのしくみづくり

地域では、認知症に関する取組の他にも、安心して在宅で医療や介護を受けられるようにする取組や、生活の中の困り事を解決するための取組など様々な取組が広がっています。

トピックス

この記事に関するお問い合わせ先

ふくし課 地域共生社会推進係

〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地

電話番号:0562-83-3111

更新日:2020年06月10日