絶滅危惧種「オニバス」の保護活動について(令和7年)

未来へ残そう!飛山池のオニバス

日本産オニバスは、「レッドデータブックあいち2015」で絶滅危惧1.A類(ごく近い将来における絶滅の危険性が極めて高い種)、国のレッドデータブックでも絶滅危惧2.類(絶滅の危険が増大している種)とランク付けされるなど、愛知県だけでなく全国的に自生地が激減し絶滅が危惧されています。

愛知県では、以前は各地で野生種と栽培種の生存が確認されていましたが、近年では減少しています。東浦町では於大公園による保全活動の成果もあり、2014年に飛山池でオニバスの生育を確認しました。

2012年にはオニバスの生息記録が残る名古屋城の外堀で生育が確認されるなど、愛知県内では少しずつではありますが回復に向かっています。今後も東浦町は、於大公園内での生息域外保全や小学校等との連携により、オニバスの保全活動を進めていきます。

オニバス池は於大公園沿道北方面に位置し、370平方メートル、外周75.6メートルの池です。

2025年のオニバス

2025年10月6日

オニバス池

オニバスの花が2本合着していました。

八郎くんの65,66花で9月22日に開花しました。

オニバスの寿命が終わりに近づくこの時期、こういう花を出すことがあります。頻度的には、7株いるオニバス池で1シーズンに1本有るか無いかです。

令和6年には見かけませんでしたが、令和5年の五郎くんが2本合着、令和4年の四郎くんが3本合着した花を見せてくれていました(令和5年9月18日の記事と令和4年9月24日の記事で紹介しています)。

1日に数輪ずつ花を咲かせる日が続くこの頃にこういう事が起こるような気がしますが、「いっぱい咲かせぞー」と焦るあまりつい、ということでしょうか。

果実の中身

果実の中身

10月2日に崩壊した二郎くんの果実(37果8月30日開花)の写真です。

種子が入っていません。

第38-40葉

第38-40葉

二郎くんは、8月27日の第38葉からまともな形の葉が出せなくなっていました。

そして、その頃以降に咲いた花からは、一応普通の大きさの果実はできますが、普通の大きさの種子が出てこなくなりました。

花が咲けば果実はできるけれど、花と同時に新しい葉が出ないと種子は成熟しない、ということが起きているように見えます。

そして、花も9月8日に、他のオニバスたちよりも3週から4週早く、終了しています。

早逝の二郎くんでしたが、葉径の最大値は136センチメートルで、ここ数年の間では大きな値です。さらに、130センチメートルを超える葉を5枚も出しました。

二郎くんはひとり早くから骸を晒していますが、そんな二郎くんの36葉(8月21日出葉)が10月1日から溶け始めて6日には葉肉がほとんどなくなって葉脈だけが残っている状態になっていました。

その上、色も抜けて白っぽくなっているので、全体に動物の肋骨のように見えてしまいます。

不気味ですね。

バックヤード

10月7日、バックヤードの二平くんがまだ花を咲かせています。

二平10月3日の花

二平10月3日の花

9月27日の後10月3日にも咲かせましたが、もうこれで終わりだろうと思っていたら、また咲きました。

オニバス池の面々は、最後に五郎くんが10月6日に70花を咲かせて終わっています。

オニバス池の自然生えの株たちも9月の終わり頃花は終わっています。

そんな中、バックヤードでは、とっくに花の終わった一平くんと三平くんを尻目に、二平くんひとりまだ頑張っています。

於大公園で暮らすオニバスくんたち、他の地域との交流もなくほとんど自家受粉のみで種子を作っているように見えますが、花期の長いもの短いもの、葉の大きいもの小さいもの、またそれらの多いもの少ないものなど、幅広くいろいろな個性の持ち主たちが生まれてきているようです。

2025年9月27日

オニバス池

9月15日時点の様子ですが、二郎くんの中心部、咲けずに枯れてしまった蕾が2つ、2匹のドラゴンのようにそそり立っていました。

二郎の中心部

二郎の中心部

二郎くんは1人だけすでに中心部が枯れ始めていて、ちょっとおどろおどろしい様相を呈しています。

これはこれで目を惹きますので、こっそり写真を撮って行かれる方もちらほらいらっしゃいます。

9月22日、オニバス池の自然生えの株たちも葉が枯れ始めて水面を覆う葉が減ってきたので、水の中の株元が見えるようになってきました。

写真の株は水深の比較的浅い所のもので、時々開放花を咲かせていました。

そして今、水中に果実をいっぱい実らせています。

もう9月も終わろうとしていますが、この後、どれくらいの種子を放出してくれるのか楽しみです。

バックヤード

バックヤードの一平くんたちもしばらく前から新しい葉を出さなくなっていましたが、古い葉も枯れ始めました。

そんな中、二平くんだけ花を咲かせてきました。

一平たち

一平たち

一応花ですが、とても小さい花です。

実際に見ると、ここまで小さくできるんだ、と感心してしまうほどです。

二平の花

二平の花

左の写真は9月27日に咲いた花ですが、9月29日に咲かせた花は、さらに小さくまとめてきており、花弁がほとんどありません。

葉っぱも一緒に出してきていますが、二平くんだけ、ここにきて頑張っているのはどうしたことなのでしょう。

中池

9月27日、中池のオニバスの果実が割れて、種子が放出されていました。

ついに中池でオニバスが種子を放出しました。

小粒で数も少ないですが、発芽できなくはなさそうな大きさです。

1年目の種子はほとんど発芽しませんので、再来年以降どうなるのか楽しみです。

2025年9月23日

オニバス池

一郎の花 9/19

二郎の花 9/3

三郎の花 9/18

五郎の花

六郎の花 9/13

八郎の花 9/18

九郎の花 9/18

上の写真は、一郎くんから九郎くんまで、オニバス池の大きなポットで暮らしてもらったオニバスたち7株の一番花数が多かった時の様子です。

今年は、二郎くんが一人早めに花仕舞いしてしまい花数が少なめでしたが、他のオニバスたちはまずまずまとまった数の花をつけてくれました。

みなさん、一時に6、7輪の花が開いていて、それなりに見応えのある様子でした。

夏も終わり、オニバスたちも花数が多くなって葉が枯れ始めてきたこの時期、オニバス池の一角に今頃から芽を出して切れ目の入った盾型の葉を出しているオニバスがいました。

この時期に生育を始める株は少数ですが毎年います。

そしてこのまま、春から暮らしてきた他のオニバスと同じ頃に枯れてしまいます。

秋になると枯れてしまうのは、日照時間が短くなることも影響しているようです。

「温室内でオニバスの冬越しに成功」という記事がウェブで検索できますが、その中で朝方と夕方に人工照明で光を補ったら冬を越して花も咲かせて生存したことが書かれていました。

例年、バックヤードで冬を越した種子は3月21日ごろの春分の日を過ぎて10日後くらい、闇の長さが12時間を下回って来る頃から、発芽を始めています。

そして、再び闇が発芽を誘う長さになるこの時期、ほとんどの種子たちは、夜が長くなってきていることに気づいているので発芽したりはしないのでしょう。

それでも、9月22日ごろの秋分の日の少し前、春の発芽の頃と同じくらいの夜の長さの頃、つい、発芽してしまう種子がいるのもわからなくはありません。

こういう子たちは、南半球に連れて行ってあげたら大きく育って元気に暮らしていけるのかも知れません。

五郎の中心部

六郎の中心部

五郎くんと六郎くんが新しく出てきた葉を持ち上げています。

このところ一度に2、3枚同時に出葉しているので、株元がかなり混雑しています。

そのため、葉を下ろす場所がなくなってしまったので持ち上げているようにも見えます。

ただ、それと同時に花も咲かなくなっています。

何か関係があるのでしょうか。

ちなみに、五郎くんも六郎くんも9月17日から葉を持ち上げています。そして、葉の総数も出方もよく似ていて、この2株だけ総数が60枚を超えています。

中池

9月23日、中池のオニバスも果実がかなり膨らんできました。

今の所、中池ではまだ種子の存在を確認できていません。

写真の果実には期待できそうなのですが、どうなりますでしょうか。

2025年9月13日

オニバス池

九郎くんの花

9月11日、オニバス池の面々の花数が増えてきています。

大きなポットで暮らす一郎くんたちは1日に2、3輪が開花して、前日分と合わせて5、6輪が咲いている状態になってきました。

自然生えの株の花

自然生えの株の花

1日に複数の花を咲かせる事はありませんが、自然生えの株たちも、開花の頻度は高くなってきている様で、池の縁にもオニバスの花がたくさん並ぶようになってきました。こちらは、1株あたりの花の数ではなく、株の多さで花数を稼いでいます。

毎年この時期になると花数が増えるので、オニバスの小ぶりで地味な花も咲いている感が出てきて、それなりの見応えが有ると言えるかもしれません。

そんな中、二郎くんだけ、他のオニバスたちと様子が異なっています。

9月5日にボロボロの43葉と44葉をなんとか開いて以降新しい葉は開かず、花も9月8日に46花と47花を咲かせて以降花芽は全て萎れてしまいました。

二郎の葉芽

二郎の葉芽

でも、まだ生きてはいるようで、すでに開いている葉は枯れること無く他のオニバスと同じような色艶をしています。果実も成長は止まっていませんし、新しい葉芽も葉が開かないだけで少しずつ葉柄が伸びています。

令和5年(2023年)にバックヤードで暮らした二菜ちゃんが同じような状態になっていました。

今年の二郎くんと一昨年の二菜ちゃんにいったい何が起こってしまったのか、気になるところです。

2025年9月3日

オニバスの果実

三平の果実

一郎の果実

一郎の果実

左の写真は、三平くんの果実です。泥の上に露出していました。

右の写真は、水中に潜っている一郎くんの果実です。

バックヤードの狭いタライで暮らす三平くんと広いオニバス池で暮らす一郎くんの果実を比べると、果実自体の大きさはもちろん、トゲの大きさや数が全然違います。

一郎くんの果実を見て素手で触ろうと思う人はいないでしょうが、三平くんの果実なら触れそうな気がしてしまう人がいるかもしれません。

一郎くんの棘と比べると三平くんの棘は毛のように見えなくも無いくらい細身です。

ですが、侮ってはいけません。

どんなに小さくて細く見えてもオニバスの棘は鋭く硬いので、刺さると一瞬でかなり深くまで入ってきます。結果、痛みが数日間残るような損傷を受けることになります。

三郎の中心部

三郎の中心部

そんな鋭い棘を持つオニバスの果実ですが、右下の写真を見るとわかるように、果実同士は果柄の伸びる方向や長さ、それと果実が割れるまでの期間をうまく調整して、互いにぶつかり合って傷つけてしまうことがないようにしているようです。

こんな風に無理なく無駄なく上手に収めている様子は感動的ですらある、と思うのですがいかがでしょう。

2025年9月1日

バックヤード

バックヤードで暮らす一平くんたちは元気に暮らしています。

9月1日も、一平くんの果実が炸裂して種子が放出され、二平くんの花が咲いていました。

水深がほとんど無いので、相変わらずシワシワの葉っぱです。

果実は基本的には泥の中から出てこないので、どうなっているのかほとんどわかりません。でも、一平くんの果実だけは時々地表に出ているので、割れて種子が露出しているのがわかることがあります。

いずれにしても、3株仲良く順調に生育しており、安定したオニバス生態系が一つ形作られているように見えます。

このままにしておいたら、来年以降どうなるのか、気になりますね。極度の乾燥状態だけは避けるようにして見守っていこうと思っています。

オニバス池

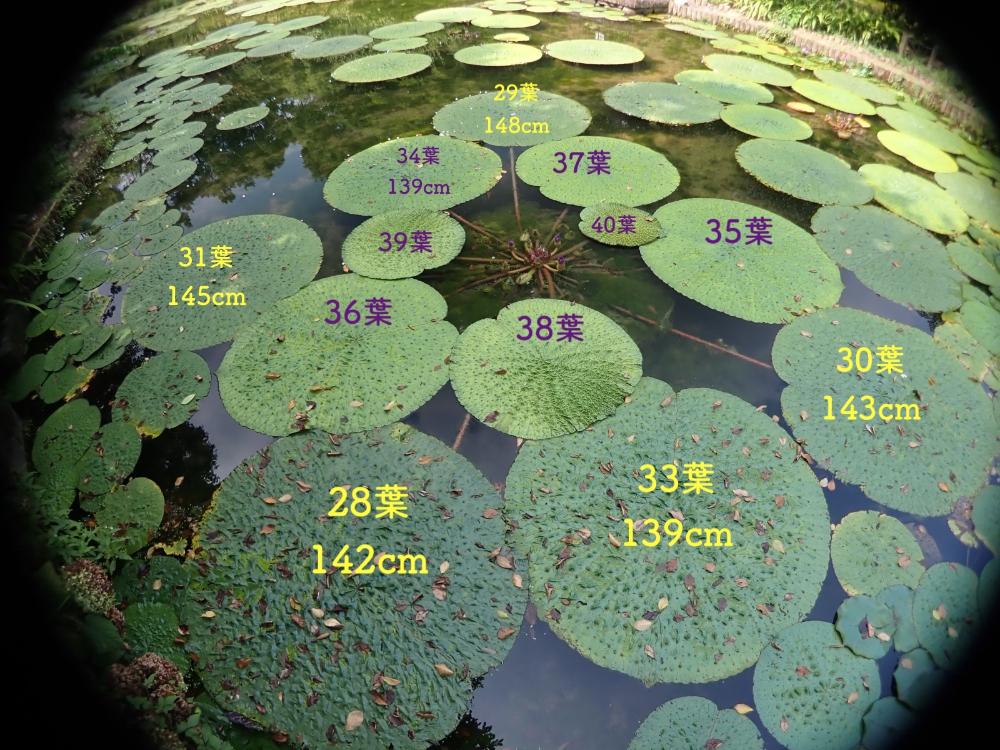

8月26日、オニバスの葉の大きさを計測しました。

| オニバスの名前 | 一郎 | 二郎 | 三郎 | 五郎 | 六郎 |

|---|---|---|---|---|---|

| 葉の数 | 40 | 37 | 35 | 38 | 38 |

| 葉の最大値(cm) (葉数) |

148 (29葉) |

138 (28葉) |

134 (24葉) |

125.5 (32葉) |

134.5 (26葉) |

写真のオニバスは一郎くんです。各葉に葉数と大きさを記載しました。

第32葉は145センチメートルまで成長しましたが、8月24日に開催したイベント「オニバスに触ってみよう!」で展示用に切ってしまったので、写真の中にはありません。

結果的に、一郎くんだけ140センチメートルを超える葉を出してくれました。しかも、5枚も。

二郎くんは130センチメートルを超える葉を5枚、しかも最大138センチメートルと、まずまず大きな葉を出してくれました。

三郎くんと六郎くんも最大値が130センチメートルを超えました。

八郎くんと九郎くんは、一つのポットに2株という狭い環境だったので仕方ないとして、五郎くんが130センチメートルに達しなかったのはなぜなのか、理由を知りたいところですね。

2025年8月15日

オニバス池

8月15日、オニバスの葉の大きさを計測しました(写真のオニバスは一郎)。

今回から八郎と九郎は計測しませんでした。理由は、葉が混みすぎていて計測が難しいからです。

| オニバスの名前 | 一郎 | 二郎 | 三郎 | 五郎 | 六郎 |

|---|---|---|---|---|---|

| 葉の数 | 34 | 34 | 32 | 35 | 34 |

| 葉の最大値(cm) (葉数) |

146 (29葉) |

136 (27葉) |

134 (24葉) |

125 (27,30葉) |

134 (26葉) |

今回、一郎くんが1メートル40センチを超えてきました。しかも、写真にも示しましたが、第29葉から32葉までの4枚も。

他の株たちも、五郎くんを除いて1メートル30センチを超えました。例年だと最大値に相当する数値です。

五郎くんは今のところ1メートル30センチに届いていませんし、おそらくピークを過ぎているでしょうから、この先も超えることは無いでしょう。

ただ、まだ終わっていません。

この先どんな展開を見せてくれるのか、後1週間ほど期待と希望を胸に見守っていきたいと思っています。

ところで、140センチメートルを超える葉は私が担当するようになってからは2回目です。前回は2021年の小太郎くんが8月17日に出葉した第32葉の149センチメートルです。

実は、密かに葉を大きくする方法を探っているのですが、何がどうなった時に葉っぱが大きくなるのか、今のところ全く解っていません。

肥料の量や種類、土への入れ方、葉数の調整方法などいくつかの条件を変えて見ましたが、特にこれというものが見つかりません。

なのに、突然大きな葉っぱが出てくることがあります。

結局のところ、その個体の持っている素質、ということなのでしょうか。

バックヤード

8月14日、バックヤードで暮らす一平くんの果実が炸裂して種子が放出されていました。

8月8日の記事で紹介した最初の果実です。

種子放出日から逆算すると開花日は7月20日頃でしょう。

ということは、7月22日に花を咲かせていた二平くんと三平くんもそろそろ種子を放出するのではないでしょうか。

気をつけて葉っぱの下を見てみることにしましょう。

中池

8月14日、8月8日の記事で紹介した果実が先っちょと果柄だけ残して消えていました。

ただ、こちらは熟して果実が割れたのか、何者かに切り落とされたのか判然としません。

残された果柄

残された果柄

果柄の先端がキレイすぎるし、果柄の位置が大きく移動している状況は、第3者の存在を疑わせます。

そして、今回は残念ながら、種子を一つも確認できませんでした。

しかしまだ花を咲かせていますし、葉っぱも食い尽くされていません。このまま生き残れれば、この後、ついに、中池でも種子が見られるかもしれません。

こちらも、期待と希望を胸に見守っていきましょう。

2025年8月8日

バックヤード

8月1日、バックヤードで暮らす一平くんが花を咲かせていました。

写真をよく見ると、花の向こうに果実が写っています(左の写真は、葉をめくって撮っています)。

ということは、7月22日の記事で、二平くんと三平くんが花を咲かせた時一平くんはまだ、と書きましたが、どうやらそうでは無く、その頃すでに1輪咲いていたということです。

葉の下で咲く一平の花

葉の下で咲く一平の花

一平くんたちのいるところは非常に水深が浅いので、葉が水面に浮いている状態ではなく、葉柄に支えられて若干空中に持ち上がっています。そのため、蕾が上に伸びてきた時、葉は一緒に持ち上がってしまって突き破られることが無く、花は葉の下で咲くことになります。それで、一平くんの1輪目を見逃してしまったようです。

何れにしても、狭くて水深の浅い環境でオニバスがどんな生き方をするのか、これまで見たことが無いのでこの機会にじっくり観察させてもらおうと思っています。

オニバス池

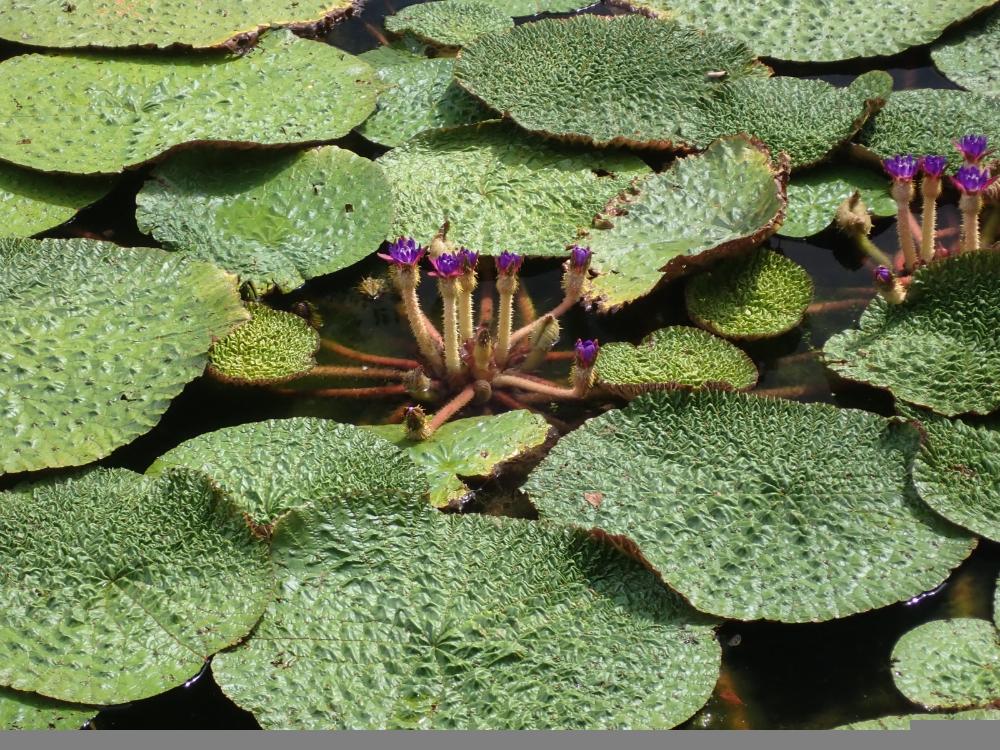

オニバス池の周辺部の自然生えのオニバスの葉を熱帯スイレンの花が突き破っていました。

水面に広がる葉はやはり突き破られています。

実際、水面に広がっているオニバスの葉はかなり薄くて、ある程度以上大きな葉は破らないように触るのが難しいくらいです。

中池

中池の様子

中池の様子

そして、果実がしっかり大きくなってきています。

今年もアメリカザリガニはいますが、オニバスたちは生き残っています。

オニバスを囲むようにして群生しているタデなどのおかげでしょうか。

それとも、連日の40℃に届かんとする猛暑のせいで、アメリカザリガニたちの食欲が落ちている、というようなことがあったりするのでしょうか。

この調子で行くと、オニバスの果実が割れて種子が拡散する様子が、中池で見られるかもしれません。期待に胸膨らませてしまっています、私。

2025年7月30日

オニバス池

三郎20250730

7月30日、オニバスの葉の大きさを計測しました(写真のオニバスは三郎)。

| オニバスの名前 | 一郎 | 二郎 | 三郎 | 五郎 | 六郎 | 八郎 | 九郎 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 葉の数 | 27 | 27 | 26 | 28 | 27 | 25 | 24 |

| 葉の大きさ 最大値(cm) |

129 (26葉) |

123 (26葉) |

132 (24葉) |

122 (24葉) |

131 (25葉) |

107 (22葉) |

109 (22葉) |

前回、7月14日の頃より皆さん大きくなっており、三郎くんと六郎くんは130センチメートルに達しました。

一郎くん、二郎くん、五郎くんも頑張っています。

葉の数的には、ぼちぼち大きさの最大値が出る頃ですが、この後どの様な展開を見せてくれるのか、楽しみに見守っていきましょう。

八郎くんと九郎くんは、葉の出方もゆっくりになってきましたし、葉径も伸びなくなってきました。ポット6で一緒に暮らしていますが、手狭になってきたようです。

この2株には、この後花の出方に注目していきたいと思っています。

7月22日の記事で水深の浅いところのオニバスが花を咲かせたことを紹介しましたが、7月28日、オニバス池の水深の深いところの自然生えのオニバスも花をつけているのを見つけてしまいました。

しかも、すでに3輪。

ということは、6日前の7月22日には深いところの株も花をつけていた可能があります。

どうやら見落としていたようです。

ところで、深いところの株たちの花は閉鎖花です。水面の下の方で、ひっそりと姿を見せていました。

この後幾つくらい花をつけるのか、開放花を見せてくれるのか、種子はどれくらい放出するのか、色々気になるところがあるので観察を続けていこうと思っています。

バックヤード

バックヤードのハウスで暮らす四郎くんが7月5日に花を咲かせていましたが、7月28日、開花から23日目に果実が割れて種子を放出しました。

種子の数は22個。体の大きさの割に数は少なくない様に思います(7月18日の二郎くんと八郎くん種子数に比べて)。

ただ、種子自体の大きさは明らかに小ぶりでした。

2025年7月22日

オニバス池

今年は、6月8日ごろから第4葉が確認され始めましたから、最初の浮葉が出てから開花まで一月半ほどでしょうか。

開花までの出葉数は確認できていませんが、葉や葉柄の見た目から想像すると15葉より少ないということはないでしょう。

時期がずれているので単純に比較できませんが、オニバス池のポットで大きく育っている一郎くんたちは、5月2日ごろから第4葉が出始めて6月20日に最初の花を咲かせていますから、自然生えのオニバス達の方が若干短い時間で開花に至ったようです。

ところで、今回開花したのは、比較的浅いところ、池の縁に生えている株たちで、花の形は開放花です。深いところにいる株たちはまだ花の気配はありません。

7月20日、7月11日の記事で紹介した、バックヤードで生き残っている名前のない株たちも花を咲かせました。

生き残りの3株

生き残りの3株

花をつけるまで成長してくれたので、名前をつけることにしました。

写真の中の左から時計回りで、一平、二平、三平とさせていただきます。

以後お見知り置きください。

ちなみに、今回花を咲かせたのは、二平くんと三平くんです。

2025年7月18日

オニバス池

回収できたのは小さいものから中くらいの大きさのものが43個、すでに水面を漂いながら拡散していたので、実際はもう少し多く放出していたかもしれません。

二郎の種子

二郎の種子

今回炸裂した果実は、6月28日に開花した第3花が結実したものです。

開花から20日目でした。

この時期、種子放出までの期間は短めです。

ところで、第1花と第2花はやはり20日目に割れていますが、種子の放出はありませんでした。

他にも八郎くんが種子を放出していました。

種子の数は33個でした。

八郎の株元

八郎の株元

おそらく6月28日に開花した第3花が結実したものですが、八郎くんはポットが混み過ぎていて株元が見えないので正確なことはわかりません(八郎くんは九郎くんや自然生えの株と同居しています)。

三郎20250714

| オニバスの名前 | 一郎 | 二郎 | 三郎 | 五郎 | 六郎 | 八郎 | 九郎 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 葉の数 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 |

| 葉の大きさ (cm) |

90 (21葉) |

94 (22葉) |

104 (21葉) |

100 (21葉) |

94 (21葉) |

96 (21葉) |

98 (20葉) |

三郎くんと五郎くんが1メートルに達していました。

他のメンバーも90センチメートルを超えて来ており、今のところ、2021年から2023年までと同じように生育しています。

昨年2024年は、オニバス池に移植した時の大きさが小さめだったり、オタマジャクシの食害がひどかったりしたせいか、いつもと違う様子でした。

今年はこれからどういう経過を辿っていくのでしょうか。楽しみです。

2025年7月11日

オニバス池

7月9日、九郎くんが八郎くんの19枚目の葉を突き破って花を咲かせていました。

今年もオニバス池のポット6に複数のオニバスを移植してあります。

そうするとオニバス同士の距離が近くなるので、お互いの葉が他方の株の中心の上に被さるようになることがあります。

オニバスの花は頭上を何者かに覆われても、株の中心部から上を目指して障害物を押しのけ、突き破って、伸びてきます。

その結果、写真のように、花が葉を突き破って咲いている状態になります。

簡単には避けたり押しのけたりすることができないくらい大きな葉を持つオニバスならではの姿ですので、是非ご覧になってみてください。

ちなみに、オニバスの葉は、真上から見た時に130から140度ずらして1枚ずつ出てきます。ですから、次回八郎くんが九郎くんの中心を狙うのは8枚後、19足す8、つまり27枚目の葉が出た時に再び花に葉を突き破られる可能性があります。

正確な予測はできませんが、およそ一月後でしょうか。

ただその前に、八郎くんが九郎くんの葉を突き破る日が来ることでしょう。

中池

中池のオニバスが花を咲かせていました。花をつけたのは7月5日の記事でも紹介した数株のうちの一番生育の良い株です(右の写真の中の右下の株)。

中池のオニバス

中池のオニバス

写真は7月11日に撮ったもので、写真の花の状態は開花翌日のものですから、開花は7月10日です。

中池でのオニバスの開花は、この5年間で初めてです。

ついに咲いてくれたと思うと、なんだか感慨深いものがあります。

これからアメリカザリガニがより活動的になり勢いを増してきますが、果実を実らせ、種子を放出することができるのでしょうか。

ちなみに、オニバス池のオニバスの場合、開花から種子の放出まで4週間です。なんとかあと一月ほど生き残ってもらいたいものです。

バックヤード

バックヤードに置いてあるタライの中に、一郎くんたちを植えた時に余ったオニバスを数株入れておいてみました。

そのタライの7月11日の様子です。

3株ほど生き残って成長しています。

しかも、とっても元気で、色も大きさもバックヤードに残ってもらっている四郎くんたちより遥かにたくましく綺麗な感じです。

7月11日の四郎

7月11日の四郎

3月から5月にかけてこのタライにはよくカラスが来ていて、中の水に食パンなどを浸して食べていました。

そのため、初期の柔らかい小さな葉はしばしばクシャクシャにされていましたが、カラスが残した残飯が良い肥料になったのか、生き残った3株はモリモリ成長しています。

このあとどのような成長を遂げるのか、見守っていきたいと思っています。

ちなみに、このタライの中には温帯スイレンも入っています(シワのない小ぶりの葉が温帯スイレンです)。どうやら中の土にスイレンの根茎のかけらが混ざり込んでいたようです。こちらもこの後の成長の様子を見守っていきたいと思っています。

2025年7月5日

バックヤード

7月4日、バックヤードの四郎くんが初めての花を咲かせました。

18枚目の葉が出始めた日でした。

オニバス池の面々は16枚目の葉が出たところで最初の花が咲きました。

窮屈な環境で暮らしているせいか、バックヤードのオニバスたちは最初の花が遅めで、花も小ぶりで、最終的に花数も少なめになります。

中池

6月23日

6月26日

7月5日

中池のオニバスたち、5月30日の記事の写真のオニバスは消えてしまいましたが、まだ残っている株もいます。

ですが、6月14日から7月5日までの写真を見ると分かるように徐々に数が減ってきています。

生き残っているオニバスの葉は着実に大きくなっていますが、オタマジャクシの食痕も着実に増えています。

例年だと、この後アメリカザリガニが増えてきて、見る見る食い散らされて消えてしまいます。

ですが、今年の中池のオニバスたちは例年になく大きく育っています。このまま耐え抜いてなんとか花を咲かせて種子を実らせて欲しいものです。

2025年6月30日

オニバス池

オニバス

オニバス

オニバス池の東屋の前のバットの中の自然生えのオニバスたちも順調に成長しています。

オニバスが数株と熱帯スイレンも1株同居していて手狭になっているので、皆さんあまり大きくはなれないでしょうが、花を咲かせて果実を実らせてくれたら良いなと思っています。

触れる距離で観察できますから、ぜひご覧になってみてください。

6月28日、オニバス池の九郎くんが花を咲かせました。九郎くんの1輪目は花びらが見えずほとんど水上に出なかったので、閉鎖花と言ってよいかもしれません。

これで、オニバス池のメンバー全員花を咲かせました。

6月26日に16枚目の葉を出して2日後です。オニバス池のオニバス栽培用ポットで暮らす他のオニバスたちと同様、第16葉が出たタイミングでの開花でした。

測ったようにピタリと皆さん同じですが、どんな仕掛けになっているのでしょう。

バックヤード

十郎

十郎

6月20日、オニバス池の一郎くんのポットに出ていた自然生えの株をバックヤードの七郎くんのいたポットに移植しました。

移植時点で第4葉が出ていましたが、6月30日時点で第7葉が出ています。10日で3枚、早めの出葉ペースです。

十郎と命名しました。かなり遅めのスタートですが、今のところ元気いっぱいです。

ちなみに、七郎くんは6月17日の記事で枯死しそうだと書きましたが、その後まもなく6月20日に最後のひと葉が枯れました。

結果的に、バックヤードでは今も2株のオニバスが暮らしています。

今年のオニバス栽培の始めから参加している四郎くんと二月ほど遅れて参加した十郎くんがこの後どんなふうに成長していくのか見守っていきたいと思います。

2025年6月23日

オニバス池

六郎の最初の花

六郎の最初の花

20日に咲かせたのは、一郎と六郎です。

その後、三郎が21日、五郎と八郎が22日、二郎が23日に最初の花を咲かせました。

九郎は1人遅めのスタートだったので、花はまだのようです(5月30日の記事参照)。

オニバス池では毎年今頃から花をつけます。が、なんとなく年々早くなっているような気します。

2021年の最初に花は6月25日でしたが、2022年は6月24日、2023年は6月23日、2024年は6月21日、そして、今年2025年は6月20日です。

これは偶々なのか、あるいは何かの影響によるはっきりした傾向なのか、気になるところです。

ちなみに、オニバス池への移植日とその時の葉数は、2021年6月1日:11〜12葉、2022年6月1日:10〜12葉、2023年5月31日:10〜11葉、2024年5月31日:9〜10葉、2025年5月30日:10〜11葉で、こちらは早くなってきている印象はありません。開花した時の葉数は、毎年第15葉から第16葉が出たころで、こちらも変化はないようです。

今年も、オニバス池のポット6には2株のオニバス(八郎くんと九郎くん)が植えられており、複数のオニバスが互いに干渉せずにはいられないくらい近くで暮らした時の様子をご覧いただけるようにしてあります。

その上ポット6では、自然生えのオニバスたちも抜き取ったりしませんので、大きめの2株とたくさんの小さな株がひしめき合う状況になっています。

まだ、皆さん葉が小さいので喧嘩になっていませんが、この後葉が大きくなるにつれて縄張り争いが激化してきます。

やがて訪れるであろう阿鼻叫喚の地獄絵図、今年もお楽しみに。

2025年6月17日

オニバス池

6月17日、熱帯スイレンを2株オニバス池に移植しました。

青味がかった花をつける、ムカゴを作らないタイプの品種です。

他にも、ピンクの花を咲かせる品種と紫の花を咲かせる品種をバックヤードで栽培していますが、まだほとんど動いていません。

今年は、熱帯スイレンの動きが遅いようです。

バックヤード

バックヤードで栽培している七郎が、5月30日に第9葉を出して以降新しい葉を生成していません。

5/25の中心部

5/25の中心部

通常右の写真のように中心部に半透明の鞘のようなものが見られるのですが、第9葉が出始めた頃から小さくなって、その後消えてしまいました。

そして、その後新しい葉が出なくなりました。

すでに出ている葉はやがて枯れていくので、このままだと七郎くんは枯死してしまいます。

オタマジャクシのようなオニバスを食べてしまう生き物はいないはずなので、七郎くんの元々の体質だったのでしょうか。

一体何が起こったのか、気になるところです。

2025年6月8日

オニバス池

今年もオニバス池のそこら中で芽吹き始めました。

池の中ほどに出ている株は、一郎くんたち選抜隊の邪魔になるので抜きますが、縁に出ているものは放置しておくつもりです。

うまく生育すると間近に真上からオニバスを見ることが出来ます。案外見れない景色になりますので、お楽しみに。

ただ、昨年のようにオタマジャクシに食べられて全滅してしまう可能性があります。その場合はご容赦願います。

2025年5月30日

オニバス池

オニバス配置図

ポット5全景

5月30日、バックヤードで生育していた9株のオニバスたちの中から7株をオニバス池に移植しました。オニバス池での配置は図の通りです。

ポット1=「一郎」、ポット2=「二郎」、ポット3=「三郎」、ポット4=「五郎」、ポット5=「六郎」、ポット6=「八郎」と「九郎」。今年も、ポット6には2株入ってもらったので、オニバス同士の接近戦が見られることでしょう。

一郎から八郎までは、4月23日に育苗ポットに移植した株たちで、九郎だけ5月3日から育苗ポットで暮らし始めていますので若干葉数が少なめです。

オニバスたちの移植時点の葉の数と大きさは下の表の通りです。

| オニバスの名前 | 一郎 | 二郎 | 三郎 | 五郎 | 六郎 | 八郎 | 九郎 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 葉の数 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 |

| 葉の大きさ(cm) | 14.9 | 14.2 | 14.8 | 12.0 | 14.9 | 12.8 | 10.0 |

2025年のオニバスの葉の数は2023年と同程度で過去2番目に少なく、大きさは2024年より大きいけれど過去2番目に小さかったです。

これまでの傾向から、この時点の数値は最終的な葉数や大きさとは直接関係ないようなので、今年のオニバスたちがどのような成長を見せてくれるのかは予測不能です。

この先どのような展開を見せてくれるのか楽しみですね。

中池

5月27日、中池に蒔いたオニバスが第9葉を出していました。中池には4月23日と5月3日の2回、オニバスの発芽種子をオニバス池用に植え付けた時に余分に回収した株を蒔いていました。

今のところ、多くの株が生き残っていますが、いくつかの株の葉が何者かに齧られ始めました。

オニバスの葉を齧るオタマジャクシ

オニバスの葉を齧るオタマジャクシ

今かじっているのはトノサマガエルのオタマジャクシです。

昨年は、オニバス池でも大量に発生させてしまって、かなりの被害を被りました。

中池にはすでにたくさんいるので、このままだと中池のオニバスたちは皆齧られてしまうことでしょう。

ところで、オニバス池用にバックヤードで栽培している株たちは早いもので第10葉が出ていますが、中池では第9葉までです。

この差は何に由来するのでしょうか。温度?養分?それとも???

2025年5月22日

バックヤード

5月21日、一郎、三郎、五郎、六郎が9枚目の葉を出しました。

写真は三郎くんのもので、1日たった22日の時点で、12.2センチメートルの長さがありました。今回のオニバスたちの中では大きい方で、まだもう少し大きくなるでしょう。

三郎第9葉表側のトゲ

三郎第9葉表側のトゲ

三郎第9葉裏側のトゲ

三郎第9葉裏側のトゲ

三郎第10葉裏側のトゲ

三郎第10葉裏側のトゲ

オニバスの葉は、ここ於大公園では9枚目から棘が出てきます。ただし、葉の表のトゲは見た目や触った感じではほとんど分かりません。

裏側のトゲは、見たところトゲらしい見た目ですが、葉の大きさがそこそこ無いとトゲ自体もそれなりにならないので、まだ恐くありません。

でも、10枚目はかなり鋭い棘が生えてきています。そして、葉の大きさが小さくても、棘自体がそれなりになっているので触るととても痛いです。恐いですね。

ところで、一郎くんと六郎くんの第9葉は三郎くんのそれと同じくらいの大きさですが、五郎くんは全体に小ぶりです。

まだ、9枚目に達していない他のメンバーたちも、今のところ三郎くんたちほどの大きさはなさそうです。

しかし、これまでのデータが示す通り、この時点の大きさが最終的な大きさを示すとは限りません。

今年のオニバスたちは、この後どんな成長を見せてくれるのでしょうか。楽しみです。

2025年5月18日

バックヤード

5月18日現在、一郎、二郎、三郎、五郎、六郎の5株が7枚目の葉を出しています。

七郎、八郎の2株は6枚目を出しています。

成長の遅れている四郎と遅れてメンバー入りした九郎の2株は5枚目です。

三郎第6葉

三郎第6葉

今の所、三郎くんの葉が一番大きくなっていて、6枚目が9.3センチメートルになりました。

7枚目は7.2センチメートルで鋭意成長中です。

三郎くんはもちろん、他の株たちもこの後の成長が楽しみです。

中池

4月23日と5月3日の2回、バックヤードでオニバスを植えつけた時に回収していたオニバス発芽種子を中池にも撒いていました。

そのうちの数株が根付いて成長していました。

中池のオニバス

中池のオニバス

成長の進んだものは、5月18日時点で第6葉が出ています。

今のところまだアメリカザリガニの動きが鈍いので成長できていますが、この後どこまで生きられるのか、今年も観察させてもらおうと思っています。

2025年5月4日

バックヤード

一郎 2025-05-02

第4葉からは水に浮きます。毎年、この葉っぱが出るとなんとなく安心します。大きい小さい、成長の早い遅いなど、株ごとの特性はあるものの、この浮葉が出るとこの後自然に消えてしまうことはまずないようなので。

二郎 2025-05-04

二郎 2025-05-04

二郎と五郎と六郎は5月4日に第4葉が出ました。

八郎は5月2日に第3葉が開き、もうすぐ第4葉が浮いてきそうです。

四郎と七郎は5月4日、やっと第3葉が開きました。

七郎 2025-05-04

七郎 2025-05-04

ところで、七郎くんは第3葉から水面に出ています。水深が浅いと、たまにこういうことをする株がいます。この後どんなふうに成長するのか気になるところです。昨年の五郎4代目もそうでしたが、オタマジャクシの食害にあって途中で消えてしまったので、第3葉から浮葉を出す個体の成長の過程を確認できていません。今年こそは無事に最後まで生きてもらって、成長の様子を見せてもらいたいと思っています。

5月3日、2代目九郎くんを植え付けました。先行している一郎くんたちから遅れること10日です。

第2葉が出ていて、第3葉が見え始めたところです。

九郎 2025-05-03

九郎 2025-05-03

今年のメンバーの中では今のところ一番遅れていますが、この後どこまで追いついていくのか、楽しみです。

以後お見知りおきください。

2025年4月23日

バックヤード

4月23日、バックヤードに保管してあるオニバスたちから8株を選抜して、育苗ポットに植え付けました。今年もオニバス栽培始動です。

そして今年も一郎から八郎まで、8株でスタートです。

一郎 2025-04-23

一郎 2025-04-23

一郎は大振りの種子で、第3葉が出ています。今回のメンバーの中では一番生育が進んでいます。

二郎も大振りの種子で、第3葉が出たところです。

三郎も大振りの種子で、第3葉が出ています。

四郎は中ぶりの種子で、第2葉が出たところです。

五郎は大振りの種子で、第3葉が出たところです。

六郎は中ぶりの種子で、第3葉が出たところです。

七郎 2025-04-23

七郎 2025-04-23

七郎は小振りの種子で、第1葉が出たところです。今回のメンバーの中では一番幼いです。

八郎は中ぶりの種子で、第2葉が出たところです。

今年はどんなふうに育ってくれるのか、成長が楽しみですね。昨年は私の不手際もあり、途中で枯死する個体がいましたが、今年はそんなことのないよう気をつけて栽培していこうと思っています。

2025年4月8日

バックヤード

オニバスたちが発芽し始めました。

今年は、真っ黒な種子に真っ白なポッチが見えるようになったのが4月に入ってからなので、観察を開始した2022年や翌2023年と同じようなペースです。

昨年の2024年は、かなり早くて3月19日に白いポッチが見えていましたが、今年は通常のペースに戻ったということでしょうか。

2025年3月22日

オニバス池

3月22日、オニバス池のポットに土を戻し終わりました。

今年も、5月になったら水を入れ始め、6月早々に大きいポットにオニバスを移植、6月の終わり頃に小さいポットに熱帯スイレンを移植する予定です。

2024年のオニバスくんたちは、成長がゆっくりで、しかも葉も花も数が多かったですが、今年はどんな展開を見せてくれるのでしょうか。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 公園緑地係

〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地

電話番号:0562-83-3111

ファックス:0562-84-6422

都市整備課 公園緑地係へメールを送信

更新日:2025年10月14日