オニバス池周辺の生き物たち(令和7年)

2025年7月

2025-07-29

於大公園では今年、チョウトンボを見かける機会がいつにも増して多いです。

於大公園の大池では10頭くらいのチョウトンボが飛び回っていますが、オニバス池でも常に数頭忙しく飛び回っています。

いわゆる当たり年、ということなのでしょうか。

それとも、環境が変化してチョウトンボに有利に働くようになったのでしょうか。

オニバス池ではショウジョウトンボもたくさん飛び回っています。

こちらは毎年の事で、ことさら多いということはないように思います。

2025-07-24

オニバス池のアジサイの花穂の上にトノサマガエルが乗っていました。

写真ではちょっと解りにくいですが、この花、結構高い位置にあります。

こんな高い位置にいるトノサマガエル、あまり見ない気がします。

もちろん、彼にとってはこれくらいの高さ、飛び上がれないことはないのでしょうし、飛び降りるのにも、水のある池側にしろ反対の地面側にしろ、なんの問題もないのでしょう。

ただ、気になるのは、なぜこんなところに登っているのか、ということでしょうか。

たまたまジャンプしたらアジサイの上に着地してしまっただけなのか、何かの意図を持ってこの上に乗っているのか。

普段、見かけない場所にいたので気になってしまっています。

オオシオカラトンボが、アップの写真を撮らせてくれました。

自分で写真を撮ってみて初めて気づきましたが、真っ黒な目に赤みが入っています。

体の青色にばかり気を取られていて、今まで気づきませんでした。

なんとなく、ウメの益虫として知られるアカホシテントウを彷彿とさせる色合いです。

カトリヤンマのbodyがオニバス池に浮かんでいました。

カトリヤンマは、ここ於大公園ではたまに見かける種属です。卵で越冬し、6月下旬頃から飛び始め秋に卵を産んで次世代につなぎます。

そんな彼らが7月の下旬にすでに亡くなっています。

何があったのか解りませんが、早すぎる死が悼まれます。

2025-07-15

枯れたナナカマドにオニヤンマが止まっていました。

オニバス池と赤い橋の間です。

オニバス池で作業をしていると、たまに上空を通り過ぎるオニヤンマも見かけますが、あの辺りで一体何をしているのでしょう。

付近には、オニヤンマの幼虫が暮らしていけそうな流れはないように思うのですが、そんなことはないのでしょうか。

それとも、彼の地に赴くのは卵を産むためではなく、何か他の理由があるのでしょうか。

作業を終えて事務所に戻ってきたら頭の上を歩き回る何者かの気配、そっと手の甲で頭を撫でてみたら1匹のハエトリグモが手の甲に乗っていました。

以前、クサカゲロウやイナヅマハエトリに直接手の上に取りつかれたことがありましたが、今回は頭でした。

それはともかく、種類がわかりません。

写真を撮ったときには、背中の模様を見てイナズマハエトリかと思ったのですが、よく見ると頭胸部に白い帯がありません。

ウェブで検索するとよく似た蜘蛛がイソハエトリと記載されていたりしますが、図鑑などに記載されている生息域が合致しません。

イソハエトリはその名の通り海辺の磯にいるとのことなので、海が遠くはないと言っても磯ではないここ於大公園にいる事はないことになります。

ですが、近年内陸に生息域を拡大し始めたイソヒヨドリの例もありますから、イソハエトリも生息域を拡大しつつあるのかもしれません。

あるいは、この蜘蛛はやはりイナズマハエトリで、幼体には白い帯が無いということなのかもしれません。

手持ちのツールではハッキリしなくて、とってもモヤモヤしているところです。

ハウスで草をとっていたら、葉っぱの無いヘクソカズラを見つけました。

蔓を辿って上に見ていくと、先端にホシホウジャクの幼虫が取り憑いていました。

そして、丁度一番上の最後の葉を食べ終わったところだったようで、写真を撮らせてもらっている間に下に向かって蔓を降り始めました。

ホシホウジャクの幼虫

ホシホウジャクの幼虫

たくさん食べて一人前のホシホウジャクになるという任務のために1メートル半ほどの高さまで葉っぱを1枚ずつ食べ尽くしながら登り切り、食べ終わったら来た道を戻って次の任務に向かうのでしょう。

任務遂行に集中してその動きに無駄が無く、その上自然体であるところが格好いいです。

オニバス池の水の中に、ソウメンタケのような白く細長い物体を見つけました。

まさか水中にソウメンタケは生えないだろうと思い調べてみたら、これ、どうやら植物の根、呼吸根というものらしいです。

ヒレタゴボウの呼吸根

ヒレタゴボウの呼吸根

で、この白い呼吸根の出ている場所から陸地に上がるとすぐにヒレタゴボウ(アメリカミズキンバイ)が生えていました。

ヒレタゴボウは、白い呼吸根を出すことで知られるミズキンバイやチョウジタデの仲間で呼吸根を持つ草本の一種類ということです。

2025-07-04

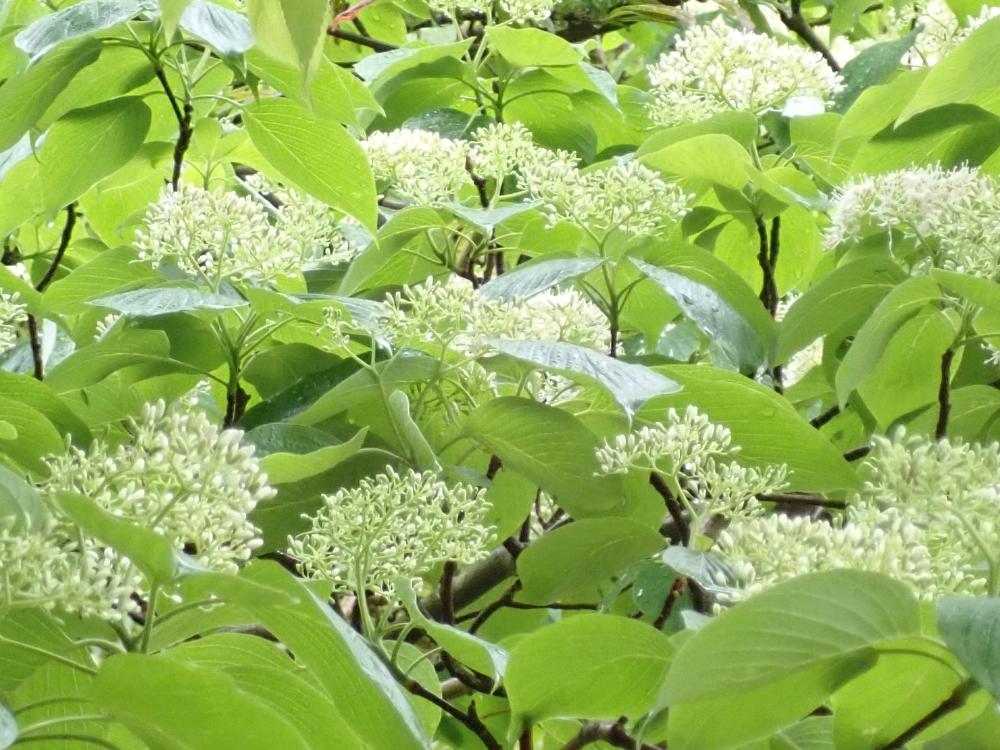

薬草園のエンジュが花を咲かせています。

いかにもマメ科の植物といった趣の花が、二つずつ並んで下から順番に咲き上がっていました。

全体に大きいので見逃しがちですが、花はとても愛らしい形をしています。

ぜひ、近くに寄って見てみてください。

7月3日の朝、タイサンボクの花が落ちていました。

樹そのものが大きいので、花そのものを間近に見る機会は案外ありません。

そして、手に取ってみると改めてわかりますが、よい香りがしています。

すぐに萎れてしまうだろうとは思いましたが、このはな館に飾ってもらいました。

翌7月4日の午前中くらいまではなんとか形を保っていました。

7月4日、オニバス池に植えた熱帯スイレンのうち、最初に植えた青っぽい花の咲く品種が花を咲かせました。

まだ、株そのものが大きくないので花も小ぶりですが、この後どんどん大きくなってくれることでしょう。

そして、後から植えた他のスイレンたちも順次花を咲かせてくれることでしょう。

オニバス池の東屋の前のバットの中にホウネンエビがいます。近くで見やすいようにと、以前オニバス池から移動したものです。

元々いたオニバス池のホウネンエビたちは、6月上旬のある大雨の日の翌日一斉に姿を消してしまいましたが、バットの中のホウネンエビたちは7月4日時点でまだ生きています。

このバットの中の環境がよほどホウネンエビの生育に適しているのでしょうね。

具体的にどの点が良いのかは全く解りませんが。

2025年6月

2025-06-30

遊具広場の草を取っていたら、背中に何かの繭を背負ったセスジスズメの幼虫を見つけました。

繭の中身はコマユバチのような寄生バチのサナギでしょう。

寄生されると宿主は食い尽くされて死んでしまうことが多いですが、この場合は宿主の芋虫が生きています。

外見は普通の芋虫に見えるし背中の蛹はこれ以上セスジスズメの幼虫から養分を取ることはないでしょうから、この後セスジスズメの幼虫は元通り成長を続けるのでしょうか。

それとも、内臓に相応の障害を受けていてこのまま倒れるのでしょうか。

中池の上流の流れの様子を見ていたら、オオシオカラトンボが私に向かって飛んできました。

このままではぶつかるなぁ、などと思いながら見ていると私の膝に留まりました。

オオシオカラトンボは、常に飛びっぱなしではなくしばしば棒状の何かに止まる種族ですが、私のことをぼーっと突っ立っていて掴まるのにちょうどよい棒のような物、と思ったのでしょうか。

トンボに頼ってもらえるなんてとても光栄なこと、と個人的には思うことにしました。

オニバス池についたら、手に持っていたバケツの中にサツマノミダマシが入っていました。歩いている途中、どこかで巣を引っ掛けてしまったようです。

サツマノミダマシには申し訳ないことをしてしまいましたが、鮮やかな緑色の背中がとても美しく、好きな蜘蛛の一種なので、姿を見せてもらえたことは私的にはとても嬉しい出来事でした。

このまま連れて帰りたいところでしたが、それでは申し訳ないのでアジサイの葉の上に移動してもらいました。

その途端猛スピードで葉の裏に逃げ込んだところをみると、相当警戒させてしまったようです。

でも、その後、逃げ込んだ葉をゆっくり裏返して写真を撮ることは許してもらえました。

2025-06-24

6月24日、薬草園の池に植えてある熱帯スイレンが花を咲かせていました。

雨に濡れて、とても綺麗でした。

ちなみに、2株が1つずつ、都合2輪咲きました。

そして、於大公園では今年最初の開花です。

オニバス池の方は、まだ、5株しか移植できておらず遅れています。花はもう少し先になりそうです。

オニバス池のアマガエルたち、オタマジャクシを卒業し始めました。

もうすっかりアマガエル色になってはいますが、まだ尻尾が残っている個体があちらこちらで泳いでいます。

ちょっと前からネジバナが花を咲かせています。

於大公園でも、そこここで花が見られます。

群生しているところ、ポツリポツリと出ているところ、いろいろな出方をしていますので、散歩がてらに探してみるのも面白いかもしれません。

オニバス池の止まり木にショウジョウトンボとシオカラトンボが仲良く止まっていました。

たまにこういう状況を見かけます。

きっと、同じくらいの大きさの別種のトンボには関心がないのでしょう。

もしかすると仲良しだったりすることもあるのかもしれません。

シオカラトンボ

シオカラトンボ

2025-06-17

6月12日、オニバス池で羽化したばかりのハラビロトンボを見かけました。

ハラビロトンボ

ハラビロトンボ

ハラビロという名の通り確かに腹部の幅が広めです。

この種族はこれまでオニバス池で見た記憶がありません。

でも、ハラビロトンボはヤゴで越冬する種族ということなので、今オニバス池にいるということは、産卵は少なくとも昨年にはあったということです。

ということは当然トンボが飛んでいたということですね。

なるべく多くの生き物を見たいと思って気をつけているつもりでしたが、見逃していました。まだまだですね。

6月15日、朝方まで雨の降る空模様の中、オニバス池にカワセミが来ていました。

写真の位置から、池にダイブして何かを捕まえていました。

今、オニバス池で泳いでいるのはオタマジャクシくらいですから、獲物はおそらくお玉杓子でしょう。

年に1,2回、水のある時期にオニバス池で見かけます。

天気が悪く人が少ない時に見かけることが多いように思います。

白いアマガエルがいました。

アマガエルは体の色を変えられる種族です。

今回見つけた個体は、ほとんど白くなっていますが、若干緑色の部分があります。

これは、白くなろうとしているところなのでしょうか、それとも、緑に戻ろうとしているところなのでしょうか。

2025-06-09

ムクロジの花が咲き始めていて、そこにミツバチがたくさん集まっていました。

ミツバチの種類は、おそらくニホンミツバチでしょう。

たくさんのハチが飛び交っていたので、ブーンという羽音が唸るように鳴り響いていました。

音だけ聞くと恐いようですが、ハチたちはみなさん蜜集めの仕事に忙しそうで、写真を撮るためにカメラを近づけても全く無視されました。

おかげで、刺されもしなかった代わりに、写真もほとんど撮らせてもらえませんでした。

オニバス池の仕切りのロープの上をホシアシブトハバチの幼虫が歩いていました。

図鑑などでは、食草はエノキとなっていますので、すぐ近くにいるエノキから降りて、あるいは、落ちて来たのでしょう。

降りて来たのなら蛹になる場所を探していたのかもしれませんし、落ちて来たのならエノキに戻ろうとしていたのかもしれません。

5月23日の記事で、水が入って5日目で卵を背負ったコオイムシのお父さんを紹介しましたが、6月8日、若人を見かけました。

件のお父さんとの関係が気になります。

あれから、2週間ほど経っていますが、あの時卵だった子が成長した姿を見せてくれたのでしょうか。

ゲンゴロウの仲間の幼虫も見かけました。

こちらは、ガムシなどと同じ系統の怪獣感満載の見た目が面白い種族です。

お尻の呼吸管を水上に出して水面付近を泳いでいましたが、コシマゲンゴロウでしょうか。

個人的にはまだ成虫を見かけていませんが、きっと、オニバス池のどこかにいるのでしょう。

2025-06-06

ヒメゲンゴロウでしょうか。

オニバス池で水面に浮いている枯葉や枯れ草などをたもで掬っていたら、網に入っていました。

写真を撮ろうとカメラを向ける間もなく動き回るので、ピンボケ写真を撮るのがやっとでした。

この種族は、オニバス池で毎年見かけます。

水の無い時期にどこにいるのか気になります。

モノアラガイです。

写真の個体は、バックヤードの四郎くんのポットにいましたが、オニバス池にもいます。

大きな三角形の触覚が目を惹きます。

何かの水生昆虫の幼虫です。

体躯の前方にしっかり脚があり、後方には鰓のような組織が広がっています。そして、写真では分かりにくいですが、ガムシの幼虫のように立派な大顎を持っています。

何者なのか気になるところです。

アシダカグモが卵嚢を抱えていました。

アシダカグモは卵を産むと子グモが孵って独り立ちするまで食事を取らないと言われています。

それなら、エネルギー消費を抑えるためにもあまり動き回らない方が良いのではないかと思ってしまいますが、件のお母さんはバックヤードを歩いていました。その上、私が無神経に近づいて脅かしてしまったので、急いで物陰に隠れることを余儀なくさせて余計な力を使わせてしまいました。

ちょっと申し訳ないことをしてしまった気がしますが、蜘蛛の仲間は長期の絶食期間を耐えるものが多いようなので、ひと月程度ならそれほど大変なことではないのかもしれません。

われわれヒトには理解できないことですが。

オニバスの葉の上に妙に腹部が細長い蜘蛛がいました。

おそらく、トガリアシナガグモでしょう。

田んぼなど、水辺でよく見られる種類らしいので、オニバス池も気に入ってもらえたのでしょう。

ただ、オニバスの葉の上では網を張れないのではないでしょうか。

それで、写真のような体勢をとって風を待っているところだったのでしょうか。

スプリンクラーの点検をしていたら、手の上に小さなハエトリグモがいるのに気づきました。

蜘蛛が小さすぎて、その時は何ハエトリなのか全く分かりませんでしたが、かろうじて撮れた写真を見る限り、イナズマハエトリの娘さんでしょう。

この前のクサカゲロウの時とは異なり左手の上でしたが、クサカゲロウと違ってやたらと動き回るので、かろうじて1枚ピンボケ写真が撮れただけでした。

それでも、これまでの人生で2度目の出会い、なんだかとても幸せな気分にさせてもらいました。

2025年5月

2025-05-30

コガムシの幼虫

水の入ったオニバス池、コガムシの幼虫がところどころでウロウロしています。

アゴが大きくて怪獣のような見た目をしています。

コガムシ成虫

コガムシ成虫

コガムシの卵のう

コガムシの卵のう

成虫もよく見ると腹側に大きめの鋭いトゲが生えており、怪獣感がなくもないですし、卵時代も不思議な突起を持つ珍しい形の卵嚢を利用していて、総じて見た目がちょっと変わっている面白い種族と言えるのではないでしょうか。

アマガエルのオタマジャクシ

アマガエルのオタマジャクシもウロウロしています。

孵化は産卵から2、3日後とのことですから、水が入り始めてすぐくらいに産まれていたのでしょう。卵の存在には全く気づきませんでした。

オタマジャクシの頃は、左右に離れた目と尻尾の付け根の黒斑がキュートな種族です。

ヌマガエル

ヌマガエル

ヌマガエルも盛んに鳴き交わしていますが、まだ、卵やオタマジャクシは見かけていません。

これからいっぱい出てくるのでしょう。

見逃さないように観察を続けようと思っています。

イシガメ

イシガメのお腹

イシガメのお腹

ホウネンエビ

ホウネンエビ

5月28日、オニバス池の排水口で水漏れの検査がてらホウネンエビを見ていたら、目の前にイシガメが泳ぎ上がってきました。

水面に顔を出してこちらを見ていましたが、簡単に手で捕まえることができてしまいました。まるで、私に挨拶に来たかのようでした。でも、捕まえたら逃げたそうにワタワタと手脚を動かしていましたので、本当のところは私に会いにきたというわけではなかったのでしょう。

何れにしても、そのうちオニバスやスイレンの葉を齧ることになるでしょうからオニバス池に置いておくわけにはいきません。中池に移動してもらいました。

毎年、水が入ると必ずイシガメが1、2匹オニバス池にやって来ます。そして、毎回中池に移動してもらっています。

同じイシガメくんたちが懲りずにやってくるのでしょうか。それとも、ご新規さん?

クサカゲロウ

コムラサキの蕾

コムラサキの蕾

コムラサキの蕾の様子を確認しようと見ていたら、クサカゲロウが手に止まりました。

そして、私の手を舐め始めました。微かに痛痒いような感覚がありました。

その様子を写真に撮ろうと、利き手ではない左手で(なぜなら彼が取り憑いているのは私の利き手の右手だから)モタモタ準備している間も逃げずに待っていてくれました。

数枚撮り終えた後もまだ私の手を舐めていましたが、舐められる感触がちょっと不快になってきたので、軽く手を払って退場してもらいました。

一体どんな美味しいものがあったのでしょう、私の手の甲に。

汗に含まれる塩でしょうか。それとも、どこかで花粉をつけてしまっていたのでしょうか。

まさか、彼らの大好きな甘い蜜が出ていたということはないでしょうね。

ところで、見た目がほとんど同じカゲロウの仲間を同定するのに便利なサイトを見つけてしまいました。

国立大学法人 千葉大学大学院応用昆虫学研究グループのサイトの日本産クサカゲロウ科成虫の検索表1です。指示に従って矢印を辿っていくと名前がわかってしまいます。今回はクサカゲロウに辿り着きました。

2025-05-24

5月23日、水を入れ始めたオニバス池でコオイムシのお父さんが卵を背負っていました。

オニバス池では、2022年の7月30日にも一度、卵を背負ったお父さんコオイムシを見かけています。

個人的にはまだ2回しか見ていませんが、おそらく、ここ於大公園のオニバス池ではコオイムシの暮らしが連綿と続いているのでしょう。

ところで、オニバス池に水を入れ始めたのは5月18日からですから、わずか5日ほどで既に卵を抱えているということになります。

コオイムシはオスが求愛してメスが答える種属のようですから、このお父さん、仕事が早いできるヤツ、なのではないでしょうか。

ホウネンエビも出ていました。

水を入れ始めてから5日、まだ30センチメートルほどの水位で満水に達していませんが既に1センチメートルあるか無いかの大きさの個体が泳いでいました。

ホウネンエビは毎年たくさん出てきてくれています。

そして、こちらもコオイムシに負けず劣らず仕事が早いわけですが、なぜか「できるヤツ」感は全くありません。

あの、のんびりとした癒し系の動きのせいでしょうか。

アミメアリが長い長い行列を作っていました。

今年も、大行列の時期に入ったようです。

アミメアリと言えば、特定の巣を持たないこと、女王アリが居らずみんなが卵を産むこと、そのため一つのコロニーの個体数が桁違いに多いこと、そしてそのものすごい数で行列するのが大好きなことで知られるアリです。

他にも、日差しが苦手で、動きがゆっくりで、新鮮な食べ物でなければ食べないことなどが特徴です。

おとなしい性格なので、行列の中に指を入れても登ってくることは無く皆避けて行ってくれます。

アリの仲間としては珍しい、癒し系の種です。

このはな館の窓にオスのマミジロハエトリ。

頭胸部の先端、眼の上、眉が有りそうなところが白いので眉白蝿取。

小さめのハエを捕まえたのでしょうか、何か食べていました。

写真の個体は白眉がまだはっきりしていません。まだ、幼さが残る年頃なのでしょう。

オニバス池のキウイが今年も成長を始めていました。

今まで、気づいていませんでしたが、新葉は紫色の毛で覆われていて、見る角度によって独特の光沢が表れてとても綺麗です。

見ていて飽きない美しさがあるのではないでしょうか。

ヤマノイモもあちらこちらで芽吹いていますが、こちらも新葉は光の当たり方で変化する独特の輝きを放っています。

そして、こちらも見ていて飽きません。

5月24日、水を入れているオニバス池にカルガモのカップルが来ていました。

毎年、水を入れ始めてある程度溜まると必ず姿を見せてくれます。

そして、2、3日居たり居なかったりした後、満水になる頃には姿を見せなくなります。

どんな理由があってそんな事をしているのか、ちょっと事情を聞いてみたいところです。

2025-05-12

薬草園でドクダミの蕾が出ていました。

なんとも言えない柔らかそうな、優しそうな形をしています。

ドクダミの蕾

ドクダミの蕾

そして、先っちょがちょっと曲がっています。

どうして曲げているのでしょうね。

その近くに巨大なスミレがいました。写真の中の樹の根元右側の個体です。

葉の大きさを計測

葉の大きさを計測

各部の形から見ておそらくコスミレですが、サイズが尋常ではありません。葉の長さが12センチメートルを超えていて、サイズ的にはスミレサイシン並で、普通のスミレの大きさではありません。

ちなみに、根元左側にいるコスミレは普通の大きさのコスミレです。

比べると、形はほとんど同じですが、大きさは大人と赤ん坊くらいの差があります。

この2株、このわずかな距離で、この差です。

いったい何が起こっているのでしょう。

種を飛ばした後の果実

種を飛ばした後の果実

ところで、花の時期にその存在に気付かなかったので、花を見ていませんが、果実も大きい株の方が大きいようです(タネを飛ばした後のもので、手で持っている方が大きい株のもの)。

もしかして、花も大きかったりしたんでしょうか。来年、気をつけて見てみましょう。

2025-05-10

5月6日、雨の火曜日、薬草園のアオギリの樹皮が濡れていました。

普段乾いている時でも、アオギリの名前の通り青緑色をしていますが、濡れると青みが際立ってとても綺麗です。

アオギリ

アオギリ

右の写真は枝の切り跡を写したものですが、色味のせいでしょうか、何物かの巨大な目玉のようで不気味面白い様子でした。

やはり、5月6日、ミズキの花が咲き始めていました。

こちらも、雨に濡れて独特の艶が出ていて、とても綺麗でした。

雨は雨で悪くない、と思わせてくれる瞬間です。

5月8日、カキノキの花芽が出ていました。

厚みがあって頑丈そうな4枚の萼片は開いているように見えますが、花弁の出口はしっかり閉じています。

カキノキの蕾

カキノキの蕾

蕾の時点ですでに付け根の部分が膨らんでいますが、この中に花弁や果実の元となる子房が収まっているのでしょう。

ところで、カキの果実は枝との付け根側ではなく、萼片の先で膨らんでいます。つまり、今の状態とは萼片を境にして反対側で膨らんでいます。受粉すると現在ふくらんでいる部分が大きくなりながらせり出てくるのでしょうか。

これまで、カキノキの蕾から実ができるまでをじっくり観察したことがありませんでした。今回、たまたま目について気になってしまったので、しばらく観察を続けてみようかと思っています。

5月3日の記事で、今年もバックヤードのオニバス栽培用バットにホウネンエビが現れたと書きましたが、少し遅れてもう一つのバットにも現れました。

先に報告したバットにはオスメス1匹ずつ、計2匹現れましたが、今回のバットにはメス3匹でした。

最初のバットのメスはすでに卵を抱えており、オスは相手にしてもらっていなさそうだったので隣のメスしかいないバットに移動してみました。

ホウネンエビの番

ホウネンエビの番

そうしたら早速1匹のメスにアプローチしていました。

この跡、3匹のメスたちは皆卵を抱えることになるのでしょうか。オスの活躍に期待したいところです。

ちなみに、右から寄り添っている緑っぽいのが雄です。

2025-05-03

バックヤードで栽培中のオニバスたちのバットにホウネンエビが出てきました。

4月22日に水を張りましたから、およそ10日ほどで、孵化して1センチメートルほどの大きさまで育っています。

今の所2匹ですが、このあとさらに孵化してきたりするのでしょうか。

しばらくの間、目が離せません。

マユミの花が咲き始めました。

この花、大きさは1.5センチメートルほどありますが、花弁の色が若干緑がかっているうえ、線が細い感じでとても地味な見た目をしています。

そのため、通りかかる人のほとんどが花の存在に気がついていません。

でも、虫たちはちゃんと気づいているようで、大勢集まってしっかり蜜をもらって、その対価としてちゃんと花粉を運んでいるようです。

マユミとしては、われわれ人の関心は惹かなくてもちゃんと目的を果たしているのでしょう。

2025年4月

2025-04-29

4月28日、オニバス池の観察用バットでメスのギンヤンマが羽化していました。

ただ、残念なことに右後翅が不完全な形になっています。

そのためでしょうか、午前10時44分になっても飛び立てずにいました。

その後、午後3時頃、様子を見に行ったら、いなくなっていました。

この状態でも無事に飛び立っていったのか、それとも、誰かに捕まってしまったのか。

変態をする昆虫は、時々失敗している個体を見ます。やはり、一旦体を溶かして新たに作り直す変態という作業は大変なことなのでしょう。

ヤゴの抜け殻

ヤゴの抜け殻

下に抜け殻が落ちていました。

これを見るかぎり、ヤゴの時点では問題があるようには見えなかったでしょうね。

ハナズオウの果実を落としていたら、目の前をネコハエトリが横切っていきました。

久しぶりに立派なオスの個体に出会えたので、写真を撮らせてもらいました。

ネコハエトリ

ネコハエトリ

オスは頭胸部が真っ黒でとても雄々しい印象を与える種族です。

ネコハエトリは、ホンチと呼ばれる虫相撲で活躍している種族ということなので、きっと、他のハエトリグモよりケンカっ早い性格なのでしょう。

ムベの花が終わり果実が出来始めています。

大きくなると、いかにも果実らしい見た目になりますが、出来始めは何かの芋虫のような形をしています。

ある意味、これはこれで美味しそう、と言えるのかもしれません。

4月25日、タラヨウの花が満開でした。

この種族は雌雄異株で、オスの樹とメスの樹がありますが、於大公園ではすぐ隣に並んで植えられています。

左の写真は雄花で、花粉を湛えた雄しべと花弁で出来ています。

タラヨウの雌花

タラヨウの雌花

右の写真は雌花で、立派な雌しべと花弁、それに花粉を持たない出来損ないのような雄しべで出来ています。

色味が地味で小さな花ですが、たくさん固まって咲くので、思いのほか目立っていました。

花が終わると実がなりますが、秋になると赤く色づき、こちらも思いのほか目を引きます。

メグスリノキが花を咲かせていました。

メグスリノキも雌雄異株の種族で、於大公園のものは雌花を咲かせていますから、雌株ということでしょう。1本しかいないのが、ちょっと寂しいかもしれません。

カエデの仲間らしい形の花を咲かせていますが、全体が白い毛で覆われているところと大きめの立派な雌蕊がくるくる巻いている様子が印象的です。

2025-04-27

4月23日、雨宿りをしているウロコアシナガグモに会いました。

透明感のある緑色の体に、4眼ずつ2列に並ぶ8つの黒い瞳がとてもキュートな種属です。

アシナガグモの仲間なので、網を張りますが、この写真のように網の上にいない状態からも狩りをすることがあるそうです。

融通の効く質のようですが、網も使うし徘徊もするという、進化の新たな段階に入った種だったりするのでしょうか。それとも、太古の時代のまだ網を張らなかった頃に戻りつつあったりするのでしょうか。

クロスジギンヤンマのメスでしょうか。道でじっとしていました。

クロスジギンヤンマ

クロスジギンヤンマ

クロスジギンヤンマ

クロスジギンヤンマ

なんだか元気がなく、右の写真を撮るためにカメラを近づけても逃げる気色がありません。

道の真ん中にいたので、踏まれたり轢かれたりしないようにすぐ横のクワの根元に移動しましたが、その際も捕まえられることにほとんど抵抗しませんでした。

周りに水場は全くありません。ですので、羽化したばかりとか、羽化に失敗して動けないとかいうことではないような気がしますが、この時期すでに寿命ということもないような気がします(そもそも、見た目はとても若々しく綺麗で、どこも損傷していません)。

その後しばらくして見に行ったらいなくなっていました。一体何事だったのか、気になるところです。

クワキヨコバイでしょうか。

クワキヨコバイ

クワキヨコバイ

オニバス池で草取りをしていたら、目の前を横切って行きました。

結構なジャンプ力の持ち主なので、一度跳ばれると簡単に見失ってしまいますが、今回は写真を撮る間あまり動かずにいてくれました。

その、あまり動かずにいてくれている間、体を左右にゆっくり揺り動かしていました。第3脚はほとんど動かさず第1脚で体を大きく左右に振るので、尾端を軸に振り子運動をしているかのような動きです。

右の写真は、体を右に振り切った時を写したものです。よく見ていただくと、第1脚が右脚と左脚で折れ曲がり方が違っているのがお分かりいただけるのではないでしょうか。

気になるのは、何を思ってそんな動きをしているのか、ということですね。

マレットゴルフ18番ホールと薬草園の境目にいるアケビの葉をクワトゲエダシャクの幼虫が齧っていました。

クワトゲエダシャクの幼虫

クワトゲエダシャクの幼虫

桑畑が減ってしまって個体数が激減している、などと言われているようですが、於大公園では適度に個体数を維持しているようで、2023年4月13日に幼虫を、2022年2月19日に成虫を見ています。

幼虫に関しては、今回はアケビ科アケビ属のアケビで前回はモクセイ科イボタノキ属のミヤマイボタの葉を食べており、名前にクワとついていますが、実はかなり広食性でクワ以外も結構いける口のようです。

クワトゲエダシャクの成虫

クワトゲエダシャクの成虫

幼虫は背中のトゲトゲがカッコイイですし、成虫は羽のたたみ方が独特でとても面白く、見ていて飽きない蛾ですね。

2025-04-20

待合小屋の花壇でシラー・ペルビアナの花が咲いていました。

ツルボ 2024-09-14

ツルボ 2024-09-14

オオツルボとも呼ばれるようで、キジカクシ科ツルボ属の植物だそうです。薬草園の池にいるツルボと近い仲間のようですが、大きさや立ち姿が全く違っているのでそうは見えません。

シラー・ペルビアナ

シラー・ペルビアナ

中心部の紫色の蕾には緑色の角が生えていて、面白い形をしています。

個人的には、花が開く直前、蕾だけの時の花茎が一番カッコ良いのではないかと思っています。

4月16日、スモークツリーの葉が出始めました。

いきなりいかにも葉っぱ、という形の葉を出していますが、色が真っ赤です。

見ていると、つい、引き込まれてしまう系の赤ではないでしょうか。

やはり4月16日、ヤマツツジの蕾が今にも開きそうなくらい色づいていました。

ヤマツツジ

ヤマツツジ

こちらも綺麗な赤色をしています。

ちょっと朱色がかった感じが目を惹きます。

待合小屋付近の水路の中で、ネムノキが発芽していました。

発芽してまもないネムノキの葉は、普通の偶数羽状複葉ですね。

このあと、今一枚に見えている小葉の部分がさらに細かく分かれた形の、2回偶数羽状複葉が出てくるのでしょう。

それが、何枚目の葉からなのか決まっているのでしょうか。ちょっと気になります。

ネムノキ

ネムノキ

もしかすると、左の写真のものが始まりかもしれません。

そうだとすると、本葉の2枚目から、ということになりそうです。

2025-04-11

4月8日の記事で、種名スミレが数を減らしている様なことを書きましたが、そうでも無いかも知れません。

件のウメの下、次々花を咲かせていました。

ノジスミレたちのように領域を拡大する様子はほとんど見られませんが、ウメの下では着実に数を増やしているようです。

タネ飛ばしの飛距離が違うのでしょうか。それとも、アリなどを呼ぶためのエライオソームの性能が不十分ということがあったりするのでしょうか。

アリアケスミレ

アリアケスミレ

ところで、アリアケスミレは今を盛りと薬草園で咲き誇っています。

ヒメスミレ

ヒメスミレ

ヒメスミレもまだ花盛りです。

中池の端でも小ぶりな花を咲かせていました。

ちなみに、ヒメスミレと一緒に写っている縁がギザギザした赤茶けた葉はおそらくフユノハナワラビです。面白い形をしたシダの仲間で、ここは昨年11月29日以来私が見つけた3つ目のハナワラビの仲間の生息地です。

アケビが花盛りです。

薬草園の小屋の脇にはアケビとミツバアケビとムベがいますが、皆さん花を咲かせています。

独特の形状が面白くてつい見入ってしまいます。

ミツバアケビの雄花

ミツバアケビの雄花

ムベの花

ムベの花

一見するとムベとアケビは花の形が全く違って見えますが、よく見ると中心の蕊の様子はよく似ています。

アケビ科のこだわりだったりするのでしょうか。

2025-04-08

薬草園の池から薬草園に上がる階段の脇の石垣の隙間にオニタビラコがいます。

オニタビラコ

オニタビラコ

石垣の作る鉛直面に、普通に水平な地面に広げるようにして葉を広げていました。

花茎は重力の影響を受けて上に伸びています。葉の方は自分たちは重力など関係ない、というような顔をして壁に張り付いています。

が、よく見ると水平方向に出した葉は、少し捻って上を向いています。

これは、重力の向きはどうでも良いけれど、光は欲しいので、本当はすべての葉の表面を上に向けて日の光を最大限浴びたいのだけれど、できない事情を抱えて今の状態にいる、ということなのでしょうね。

ところで、花茎がしっかり上に向かっているということは、やはり重力の影響を受ける根は石垣の隙間を突いて下に向かっていることでしょう。邪魔するもののない空間に伸びる花茎と違って、障害物だらけの地中を進む根っこがどんな形に伸びているのか、ちょっと見てみたい気がしています。

今日ようやく種名スミレの花を見ました。そもそも花期が遅い種属ですが、今年はいつにも増してゆっくりのような気がします。

ウメの樹の根元という何かと過酷な環境にいるので、数を減らしているように見えますが、なんとか生き残っているようです。

同じ場所にいるノジスミレは、ウメの根元から遠ざかる方向に株を増やして、今では梅見の丘全域に分布を広げつつありますが、スミレはそうはしないようです。

スミレくんの思いはどこにあるのか、知りたいところです。

薬草園のとある土留めの横にジグモが集団で巣をかけていました。

この場所には、写真に写っているものの他にも10戸ほどの巣がかかっています。

2メートルほどの幅のこの場所に特に集中しているのには何か理由があるのでしょう。

獲物の多さ、雨よけの具合、水捌けの良さ等々、何か利点があるのでしょうが、一見しただけでは全く分かりません。

気になりますね。

オニバス池の中に、ハハコグサを中心としたお花畑ができています。

ハハコグサとテントウムシの幼虫

ハハコグサとテントウムシの幼虫

近くで見ても綺麗ですが、ある程度の面積に広がっている様子も黄色い絨毯のようで、とても綺麗です。

このあと刈られて、秋まで水没しますが、毎年この時期になると出てきます。

しかも、面積を拡大しつつあるようです。たくましいですね。

カキの樹の若葉が出てきました。

美味しそう、の一言ですね。

2025-04-02

リキュウバイの花が咲き出しました。

リキュウバイの花

リキュウバイの花

花の中、雄蕊や雌蕊の並び方がちょっと凝っていて面白い形をしています。

雄蕊は5枚の花弁の付け根に3-5本づつ固まって5組ついていて、雌蕊は花弁の間から覗く5枚の萼片に対応して5本出ています。

5という数に強いこだわりを見せながら要素を360/5°ずらして5の倍数の10を潜ませたりと、幾何学的にデザインされているようです。

ハナズオウの蕾がかなり膨らんできました。

咲く前から赤紫色が目立ってきていて、今か今かという感じです。

ハナズオウの葉芽

ハナズオウの葉芽

葉芽も出始めていました。

こちらも一部赤みがさして、とても可愛らしい様子です。

4月に入ってようやくアリアケスミレの花が咲き出しました。

これからしばらくの間、まだ咲いている他のスミレたち共々、可愛らしい花が見られますので探してみてください。薬草園にいます。

この記事に関するお問い合わせ先

このはな館(於大公園内)

〒470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字沙弥田2-1

電話番号:0562-84-6166

ファックス:0562-84-6292都市整備課 公園緑地係

更新日:2025年08月04日