オニバス池周辺の生き物たち(令和5年)

令和6年3月

2024-03-24

マユミが芽吹いていました。

新しい葉と花芽が一緒に出て来ています。

マユミは葉が対生するので、写真のようにまだ開いていない対になった葉が、「OKのポーズ」の様になることがあります。

何が「OK」なのか分かりませんが、この時期、枝先にいっぱい並んだ「OKのポーズ」がどことなくユーモラスです。

アケビも芽吹き始めました。

こちらも新しい葉と花芽が一緒に出て来ています。

アケビの葉は5枚の小葉からなるので、葉を拡大してみると5本の指を持つ手で何かを掴もうとしているかの様に見えてしまいます。

蔓のそこら中から、何かを掴もうと小さな手がいっぱい出ている様子はちょっと不気味可愛い感じです。

3月1日の記事で紹介したボタンの新芽がさらに開いて来ています。

両手で顔を覆っているような形になって来ました。

何か悲しんでいるあるいは笑っている様にも見えますが、このあと数日かけて開いてくることを考えるとスーパースローモードの「いないいないばあ」をしている可能性も考えられるのではないでしょうか。

2024-03-19

植え込みの中からアシナガバチの古巣を撤去したら中に今年の新女王蜂が10匹ほど入っていました。

昨年生まれの新女王がこんなにたくさん古巣でそのまま冬越していたということは、よほど居心地が良い巣だったのでしょうね。普通は皆さん旅立ってそれぞれに冬越しの居を構えて全滅のリスクを回避するでしょうから。

ツグミがすぐ近くまで来てくれました。おかげで、私のコンパクトカメラでもそれなりの大きさで写すことができました。

渡りの季節になるとなぜか平気で人の近くまで来るようになりますが、今年ももうそんな時期が来たということなのでしょう。

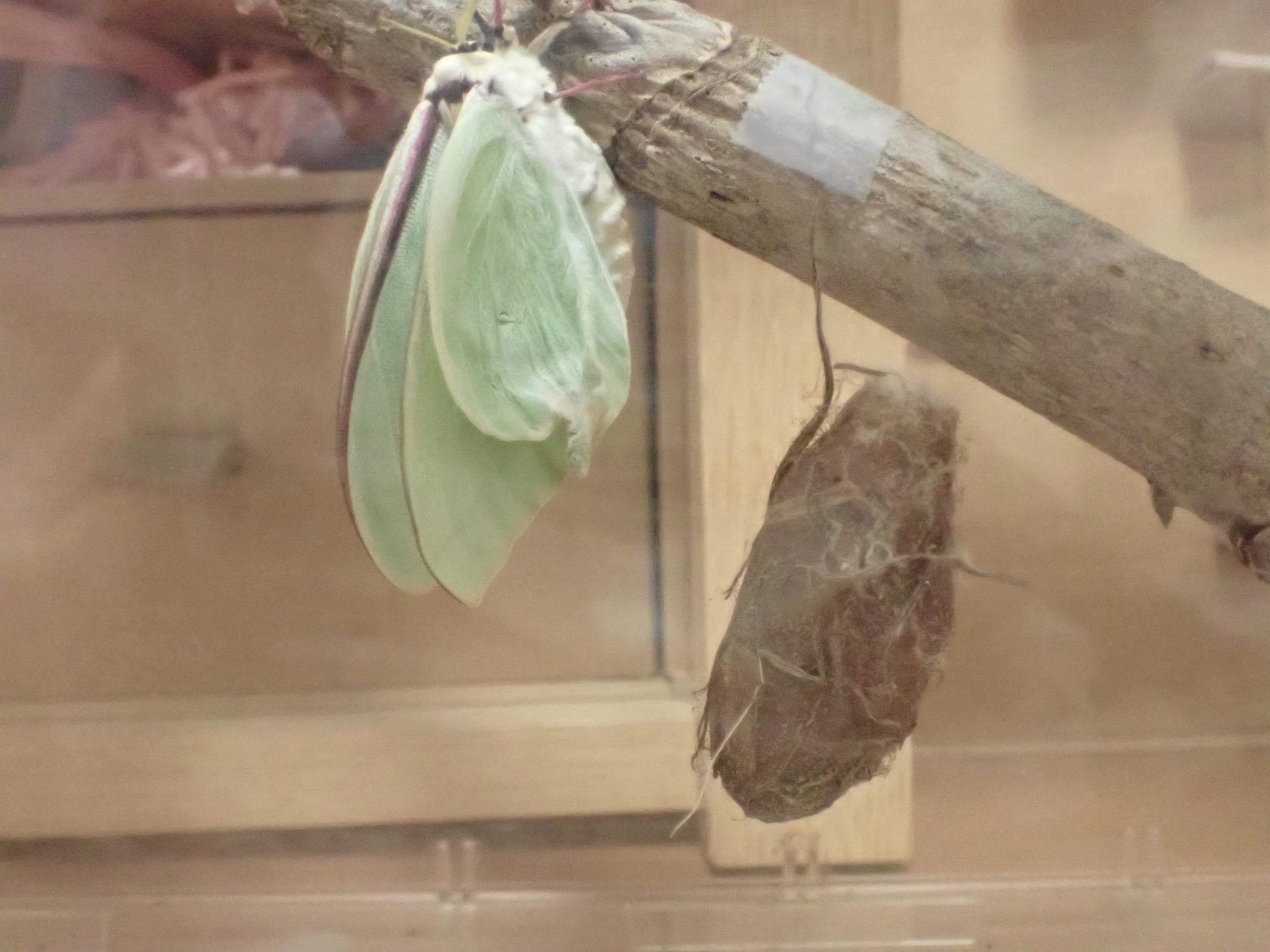

2月9日の記事で紹介したオナガミズアオの繭と思しき繭が件のハンノキの近くに落ちていました。

そして、出口の部分が空いていました。

この破れ方は、オニバス池周辺の生き物たち(令和4年)のページの5月8日の記事で紹介した羽化の時に見たものと同じです。おそらく、無事にオナガミズアオは羽化したのでしょう。

ただ、時期が2ヶ月近くも早いのが気になるところです。無事に命を繋いでくれていると良いのですが。

2024-03-18

ハナモモの丘のアンズがいつの間にか見頃を迎えていました。

梅に似た色形の綺麗な花を咲かせています。

ただ、萼片が思いっきり反り返っている点が梅とは違う様子です。

ハハコグサの花が見頃を迎えています。

この地域ではどこにでもいる草ですが、オニバス池の中にもいっぱいいます。写真は、オニバス池のステージから下を覗き込んで撮ったものです。

少し白っぽい黄色い花が綺麗です。特に群生しているととても綺麗です。

ニオイタチツボスミレの花が日に日に増えて来ています。

コスミレも薬草園のものはしばらく前から花数が増えてきています。

他にも、ノジスミレとヒメスミレが咲き始めました。「スミレ探勝ツアー」の始まる3月21日にはもう少し花数が増えてくれることを期待したいところです(ただ、天気予報を見ると気温の低い日が続きそうなので思い通りにはいかなさそうですが)。

ヒメスミレ

ノジスミレ

2024-03-12

於大公園で最後に咲くピンクのウメが見頃を迎えました。

中池の出口付近と待合小屋の前にいます。

この2本は、他のウメの花がほぼ終わった頃に、梅を愛でる人の往来もほぼ終わった頃に、ちょっと艶やかなピンク色の花を咲かせます。

今年の梅の花はもう終わりだと思うとちょっと寂しいような気がして、つい、日参してしまっています。

先日、このはな館の中でフクラスズメの成虫を見かけました。

昨年の12月10日にも見かけていますが、同じ個体でしょうか。

床の上にいたので、踏まれないようにちょっと高い位置に移動させたら、飛び立って行きました。

このところ暖かい日が増えて来ましたが、フクラスズメも活動を開始する時が来たのでしょうか。

バックヤードのハウスの中で、カマキリの子供を見かけました。

虫たちは次々活動を開始しているようです。

ところで、この地域ではカマキリは卵で越冬して4月ごろ暖かくなってから孵化する種族です。

写真の個体は体長が2センチメートルほどということは1,2回脱皮している個体ですので、2週間から4週間前に孵化したものでしょう。

早すぎるような気がしますが、冬でも天気の良い昼間には暑いと感じるくらい温度の上がることのあるハウスの中だからでしょうか。

普通とは違うこの子がこの先どうなるのか、気になるところです。

2024-03-03

ヒサカキの花が咲き始めました。

まだ、あの匂いがほとんどしませんが、いずれそのうちもう少し暖かくなったら、あたり一帯に漂わせてくることでしょう。

個人的には春の楽しみの一つになっているので待ち遠しい気分です。

2024-03-01

リキュウバイの花芽と葉芽が出てきています。葉っぱが先に展開してから花が咲くので、すでに葉芽もしっかり見えています。

ソメイヨシノの冬芽

開花時期はソメイヨシノの後ですが、蕾の膨らみ具合を見るとリキュウバイのほうが先に咲き出しそうに見えてしまいます。

リキュウバイはバラ科なので梅や桜と似た形の5弁の綺麗な花を咲かせます。花芽は十分ついているので今年も開花が楽しみです。

カリンの新芽が出てきています。

縁に小さな水滴のような粒々がいっぱいついています。将来鋭い鋸歯となる部分でしょうか。

ところで、写真の芽、左はカメレオン右はカメの頭に見えるのですが、いかがでしょう。

ハンカチノキの冬芽です。

こちらはまだまだ固そうです。昨年の花は4月の中頃から咲き始めていました。

ところで、写真の一番上の芽がすぐ下の葉痕の部分まで合わせると中世の騎士の兜に見えるのですが、いかがでしょう。

ボタンも新芽が出てきました。

こちらは、昨年は4月の中頃には花の見頃を迎えていました。

ところで、この写真、漫画に出てくる触手だらけの異世界の魔物のように見えるのですが、いかがでしょう。

クロモジも冬芽が膨らんできています。

真ん中に一つ長く尖っているのが葉芽、その葉芽を挟むようについている丸っこいのが花芽です。

花芽と葉芽が始めからこんなに完全に分離している種族は同じクロモジ属の数種を除くとほとんど見ないような気がしますが、いかがでしょう。

アジサイも冬芽が開き始めました。

指先を上に向けて手を合わせているような形がかわいい種属です。もう少し開くと丸みが出てきて可愛さがいや増します。

ところで、新芽のすぐ下の3つのポッチがある葉痕が、大きな頭飾りのある小型哺乳類の顔(真ん中が鼻、両側が目)に見えるのですが、いかがでしょう。

ミヤマイボタも新芽が出てきました。

この種族は葉が対生なので、いかにも葉芽という感じの芽が二つずつペアになって枝の上に転々と並んでいる様子がとても可愛らしい様子です。

昨年も今頃写真を紹介していますが、今年の方が葉の展開が早いようですね。

ノキシノブが先端をカールさせていました。

有りそうで無い景色のように思いますが、いかがでしょう。

令和6年2月

2024-02-29

薬草園にいる古株のハナモモが花を咲かせました。

この株は樹が古くガッツリ剪定されていますが、切り口から再生した若い枝に花芽がいっぱいついています。

薬草園にいる古株は他に3本いますが、皆今にも蕾が開きそうな状態です。今度の週末には可愛い花を見せてくれるのではないでしょうか。

ところで、薬草園には一昨年植えられた幼い樹が4本いますが、こちらはまだ蕾が固そうです。ハナモモの丘の株たちと同じくらいでしょうか。

ホトケノザの花がいっぱい咲き始めました。

この冬は暖かかったせいか、昨年からポツポツずっと咲いていましたが、本来の時期になって勢いが増してきたようです。

この花、群生しているところを遠目に見ても綺麗ですが、ぐっと近寄って虫眼鏡で見ても綺麗です。花の全体が白い毛で覆われている様子も確認できて可愛さ倍増です。

オオイヌノフグリも花を咲かせ始めました。

ホトケノザと同じ頃同じような場所で、こちらは青い花で野を覆ってくれます。

そして、群生しているところを引きで見ても虫眼鏡でぐっと寄って見ても綺麗です。

ニオイタチツボスミレの花がポツリポツリと咲き始めました。

昨年は暑さのせいか数が減ってしまいましたが、まだそこそこ株数は残っていますので、今年も可愛い花と良い香りを楽しませてくれることでしょう。

ところで、今年もスミレ探勝ツアーを計画しています。御用とお急ぎで無い方、よかったらご参加ください。

薬草園のナツメの樹の下のコスミレも1株だけ花を咲かせていました。

こちらももう少しするといっぱい花を咲かせて楽しませてくれることでしょう。

2024-02-20

スエヒロタケがいました。

毛むくじゃらの何かの手のように見えなくもない見た目です。

南極大陸以外のすべての大陸で見つかっているくらいどこにでもいるキノコのようです。

クビキリギスです(キリギリスの仲間ですがクビキリギリスではありません)。真っ赤なお口が目を惹きます。

成虫で越冬する少数派の種族です。昨年のハネナガヒシバッタ、一昨年のツチイナゴに続いて成虫越冬種、第3弾です。

アラカシの実生株を抜いていたら出てきました。お休みのところを邪魔してしまったようです。

日本特産という話と東南アジアに広く分布するという話がありますが、いずれにしてもこちらは分布域が比較的限られていてスエヒロタケほど繁栄していない様です。

2024-02-09

薬草園のアラカシが大量の樹液を出していました。そして、そこにメジロが集まってきています。

きっと甘いのでしょう、私は勇気がなくて試せていませんが。

それはともかく、こんなに大量の樹液を放出してアラカシは大丈夫なのでしょうか。

待合小屋のフクジュソウの花が咲き始めました。昨年(2月10日)、一昨年(2月8日)とほぼ同じタイミングでしょうか。

咲き始めのこの時期は、地面から直接花が出てくる様子が面白い植物です。

ところで、今回初めて知ったのですが、福寿草にはフクジュソウ、ミチノクフクジュソウ、キタミフクジュソウ、シコクフクジュソウの4種類があるそうです。於大公園のものは萼が花弁の半分ほどの長さしか無いので、ミチノクフクジュソウということでしょう。

薬草園のマンサクも1輪だけ花が開いていました。

今年はウメが早くて、枝垂れ梅の早い樹はすでに3分ほど咲いていますが、マンサクはフクジュソウ同様ここ3年間ほぼ同じタイミングで開花しているようです。

今年はウメが早くて、枝垂れ梅の早い樹はすでに3分ほど咲いていますが、マンサクはフクジュソウ同様ここ3年間ほぼ同じタイミングで開花しているようです。

マンサクもフクジュソウも花を咲かせるタイミングの決め方がウメとは違うのでしょうね。

オナガミズアオの繭でしょうか。

以前回収して羽化に成功した繭とよく似ているように見えます。

以前回収して羽化に成功した繭とよく似ているように見えます。

もしそうなら、ぜひとも羽化に立ち会いたいところです。

今、花壇のあちらこちらに腐葉土を入れていますが、時々カブトムシの幼虫が回収されて私のところに運ばれてきます。

とりあえず別にあつらえた腐葉土の中に入ってもらっています。

無事に羽化してくれるとこの夏にはカブトムシがいっぱい見れることでしょう。

ミツバチでしょうか。花壇の手入れをしていた作業員さんの手の上で一休みしています。

まだまだ寒い日がありますが、ポツポツ咲き始めた花を求めて今年も活動を開始したようです。

ところで、なぜ水色の手袋の上にやって来たのでしょう。特に暖かそうだったのか、色に惹かれたのか、あるいは作業員さんの魅力に惹かれたのか。ちょっと話を聞いてみたいところです。

2024-02-02

カクレミノの葉が何者かに齧られて落ちていました。

何かの鼻の様に見えなくも無いような、あるいは、ドワーフか何かの兜の様に見えなくも無いような面白い形に齧られていました。

どういうかじり方をするとこんな形になるのでしょうか。

葉っぱが木から落ちていましたから、葉っぱの上に乗って齧っていれば自分も一緒に落ちてしまいますし、枝の方から齧っていれば、あまりたくさん齧らないうちに葉っぱに逃げられてしまっているということでしょう(この場合はすぐに隣の葉に手をつければ良いということかも知れませんが)。

アメリカジガバチでしょうか、泥で作られた蜂の巣がありました。

手押し一輪車(通称ネコ)の内側にありました。

手押し一輪車(通称ネコ)の内側にありました。

この一輪車は壁に内側を向けて写真の様に立てた状態で軒下に置かれているので、雨風の直接攻撃を受けません。泥で作られた巣を設置するのに良い場所です。

でも、この場合、本来中に何かを入れて運ぶための道具ですので、ハチの子供の羽化前に本来の目的で使用されてしまうかも知れません。

そうなると悲劇です。

無事に羽化できることを祈りながら見守っていこうと思っています。

チャスジハエトリの立派なメスがこのはな館のホールと事務室を仕切るガラス窓の上を歩いていました。

このはな彩で色とりどりに彩られたホールをバックに記念の一枚です。

このはな館の中は冬でも比較的気温が高いので、ここで暮らすハエトリグモたちは冬眠することなく一年中活動しています。おかげで、外で暮らす蜘蛛たちには見れない景色を堪能できてしまっている事でしょう。

令和6年1月

2024-01-27

1月24日、ニオイタチツボスミレの花が1輪だけ咲いていました。

今年の冬は暖かい日が多いので、陽気につられて咲いてしまったのでしょう。

昨年の夏の酷暑のせいか日当たりの良い所の株が消えてしまいました。それでもまだ群生しているところもありますので、この春にはまたたくさんの花を見せてくれることでしょう。楽しみです。

同じ日、セイヨウタンポポの果実が出ていました。

セイヨウタンポポは冬でも花が見られます。そして、この時期の花は暖かい時期のようにすっくと立ち上がらずに地面に張り付く様にして咲いています。

でも、果実ができると果柄が伸びてすっくと立ち上がってきます。きっと、少しでも高い所からタネを飛ばすためなのでしょう。

ちなみに、花が冬の間地面に張り付く様にしているのは雪の重みで潰されないようにするためとのことですが、この地方では必要の無い機能です。それでも、低さにこだわっているのは、何か他の理由があるからかもしれませんね。

1月27日、ふと、中池を覗いたらイタチがいました。尾がかなり長めなのでチョウセンイタチ(シベリアイタチ)でしょうか。

何をしているのかと様子を見ていると、池の底を一生懸命掘っています。泥の中にはアメリカザリガニやドジョウが潜っていますが、お目当てはそれだったのでしょうか。

私ともう1人カメラを持った男性がじっと見つめていても穴掘りを続けていました。食料探しだったとしたら、人目を気にして遠慮などしてはいられないほどお腹が減っていたのかもしれませんね。

2024-01-20

四つ又のミツマタの枝が三つ又に別れて花芽をつけていました。

さすがに、2度続けて四つ又はなかった様ですが、いつかまた、四つ又の枝を出すことがあるのでしょうか。気になるところです。

2024-01-17

オビカレハの卵が梅見の丘に落ちていました。作業員さんが拾って持ってきてくれました。手元に置いて、孵化するまで観察してみようかと思っています。

オビカレハと言えば、若い幼虫がウメやサクラの枝の股のところにテントの様に糸を張って群がる様子が嫌われる蛾の仲間です。

取り憑かれた樹木にとっては、集団で大量の葉を食べられることになるので、かなり迷惑していることでしょう。

でも、毒はないのでわれわれヒトにとっては、直接害はない毛虫です。

2024-01-06

アケビが落葉していました。

最初に小葉(1枚の葉っぱに見える部分)が小葉柄(その葉っぱの葉柄に見える部分)から離脱しています。その後、小葉柄が葉柄(5本の小葉柄が集まっているところから伸びている枝に見える部分)から離脱し、最後に葉柄が枝から離脱します。ですから、地面には小葉と小葉柄と葉柄がバラバラになって落ちています。

ちなみに、アケビの葉は小葉5枚で1枚の葉ですから末端から構成部位を一つずつ外していくと、最終的に1枚の葉につき11箇所も切り離すための離層を持たなければならなくなります。なぜ、他の植物同様、葉柄と枝の間で一ヶ所だけ切り離して終わりにしないのでしょうか。

今年も、水の干上がった中池にカンハタケゴケが出ていました。

水の抜けた冬の間しか見られない苔です。なぜ、他のコケのように1年中では無く冬だけなのでしょうか。

ところで、2022年に、このコケがきっかけになって、それまで世界で1種しか知られていなかったコケに潜るコケハモグリバエの新種が37種も見つかったそうです。「コケに潜るハモグリバエの驚くべき多様性―37種を新種記載―」というタイトルで京都大学のサイトに記載がありました。

令和5年12月

2023-12-22

今年も於大の大楠のしめ縄が新しくなり新年を迎える準備が整いました。

先日、太さを測ってみました。地面から30センチメートルほど高さの一番くびれているところで幹周を測ったら4.75メートルでした。しめ縄のかかっているあたりは、さらに太く、ゆうに5メートルを超えていて、持っていたメジャーでは計れませんでした。

この太さになるまで何年生きてきたのでしょうか。気になるところです。

オニバス池のポットの土出しをしていたら、ヤゴが出てきました。

放り出されるとすぐに、モゾモゾ動いて土の中に潜ろうとしていましたが、頭を突っ込んだ時点で動きが止まってしまいました(写真の状態)。

とりあえず、土をかけておきましたが、無事冬を越せるのか心配なところです。

2023-12-17

オニバス池でヒメスミレが開放花を咲かせていました。

閉鎖花をたくさん咲かせていますが、その中に1輪だけ混ざっていました。来春の開花の予告のように見えなくも無いかも。

ミツマタが花芽をつけています。

柔らかそうな毛にしっかりと包まれていて、寒くなさそうです。

ハナモモも花芽をつけています。

こちらも、毛に覆われていますが、ぬくぬくなのでしょうか。

同じバラ科サクラ属のウメやサクラの花芽には毛がありませんが、モモは寒がりなのでしょうか。それとも、寒いところが好きだからなのでしょうか。

あるいは、寒さとは関係のない、とある理由によるのかも知れません。

オニバス池のポットの土出しをしていたら、テントウムシの蛹を見つけました。ポットの外側の壁面にくっついています。

この個体が何テントウかわかりませんが、別のポットでは羽化して間も無いナナホシテントウを見かけました。

この個体が何テントウかわかりませんが、別のポットでは羽化して間も無いナナホシテントウを見かけました。

テントウムシたちには毎年冬の間、水の無いオニバス池をご利用いただいているようですが、今年は数が少なめです、今の所。

カタツムリがオニバス池の中の杭の側面を巻き付くように歩いていました。体を平べったくなるくらいまで伸ばして、触覚も目一杯伸ばしていました。

もしかしたら急いでいたのでしょうか、速さをまったく看取できませんでしたが。

2023-12-10

中池のアシを抜きました。

1年で相当広い範囲に広がってしまうので、とりあえず取れるだけ取ってみました。来年には取り損なった根っこから新たなアシが出てきて再び繁茂するのでしょう。

ところで、今回根ごと抜いてみて初めて知りましたが、地下の茎が地上の茎に比べてとっても太いです。中はスカスカしていて指で簡単に潰せてしまいますので、硬さは地上部の方が圧倒的に硬いです。

そして、地下茎は先が硬く鋭く尖っています。これで泥の壁を突き抜けながらグイグイ伸びていくのでしょうね。

ツルウメモドキの実が開いて中の赤い仮種皮に包まれた種子が見えるようになってきました。

遠目に見るとちょっと強めの赤色なのであまり美味しそうには見えませんが、近くで見ると果肉がとろりと柔らかそうでちょっと摘んでみたくなる見た目をしています。

このところこのはな館でよくフクラスズメの成虫を見かけます。

冬越しのためにお越しになっているのでしょうか。

いずれにしても、この時期は動きが緩慢なので、ゆっくりじっくり写真を撮らせてもらえます。

ということで、早速正面からそのふくらたっぷりの毛で囲まれたもふもふのご尊顔を撮らせていただきました。

令和5年11月

2023-11-24

11月22日、バックヤードで栽培していた熱帯スイレンを冬越しさせるためにバットから取り出し、根と葉を切り取って球根だけにして、5℃以下にならない場所に移動しました。

その後、バットを片付けていたらヤゴがいっぱい出てきました。

このバットは、オニバスと熱帯スイレンを栽培するために春に水を入れてから今まで水道水しか入れていませんし、他の場所から植物や土を持ち込んでいません。ですから、このヤゴたちは全員、このバット生まれのこのバット育ちの子たちということでしょう。

全部で17匹いました。すでに、羽化して飛び立っていった者、途中でいなくなってしまった者を合わせると全体としてはもっとたくさんいたのでしょう。

ヤゴの見た目は皆一緒に見えますが、同じ種類なのでしょうか。そして、そもそもなにトンボなのでしょうか。

ところで、オニバス池から避難していた熱帯スイレンも冬越しの準備をしました。そして、そのバットからもヤゴが2匹出てきました。

こちらは、9月の終わりに移動した時にオニバス池から一緒について来てしまった子たちでしょう。そして、先のヤゴたちとは種類が違うようです。ギンヤンマでしょうか。

今回見つけたヤゴたちは、全員薬草園の池に移ってもらいました。無事に冬を越して来春以降羽化して立派なトンボとして飛び立ってくれることを願っています。

カマキリが柱に寄りかかっていました。

腹部先端が下についてしまっていますが、いきなり冬の気候になってしまったので力尽きて座り込んでしまっているのでしょうか。

於大公園内のイロハモミジが良い色に色付いています。

今年は、いつまでも暑さが続いていたのでどうなることかと思っていましたが、このところの冷え込みの影響でしょうか、急に色づき始めたその上にいつにも増して綺麗です。

メタセコイヤとラクウショウの葉も色づいてきました。

こちらは楓類のような派手さは無いものの、立派に秋の風物でしょう。特に、於大公園では南側の入り口階段沿いや遊具広場とこのはな館近くに大きな樹が多くいるので見栄えがします。

ビワの花が見頃を迎えています。

風下に回ると良い香りがしています。これも、この時期の風物でしょう。

ところで、ビワはバラ科の植物ということですが、同じバラ科のリンゴやモモやナシやイチゴなどとはちょっと雰囲気が違うような気がします。艶のある分厚い常緑の葉や褐色の毛に覆われた蕾のせいでしょうか。

2023-11-18

中池にサギの足跡。泥の層が薄くて水が溜まっているところにありました。

今、中池の葦とガマを抜いているのですが、時々、ドジョウやアメリカザリガニが出てきます。どちらも、獲物としては十分そうですが、サギのお目当ては彼らでしょうか。いずれにしても、足跡の主殿には何か収獲があったのかちょっと気になるところです。

足跡といえば、そこここにある水溜りの中には、ヒメタニシの足跡も見られます。

このところ急に冷えてきましたが、水の中のタニシたちはまだまだ活動中のようです。

バックヤードに退避させていた熱帯スイレンの球根を冬越しの準備のために回収していたら、ヤゴが出てきました。

熱帯スイレンをオニバス池からバックヤードに移動したのは9月の末です。写真の個体は2センチメートル以上ありましたので、おそらくその時オニバス池からスイレンと一緒についてきたのでしょう。

このヤゴは、写真を撮らせてもらった後、薬草園の池に入ってもらいました。運が良ければ、来年、薬草園の池でトンボになった彼(彼女)に会えるかも知れません。

モチノキの実が赤く色づいていました。

色の地味なこの時期、真っ赤な実が目を惹きます。

コムラサキの実もまだ残っています。

一部果実が無くなっていますが、残った部分が吸盤の様な面白い形をしていました。

2023-11-15

10月11日の記事で紹介したゲンノショウコの果実が熟して炸裂していました。

クルッと巻き上がった鞘がとってもキュートです。

5本の反り上がった鞘の形が神輿の屋根に似ているからミコシグサとも呼ばれたりしているそうです。他にも異名がたくさんあって、Wikipediaに紹介されているだけでも10種ありました。それだけ人の暮らしの中で身近な存在だったということでしょうか。

ところで、ゲンノショウコ意外にもスミレ、カタバミ、ツルマメ、ホウセンカなども積極的にタネを飛ばします。いずれも目にも止まらぬ速さで飛ばすので、文字通り肉眼ではその様子を見ることができません。でも、今はテクノロジーを駆使して見ることができます。例えば、NHKのミミクリーズという番組で彼らのタネを飛ばす映像を紹介していました。それぞれの種族ごとに独特の技を使って飛ばしています。ご興味ある方、ぜひ、ご覧になってみてください(「ミミクリーズ ゲンノショウコ」で検索すると見つかるはずです)。

ちなみに、多田多恵子著「身近な植物に発見! 種子たちの知恵」(2008.5 NHK出版)という書物の中でゲンノショウコとカタバミは1メートルほど、スミレは195センチメートルも飛ばしたと書かれていました。なかなかの飛距離、と言えるのではないでしょうか。

於大公園の桜たち、冬芽の準備が出来ていました。

写真は、左から八重桜、寒緋桜、大山桜の冬芽です。他の桜も着々と準備が進んでいるようです。

ところでこれは、花芽なのでしょうか?それとも葉芽なのでしょうか?

2023-11-10

11月6日、オニバス池の縁にいる熱帯スイレンが花をつけていました。

10月13日には水が無くなって水上に出ていますが、20日以上経ってもまだ枯れることなく元気そうです。

水没するほどの水が無くても生きていけるのですね。

ヒュウガミズキ

ボケ

ソシンロウバイ

11月10日時点で、ヒュウガミズキ、ボケ、ソシンロウバイの花が咲いていました。他にもハナモモやエゴノキやレンギョウなどもポツリポツリと花をつけています。

狂い咲きということでしょうが、今年は種類も数も多いように見えます。

夏の厳しい暑さやいつまでも続いた暑さの影響でしょうか。

この後冬の寒さがやってきますが、それを経た後の来年の春、上記の樹たちはこれまで通り花を咲かせられるのでしょうか。

11月9日、このはな館の窓にホシホウジャクが止まっていました。

ジェット戦闘機のようなシルエットがカッコ良い種族です。

そして、翌日10日にBodyとなって床に落ちていたので、細部を観察させてもらいました。

まずは、口です。彼らの口は蝶々のように長いストロー状です。使わない時はくるくる巻いて仕舞ってあります。そして、空中に静止したまま長く伸ばした口吻を器用に動かして花の蜜を吸います。

腹の先端にはブラシのような毛が飛行機の尾翼のように広がって生えています。これ、スズメガの仲間の中でもホウジャクの仲間とオオスカシバにしか無いようですが、なんのための器官なのでしょう。

2023-11-01

カワヅザクラの花が咲いていました。

狂い咲きでしょう。

於大公園内で狂い咲いているのはこの樹だけですが、とある場所でヤマザクラが狂い咲いているのを見ました。

於大公園内ではありませんが、他にもこの時期花をつけないアレチハナガサやシソやハルノノゲシやホトケノザが花をつけているのを見ました。

この秋は、いつもの秋とはちょっと違うようです。暑すぎた夏の影響でしょうか。

ところで、今年はこの時期見ごろを迎えるジュウガツザクラの花つきがいつにも増して良いようです。これも、暑すぎた夏の影響なのでしょうか。

中池のヨシを抜いていたら、大きなウシガエルと大きなドブガイの貝殻が出てきました。

ウシガエルも同種としては最大級かと思える大きさでしたが、ドブガイの殻はさらに大きい物でした。

令和5年10月

2023-10-27

クズの蔓がとある柵に絡みついています。

ただ巻き付くだけではなく、絡んでいて、まるで縛ったようになっています。

クズが自ら縛ったのでしょうけれど、一体どんな理由でそうなってしまったのか気になるところです。

オニバス池のコスモスが今年も咲き出しました。遅めの開花です(昨年は10月11日、一昨年は10月5日に最初の花が開花)。

このコスモスは毎年こぼれ落ちたタネから自然に発芽してきます。すでに、帰化植物化しているかのようですが、株数が増えている様子はありません。かろうじて数株生えてきているだけなので、もしかすると、来年は見られないかも知れません。個人的には好きな花色なので、来年もぜひお会いしたいところですが、はたしてどうなりますでしょうか。

オニバス池の東屋の前の手すりの下にいるヒメスミレが閉鎖花をつけてタネを飛ばしています。

写真の右側の果実は開いたばかりでこれからタネを飛ばすところです。左側は飛ばし終わって枯れ始めているところです。

於大公園内には他にも、アリアケスミレ、コスミレ、スミレ、ニオイタチツボスミレ、ノジスミレなどがいますが、みなさんそこかしこでタネを飛ばしています。

タネは一瞬で飛び散ってしまうので、なかなかその瞬間に立ち会えません。もし、写真の右側のような状態の果実を見つけたら、しばらく観察してみるのも面白いかも知れません(超高速度の世界を垣間見ることができるかも)。

バックヤードのハウスで立派な体格の雄のチャスジハエトリを見つけました。

この仲間のオスは、前面の4つの目の位置すべてに褐色の縦線が入っていてとても精悍な顔立ちをしています。

写真の彼はクッキリとキレイな縦線が入っているので、もしかすると相当なイケメンなのかも知れません。

2023-10-23

マユミの実が色づいて来ました。

今年は、良い色になっているように思いますが、いかがでしょう。

滝から待合小屋に向かう道沿いの滝寄りにいる樹です。

他のマユミはほとんど実をつけていないか、まだ色づいていません。

そんな中、綺麗な実を見せてくれていますが、この樹も実の数は少なく遠目には目立ちませんので、近くに寄って見てください。

そのすぐ近くで、西洋カマツカの実も色づいています。

こちらは、この前の冬に於大公園に来たばかりでまだ樹は小さいですが、実はいっぱいつけています。

カマツカといえば、黄葉が綺麗ですが、まだ小さいこの樹たちはどんな具合に色づくのでしょうか。ちょっと楽しみです。

薬草園のシモバシラの花が咲いていました。

と言っても最後の3輪です。

気付くのが遅すぎました。

2本あるうちのもう1本はとっくに花は終わっていました。

あとは、寒くなってからの霜柱に注目しましょう。

ちなみに、この前の冬は1月の末から2月に大池が凍る日が何度かあり、そんな時はシモバシラも霜柱を作っていました。

2023-10-13

10月13日、ほぼ水が無くなったオニバス池の底に魚やエビやヤゴが横たわっていました。10月11日に回収しきれなかったものたちです。

つついてみると弱々しく動くものがいたので、試しに水の中に入れてみたら元気に動き出しました。

まだ生きていそうなものを回収して、前回と同じように薬草園の池に放してみました。無事生きながらえてくれると良いのですが。

ところで、今回は前回見つけられなかったハゼの仲間が多数回収できました。それに、前回回収した小振りの鯉と同じくらいの魚が3匹干上がっていましたが、水が無くなるまで全く気がつきませんでした。

水の中の生き物って、見つけるのがとても難しいですね。

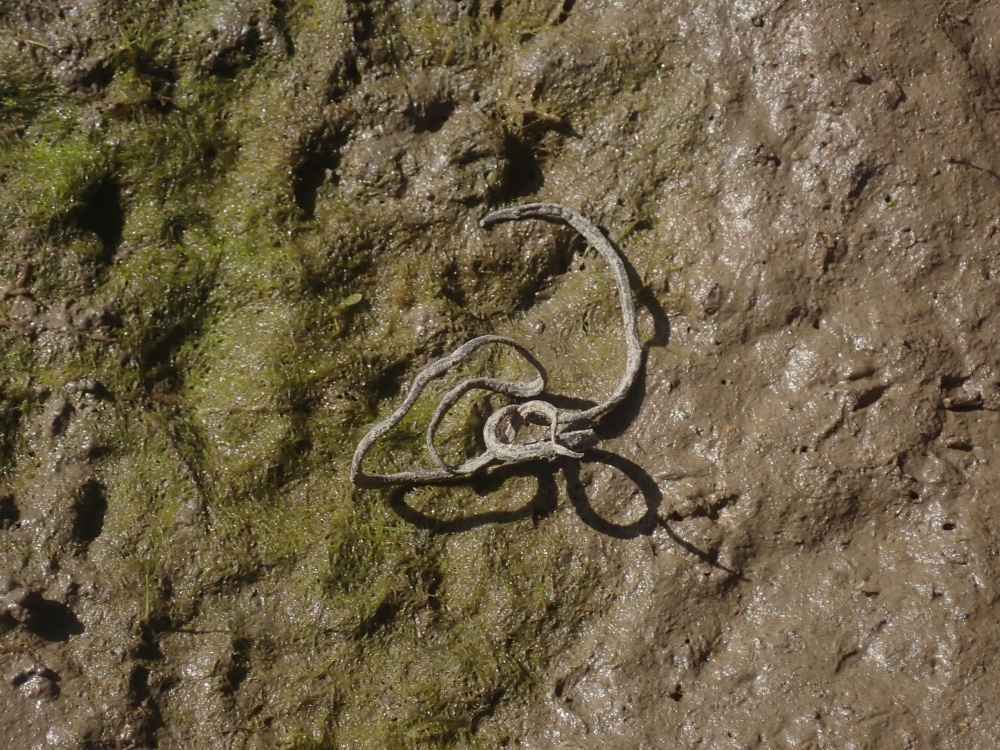

水の無くなったオニバス池では、ハリガネムシも干上がっていました。

ハリガネムシは、成虫が水中で冬を越し、春になってから産卵するとのことです。ということは、冬の間水が無くなってしまうオニバス池では成虫が生存できないので繁殖もできない、ということになるのではないでしょうか。

毎年たくさんのカマキリが池に飛び込んでいるので、オニバス池周辺でハリガネムシの生態系が完結していると思っていましたが、そうではなくてもっと遠いところから毎年やって来ているということなのかもしれません。

もしそうなら、オニバス池はハリガネムシにとっては巨大なトラップ、ということになるのかも知れませんね。

水という縛りだけを見ても、ハリガネムシもその暮らしは甘くなさそうです。

9月14日の記事で紹介したツルマメの実が生っていました。

形は子孫の大豆そっくりで、枝豆にしたら美味しそうな見た目をしていますし、実際食べれるようです。

が、大きさがとても小さくて、さやの大きさが大きくても3センチメートルほどしかありません。集めるのも食べるのもめんどくさそうです。

梅見の丘でシロテングタケが出ていました。

写真の株を含めて大きな白い傘が4つ。

時々、忽然と出現しますね。

2023-10-11

10月5日、オニバス池の周りで花色が白やピンクの彼岸花の仲間を見つけました。

並んで咲いていると、なんだかとってもめでたい様子です。

枯れ木の空にキノコらしきものが二つ。

近くで見ると何かの揚げ物のような見た目をしています。

美味しそう、と言っても良いかもしれません。

キノコなのでしょうか。

10月9日、オニバス池の水位がかなり下がって一部底面が露出し始めました。

そんな中、まだ残っている水の底にコイがいました。

写真には2匹しか写っていませんが、もう1匹もっと小振りな個体もいて、全部で3匹確認できました。

翌10日、大きな個体2匹は背鰭が水面から出るくらいに水位が下がっていたので、網で捕獲して下蛭藻池に移動してもらいました。

10月11日、さらに水位が下がって一番小さかったコイもよく見えるようになったので捕獲しました。その時、同時に小振りの魚とエビも多数獲れました。

そして、今年もヤゴがたくさん獲れました(ほとんど、ギンヤンマです)。

魚たちもヤゴたちも、囚われの身になってバケツなどに入れられているせいでしょうか、お互い身を寄せ合っていました。

なんだか罪なことをしているような気がしてきたので、早々に薬草園の池に放しました。大きな魚はいないところなので、水が合えば長く暮らしていけるのではないでしょうか。

小振りな魚はタナゴ?それともフナ?

さらに小さな魚もいましたが、こちらはカダヤシ?

於大公園の薬草園のものは花色が白ですが、花色にはバリエーションがあり、赤紫色や桃色のものもあるようです。

「帰化&外来植物見分け方マニュアル950種」に依るとあまたの民間薬草の中でも目立った副作用が知られていないという特異な性質をもつため、今も広く愛用されている。

とのことです。

ちなみに、薬としては胃腸薬、下痢止め、解熱薬とされたほか、外用にはしもやけや湿疹の治療に活用されてきた。

そうです。

ところで、花の横や後ろに果実が写っていますが、熟して炸裂するとそり返った果皮が面白い形になり、これはこれで見ものです。薬草として役立つだけじゃなくて、見た目でもたっぷり楽しませてくれます。

2023-10-01

イボクサが群生していました。

昨年も今頃かわいい花を見せてくれていました。場所は、菖蒲園の北の端、中池との境目あたりです。

花の形はムラサキツユクサに似ていますが、大きさはずっと小振りです。見つけるつもりで探さないと見過ごしてしまいそうなくらいに。

令和5年9月

2023-09-28

セスジスズメの幼虫がドクダミの葉を食べていました。

この芋虫くん、いろいろな葉を食べることで有名ですがドクダミもお好みだったようです。まだ、2枚しか葉の出ていない若いドクダミの上の葉から齧り始めて、最後は茎の根元まで、地上部を全て食べていました。近くにはウリクサなどもありましたが、ちらりと匂いを嗅ぐような仕草を見せるだけで、口にすることは全くありませんでした。

ドクダミを食草とする虫はあまり知られていないようですが、セスジスズメはいける口のようです。

ところで、なんでも(ドクダミでさえ)食べる大食漢にも襲われないウリクサというのはどんな草なのでしょう。可愛らしい外見の内側に捕食者たちを寄せ付けないとんでもない何かがあるのかも知れませんね。

ニッケイの葉が落ちています。

黄色いものが多いですが、中にまだ緑色を残している葉があります。

まだ緑の葉は、傷をつけるとしっかりニッキの匂いがします。

製品として利用するのは根の部分ということですが、葉っぱでも香りだけなら楽しめそうです。

池の中でオニバスの種子を掬っていたら、目の前にカマキリが飛び込んできました。

これまで度々紹介してきた入水カマキリです。

水に入るとすぐに黒い針金のようなハリガネムシが出てきました。そして、全体が出てしまうと早々に水底に潜っていきました。その間、カマキリはじっとしていましたが、ハリガネムシが離れると突然目が覚めたかのようにもがき始めました。

目の前で溺死するのを放って置けなくて、ついまた水から出してあげてしまいました。前回9月19日は池の縁、カエルたちのいるところに移動してしまって失敗したので、今回は池の周りの通路を挟んだその向こう側まで、カエルのいなさそうなところまで連れて行きました。が、また、余計なことをしてしまったのでしょうね。

2023-09-19

コノシメトンボが現れました。昨年とほぼ同じタイミングでの出現です。測ったように出てくるのが面白いですね。

今まで、どこで何をしていたのでしょう。オニバス池でずっとヤゴをしていたのでしょうか。それとも、この時期になると他所からやってくるのでしょうか。

ところで、ショウジョウトンボはまだいるので、現在、オニバス池では2種類の真っ赤なトンボが飛び回っているところを見ることができます。

今年もハリガネムシに操られて入水自殺するカマキリがいっぱい現れる季節になりました。

突いてみたらまだ生きていたので、岸に上げてあげました。そのまま背を向けて作業に戻るとすぐ、バシャッという音がしたので振り返ってみたら大きなトノサマガエルの姿がありました。口の端からカマキリの脚がはみ出していました。

余計なことをしてしまったのかもしれません、カマキリにとっては。

2023-09-15

ヤブランの花が増えてきています。しばらく前からポツポツ咲いていましたが、このところ数が増えて目立つようになってきました。

特に珍しくもなく地味な存在ですが、淡い紫色の上品な花色が何となく目を惹きます。

コムラサキの実が色づいてきています。

こちらは見るからに美味しそうな鮮やかな紫色をしています。

実の色が白いシロミノコムラサキも奇麗な白色に色付いていました。

熟してくると鳥たちに食べられて無くなってしまいますので、ご覧になりたい方はお早めに。於大公園では、待合い小屋と呼ばれている建物から少し下ったところにまとまって植っています。

クヌギのドングリが落ちていました。今年もどんぐりシーズン到来です。

於大公園のブナ科のドングリを落とす樹木は、クヌギの他にアベマキ、コナラ、ミズナラ、シラカシ、アラカシ、スダジイ、マテバシイがいます。そして、ドングリではなくクリを落とすブナ科のクリもいます。あちらこちらにバラバラと分布していますので、いろいろなドングリを探してみるのも面白いかもしれません。

孵化して間もないアカミミガメがいました。

こんな時期にも孵化するんですね。

場所は、梅見の丘の横の通路です。ここから大池を目指すのでしょうか。間違っても、オニバス池には来てほしくないですね。

アオギリの実がなっていました。

面白い形の実です。心皮と呼ばれる部分(淡い茶色の大きな花びらのような部分)の内側の縁に濃い褐色の球形の種子がくっついています。

この樹は薬草園にいます。ということは、何らかの薬効があるものが取れる、ということで、種子が梧桐子(ごどうし)と呼ばれる生薬になるそうです。

アオギリの樹自体は耐火性が高いことで有名で、街路樹として火災の延焼を防ぐのに役立ったという話が多いようです。特に、日本では、広島の「被爆青桐」は有名で、ここ於大公園にもその子孫がいます。

サンザシも実をつけていました。

トゲトゲの枝に一見美味しそうな果実がなっています。が、実際食べてみた、という人の話では、そのままで美味しいものではないようです。酸味が強いので、調理の仕方次第では他の食材と引き立てあって美味しくなることもあるかもしれません。

そして、この樹も薬草園にあります。ということは、何らかの薬効があるということで、干した果実を生薬名で山査子/山楂子(さんざし)というそうです。

ヤマボウシの実も熟してきています。集合果と言われる形で一個の花の複数の雌しべからなる果実が集まって一つの塊になっている状態で、イチゴと一緒です。でも、イチゴに比べると、全体がより球形に近くなっていて、漫画ジョジョシリーズのレッキングボールを思わせるデザインです(ちょっと衛星の数が多すぎるかもしれませんが)。

この実は生で食べれる美味しさかもしれません。ちょっと舐めてみた限りでは甘みがあって柿の実に似た味がしました。

こちらは、マレットゴルフ1番ホールにいます。

2023-09-09

クサギの実が色づいてきました。

植物ではあまり見かけないような独特の青色の実が、ピンクの萼片に囲まれていてとても奇麗です。

実がなるとインパクトのある外観で人目を引く種族のひとつです。

とある図鑑にも「下駄と薪になるほか、あまり役に立たないが、7〜9月に咲く花と、秋の実はよく目立つ」と書かれていました。

ちなみに、於大公園の中にはいません。でも、公園を出ると道沿いにポツポツ生えています。

ホオノキの実も色んできています。

熟す前のこの段階の果実は、南国のフルーツのような外観をしているので手に取ってみたくなってしまいます(大抵、高い位置にあるので手が届きませんが)。でも、熟すと果皮が割れて中から真っ赤な粒々がせり出してきてちょっとバケモノ感が出てくるので、触りたいとは思わなくなるかもしれません。そしてこちらも、夏の花と秋の果実がよく目立つ種族です。

ところで、クサギの記事で紹介した図鑑のホオノキの項には「材は柔らかく細工しやすいので、下駄をはじめとしていろいろな器具に使われる」と書かれていました。クサギに比べると高評価のようですが、どちらも下駄にはなる(する)んですね。

アオモンイトトンボでしょうか(腹部第8,9節が青い)、仲の良さそうなカップルが熱帯スイレンの花に掴まっていました。

もう9月なのに、まだまだ元気いっぱいのようです。

ところで、この種族は幼虫で越冬するそうですが、この後水が無くなるオニバス池で大丈夫なのでしょうか。余計なお世話なのは分かっていますが、水を抜いてしまう身としては心配になってしまいます。

2023-09-05

薬草園のセンニンソウの花が咲いていました。

純白の綺麗な花がまとまって咲いているので見栄えもしますが、香りも強めで、風下に回れば少し距離があっても楽しめます。

オニバス池の周辺部では、自然生えのオニバスや移植した熱帯スイレンが花盛りですが、それ以外にもモトタカサブロウ、ヒレタゴボウ、タマガヤツリなどの水辺の野草も今を盛りと花をつけています。

どこの水辺にもいる普通種ですが、オニバス池ではかなり接近して見れますので、この機会に小さくて綺麗な可愛らしい花をご覧になってみてください。

そのタマガヤツリにギンヤンマのヤゴの抜け殻がついていました。しかも、よく見ると1箇所ではありません。

今年もたくさんのギンヤンマたちが飛び立っていったということでしょう。

道理で、虫取り網を持った少年たちが何匹もギンヤンマを捕まえていっても、翌日には復活していたわけです。

抜け殻とその主と思しきアシダカグモがいました。

まだ、抜け殻のすぐそばでじっとしているところを見ると、脱皮したばかりなのではないでしょうか。

もう少し早く気がついていれば、脱皮しているところを見られたでしょうね。残念。

令和5年8月

2023-08-31

並んでいるキノコを見つけました。

何と言う名のキノコなのかわかりませんが、小さくて可愛らしい種類です。

しばらく前から、スベリヒユが花盛りです。

栄養価の高い食べられる野草として有名な種族です。

小さな黄色い花がとても可愛らしいので、ついつい眺めてしまう花の一つです。

2023-08-27

バッタの子ども。

何バッタなのでしょう。色模様が土と一体化しているので、見つけるのが大変な種類です。

しかも、指で触っても動きませんでした(調子に乗って、背中をなでなでさせてもらっちゃいました)。

多くのバッタは接近しただけで飛んで逃げようとするので、かえってその存在が明らかになってしまいますが、この子は今回たまたま目に止まったから気づけましたが、そうでなければ全く気づかなかったでしょう。

そして、気づかれても動かずにいることで相手を油断させ、一瞬目を離した隙に大きく跳ねていなくなってしまいます。

達人というほかないですね。

オニバス池で羽化したてのイトトンボを見かけました。

まだ、まったく色がついていないところを見ると、ほんのついさっき殻を脱ぎ捨てたばかりのようです。

この状態の虫たちには、赤ちゃんの様な何とも頼りなく儚げな独特の美しさがあるからでしょうか、思わず知らず今後の無事と繁栄を願わずにはいられません(実際には、成虫であって赤ちゃんではないので、余計なお世話と叱られてしまうかもしれませんが)。

26日夜の強烈な雷雨の後、8月27日の朝、白いキノコが弧を描くように並んで地上に出ていました。

そして、28日の朝にはほとんど消えていました。

雷と何か関係があったりするのでしょうか。

ところで、並んでいるキノコって可愛らしい、と感じてしまうのは私だけでしょうか。

2023-08-19

ヤマトタマムシのbodyがオニバス池に漂っていました。2体見ました。

ヤマトタマムシの成虫の季節もそろそろ終わりですね。

また来年、新たなタマムシたちと会えることを楽しみに待ちたいと思います。

オニバス池の熱帯スイレンの花にアジアイトトンボが止まっていました。

子供たちにはギンヤンマが圧倒的に人気でイトトンボには目もくれませんが、この種族もいっぱいいてくれています。

余り激しく動き回らないので、ゆっくり観察できて目の保養になります。

ポットNo.6の五郎くんの葉の上を、クロヤマアリがいっぱい歩きまわっていました。

普通は水上にあるオニバスの葉の上にアリはいません。でも、五郎くんと六郎くんは、葉っぱが混雑して重なり合って広がっていて、さらに、岸際の自然生えの株とも葉が重なり合っています。結果、葉が池の縁から陸続きになっているので、アリたちも渡って来られたわけです。

今のところ、明るい日向が大好きなクロヤマアリしか見ていませんが、他の種類のアリも渡ってくるのでしょうか。

コマツモムシもいっぱいいます。

この種族は小柄な体と地味な見た目なので探すのが大変ですが、オニバス池の常連さんなので必ず見つかります。

じっと水面を見ていてください。しばらくするとコマツモムシが浮かび上がってきて挨拶してくれることでしょう(たぶん・・・)。

ミゾカクシの花が咲いていました。

五裂する花冠の上に雄しべが立ち上がっているという、とても面白い形をした花です。

花期が長くて10月くらいまで咲いているはずですので、まだしばらく楽しめそうです。

2023-08-07

鋭い棘に囲まれたオニバスの玉座。

そこに鎮座ましますお方は池の主たるトノサマガエル。

守りを固めた高みから池の民を睥睨する様は、まさにお殿様。

2023-08-03

クマゼミのBodyがオニバスの葉に斜めに突き刺さっていました。

アニメ「未来少年コナン」のロケット小屋を思い出してしまいました。

ところで、このセミは自ら突っ込んだのでしょうか。いくらオニバスの葉が柔らかいとはいえ、セミが落ちてきただけで穴は開かないような気がします。

モンキアシナガヤセバエが、とあるクヌギの樹に集まっていました。

独特の見た目をした昆虫です。名前の通りハエ(アシナガヤセバエ科)の仲間ですが、ハエというよりアメンボの仲間のように見えます。

樹液の出ているクヌギの樹で見かける、という情報が多いですが、樹液が出ていればどのクヌギにもいる、というわけではないようです。カナブンとは違いますね、カナブンより身軽そうなのに。

令和5年7月

2023-07-27

シオカラトンボがオニバスの葉に登って羽化していました。

眼も含めて全体に白っぽい色をしていますが、羽化してからまだ間がないのでしょう。

腹部を見ると、先の方がちょっと太くなっていて、先端の爪が3本あるように見えますので、おそらくこの子はメスです。

バックヤードで栽培している二菜ちゃんの咲き終わった花にヤゴの抜け殻がついていました。

何トンボなのかわかりませんが、ここで育って無事に羽化していったということです。ヒメタニシくらいしかいないように見えますが、何を食べて成長していたのでしょう。

そして、上の記事のシオカラトンボもそうですけれど、オニバスのトゲが何の障害にもなっていないようです(むしろ、足がかりにちょうど良いくらいなのかも知れません)。

2023-07-21

ウスバカゲロウの仲間がオニバス池に浮いていました。

ということは、近くに蟻地獄がある、ということでしょうか。探してみなければ。

コモリグモが幼体を背負っていました。まだ、卵嚢も外れていません。おそらく、孵化したばかりなのでしょう。

子供たちが自立できるようになるまで背中に背負って面倒を見る姿に母の愛を見てしまいます。でも実際のところ何を思っているか、コモリグモ母さんに聞いてみたいところです。

2023-07-17

セスジスズメの成虫がバックヤードにいました。

美しいの一言ですね。

葉っぱにつかまって脱皮したセミの抜け殻につかまって脱皮したセミの抜け殻。

まさか、この2匹が一緒に脱皮したりはしていないと思うのですが、そのまさかだったら脱皮の最中はすごい絵になるでしょうね。

オニバス池のオニバスの葉の上には、かなりの確率でコモリグモがいます。

そのコモリグモが、大きなカマキリにかぶりついていました。

まさか、このクモがカマキリを狩ったとは思えないのですが、そのまさかだったらコモリグモ侮れません。

そもそもなぜ、カマキリが水上のオニバスの葉の上にいたのでしょう。まさかもう、ハリガネムシの成虫が寄生主のカマキリから出てきているのでしょうか。

オニバスの花の上に止まっているショウジョウトンボ。

猩々緋色と紫色がとても綺麗です。

タマムシの顔。

ツヤツヤの真黒な瞳が、とてもチャーミングです。

今年も、あちらこちらで姿を見かける季節になりました。

2023-07-08

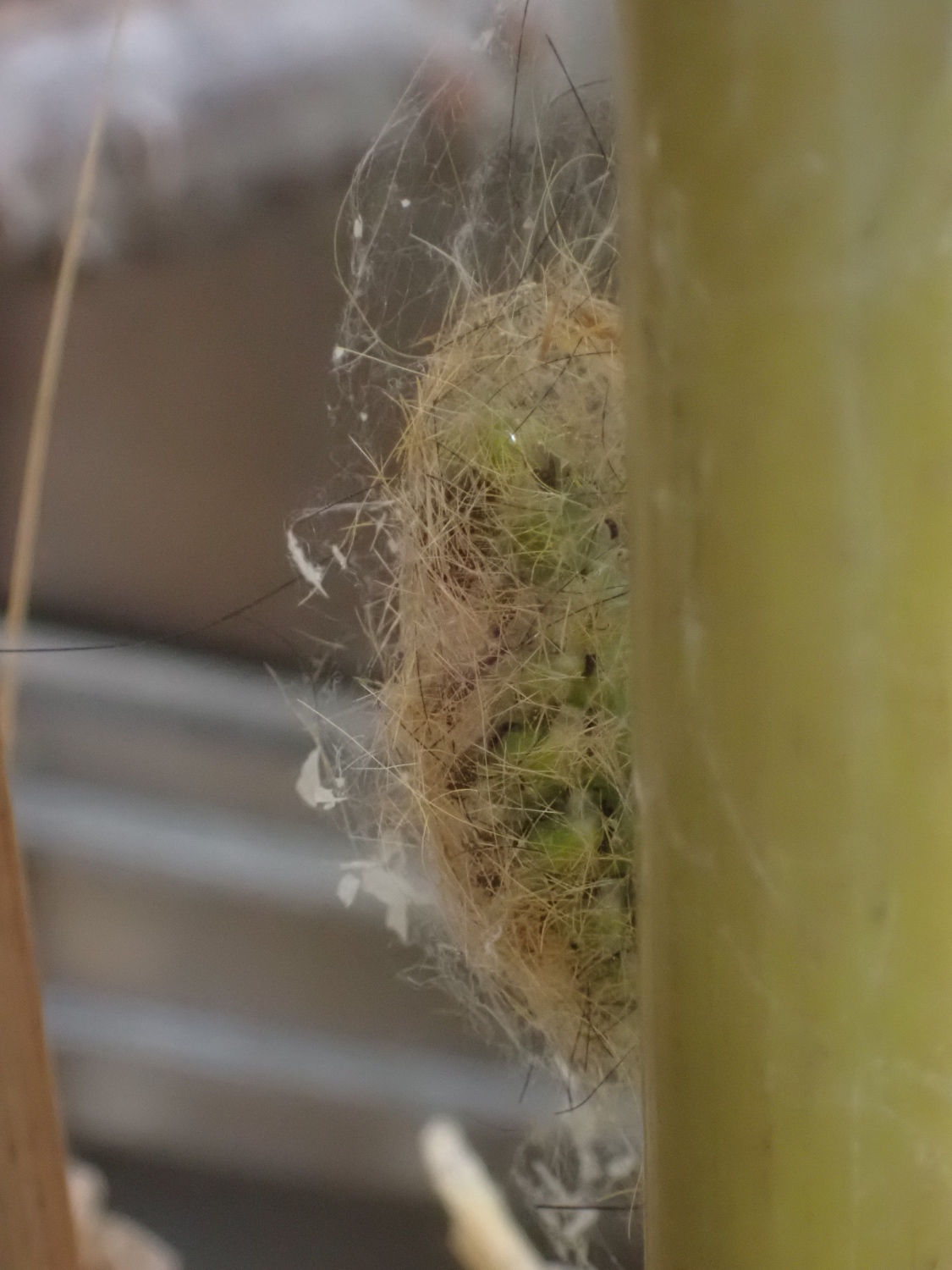

毛虫がウロウロしている、という情報をいただいたので見に行ってみるとそこにはせわしなく動き回るスギドクガの幼虫がいました。どうやら蛹化の場所を探していたようです。

しばらくしてから見にいくと竹竿に張り付いて動かなくなっていました。そして、夕方、糸を吐きながら頭だけ動かしていました。

翌日、スカスカしていて余り頑丈そうではない繭を作っていました。中身はまだ幼虫の色をしています。

さらに翌日、中身が濃い褐色になっていて、サナギへの変態完了です。

車の窓ガラスに、小さなハエトリグモ。

全身白っぽくて、脚は透明。6個の複眼は黒っぽいですが、正面を向いている大きな主眼は赤っぽい色をしています。

メスジロハエトリのメスでしょうか。

あまりに美しいのでずっと見ていたかったのですが、出かける用事があったので、車を降りていただいて横の樹に移っていただきました。

令和5年6月

2023-06-28

スズメガの幼虫の後ろ姿です。

何スズメなのかわかりませんが、緑色の体に赤い尾角がおしゃれです。

オニバス池のオニバスの葉の上に、変態が完了したばかりのアマガエルがいっぱいいました。まだ尻尾の残っているものもたくさんいます。

まだ小さくて頼りない感じですが、いっぱい食べて(特に、蚊を)立派なアマガエルになってもらいたいものです。

ヤゴが水面近くの壁際にいっぱい集まっていました。

一体何をしているのでしょう。

羽を収めている部分がかなり発達しているので、みなさん終齢幼虫だと思います。時々、水上に出てみたりしている個体もいます。とすると、羽化の準備でしょうか。

それにしても、こんなにたくさん集まっているのが不思議です。この場所が羽化に特に適した超人気スポットなのでしょうか。

2023-06-20

6月17日の雨の土曜日、プレーパークで大きな荷物を運ぶアリの行列があるよと教えていただきました。

早速見に行ってみると、ケアリの仲間がサナギの繭を運んでいるところでした。

繭の大きさから見て、運んでいたのは新女王になる子たちのものではないかと思います。

オニバス池でオニバスの五郎くんの葉の大きさを測っていたら、アズチグモがコンベックスに登ってきました。全身真っ白で顔に三角形のアイマスクをつけている特徴的な姿をした蜘蛛です。

綺麗な蜘蛛なので、写真を撮ろうとカメラを向けて近づくと、両椀を広げてこちらを見上げてきました。おそらく、威嚇しているのでしょう。

でも、アズチグモは普通花の近くにいる種族です。もしかしたら、水上に浮かぶオニバスの葉の上から助け出して欲しかったのかも知れませんね。そう思ってみると、幼な子が抱っこをせがんでいるかのようにも見えてしまいます。

私のズボンにヤゴの抜け殻。まるで、私の脚を登ってきて羽化したかのような自然な感じで引っ付いています。

もちろん、そんなことはあり得ないので、オニバス池で作業をしていた時に転移してきたのでしょう。

ところで、このアングルから見るとこのヤゴも何か訴えかけてきているように見えてしまいますが気のせいでしょうね。

2023-06-16

園内あちらこちらでネジバナが咲き始めていました。

写真の個体は梅見の丘でポツンと1株花をつけていた株です。於大公園には群生地もあります。可憐なピンクの花をこれからしばらく楽しませてもらえそうです。

ヤゴの抜け殻です。まだ、羽の部分が小さいので、次のステージのヤゴになったのだと思います。

今、オニバス池にはこういう抜け殻がいっぱい浮かんでいます。全部成虫になったらオニバス池がトンボだらけで凄いことになるでしょうね。

まれに、生きているヤゴも見かけます。

写真の個体は羽の格納部分がもうかなり大きいので、次は成虫になるかもしれません。

写真の個体は羽の格納部分がもうかなり大きいので、次は成虫になるかもしれません。

ところで、この個体は全身の形や顔つきからしてヤンマ科の1種でしょう。そして、ここ於大公園では、ヤンマといえばギンヤンマですのでこの子達はきっとギンヤンマでしょう。

バックヤードの熱帯スイレンを栽培しているバットの縁にナメクジがいました。

バットの中には藻が生えていてそれがお目当てだったのでしょう、見ている間に水の中に入っていってしまいました。

溺れてしまうのでは無いかと心配していたのですが、10分ほど他の作業をしてから見に戻ったら居なくなっていました。きっと、息が続く限り食べて満足して帰って行ったのでしょう。

こちらは無事ではすまなかったようです。

体長が15センチメートルほどもありそうなトビズムカデのBodyがオニバス池に浮いていました。別の場所にもう一体小ぶりなムカデのBodyも浮いていました。

なぜ池の中にあったのか、気になるところです。

ハリガネムシに寄生されて入水してしまうカマキリを思い出してしまいましたが、この季節にそれはないのでしょうね。

2023-06-13

チャタテムシの幼虫が石に張り付いていました(おそらく、クロミャクチャタテ)。

基本的にジッとしていますが、ちょっかいを出すと動き出します、集団で。

まるで、形の定まらない一つの生き物のようにみんな一緒にウニウニ動くので、人によっては気味悪がられます。

でもクロミャクチャタテの仲間は、動きが不気味、というだけで特に害のない種族の様です。食べている物も地衣類とかのようなので、その気にならないと認識することすらむずかしいでしょう。

オニバス池でオニバスの葉の大きさを測っていたら、葉の上に蜘蛛の巣の様なものがありました。

写真を撮ろうとカメラを近づけたら、中からコモリグモの仲間が飛び出してきました。

この水上コテージは、彼女のものだった様です。

2023-06-09

バックヤードの熱帯スイレンを育てているバットの中にホウネンエビがいました。

スイレンの用土にオニバス池の土を使っているので、混ざっていた卵が孵化していつの間にか成長していたのでしょう。すでに、卵を持った個体もいます。

スイレンの用土にオニバス池の土を使っているので、混ざっていた卵が孵化していつの間にか成長していたのでしょう。すでに、卵を持った個体もいます。

そのホウネンエビ、今、オニバス池では大発生しています。ちなみに、一昨年はたくさんいて、昨年は少なかったです。

ホウネンエビがよく発生する年は豊年になると言われていますが、ここ於大公園のオニバス池でも、ホウネンエビの多かった一昨年は花がたくさん咲き葉も大きくなりましたが、少なかった昨年は花も少なく葉もあまり大きくなりませんでした。

もしかすると、オニバスもホウネンエビと何か繋がりがあるのかもしれません。そうだとすると、今年は期待できちゃったりするかもしれませんね。

オニバス池の中の草をとっていたら、写真のような何かの幼虫が目の前を泳ぎ去っていきました。

映画「風の谷のナウシカ」に出てくる空を飛ぶ蟲たちのような動きで水中を縫うようにして泳ぎます。

いったいなんという虫なのでしょうか。ヘビトンボの仲間の幼虫?ガムシの仲間の幼虫??気になります。

しばらく前からタイサンボクの花が散り始めています。

その散った花被片が雨水を溜めていました。まるでおたまのようです。強度が足りないので実用的ではなさそうですが。

アジサイの花が咲いていました。青紫の部分です。

名古屋地方気象台によると今年の開花日は6月6日だそうです。

大きくて色の綺麗な萼片(この写真の場合は濃いピンクの部分)はもっと前から色づいていたので、とっくにアジサイの花は咲いていたと思い込んでいましたが、言われてみると開花したのはつい最近ですね。

2023-06-05

オニバス池でゴマダラチョウを見かけました。

幼虫で越冬する種族とのことなので、この個体はこの春羽化したのでしょう。羽がかなり傷ついているところを見ると、もう十分活躍したのではないでしょうか。

ゴマダラチョウは、幼虫が独特の形をしていて興味深い種です。機会があったら是非お目にかかりたいところです。

ちょっと前から、オニバス池にショウジョウトンボが来ています。

毎年シーズン中ずっといてくれる、オニバス池の常連さんです。今年も、あざやかな猩猩緋色をたっぷり楽しませてもらえそうです。

令和5年5月

2023-05-31

アミメアリが行進していました。

今年も、あの大行列が見られる季節になってきました。

ところで、写真のように、碁盤の目のようなコーナーが続く通路を歩くときには、彼女たちも名うてのレーサーたちのようにアウトインアウトのコース取りをするようです。最短最速を目指しているのでしょうか。

でも、どうやって最短を見極めているのでしょうか。春日三球・照代の三球さんじゃないですが、それを考えると一晩中眠れなくなってしまいそうです。

スプリンクラーの掃除をしていたら、ホソヘリカメムシの幼虫が足元に寄ってきました。

このカメムシ、幼虫時代の一時期アリにそっくりな見た目になります。歩き方も蟻っぽい様子です。

ちなみに、写真の個体はおそらく4齢幼虫で見た目の蟻っぽさが若干抜け始めてくる年頃です。でも、動きはまだまだアリっぽさ全開で、ほとんど止まることなく右に左に上に下にとずっと歩き続けています。

ところで、カメムシといえば強烈な匂いが有名ですが、このカメムシは臭いがないそうです。今度出会えたら、確認してみなければなりませんね。

別のスプリンクラーを掃除しようと近づいたら、アリグモが待っていてくれました。

こちらもアリにそっくりな動きと見た目で有名な種族です。しかも、一生を通じてです。

アリグモもホソヘリカメムシもアリに擬態している、ということなのでしょうが、なぜ擬態などということが起きてしまうのか、考え始めるとまたもや一晩中眠れなくなってしまいそうです。

ムクゲの葉にラミーカミキリがいました。

写真の角度から見ると、パンダみたいな模様が目を惹きます(正面から見ると普通のカミキリムシですが)。

2023-05-28

今年も、ホウネンエビが出てきました。

5月21日にオニバス池に水を入れ始めてから1週間ほどで出てきました。もうすでに大きな個体がいっぱいいます。

でも、まだ小さい個体もいて、尾の先の形と色味が大きいものとは異なっています(先が4本に分かれています、さらに小さい個体はそもそも分かれていないのか閉じているのか)。

でも、まだ小さい個体もいて、尾の先の形と色味が大きいものとは異なっています(先が4本に分かれています、さらに小さい個体はそもそも分かれていないのか閉じているのか)。

今年は、昨年より数が多いような気がします。今だけしか見られませんので、ご用とお急ぎで無い方は、ぜひご覧になっていってください。

2023-05-27

オニバス池に向かっていたら、オオヒラタシデムシが道を塞いでいました。

久しぶりに会えたので、写真を撮ろうとしゃがみ込んだら、向こうもこちらに気づいたのでしょうか落ち葉の下に隠れてしまいました。

せっかくなので写真だけでもと思い、落ち葉をどかしてみましたが、今度は逃げ出すことなくじっとしていてくれました。

おかげでしっかり撮影させていただけました。

アミガサハゴロモの幼虫でしょうか、それともまだ和名のないPochazia shantungensisでしょうか。この時期そこら中で見かけます。

孔雀の羽を彷彿とさせるお尻の飾りが人気の種族です。

でも、成虫になると焦茶色の地味な色味の、一見すると蛾のような姿になるので、途端に不人気になります。

中池のヒメガマが花を咲かせ始めました。

写真は、開花する前の雄花、花粉を出し始めた雄花、花粉を飛ばし終わった雄花、の三つの状態を写したものです。

ガマの仲間は上に雄花が塊まってつき、その下に雌花が塊まってついています。一つ一つの花はとても小さくて肉眼では区別できないほどですので、この花穂の中にはものすごい数の花が咲いていることになります。

最初の写真を見ると、雌花は一重ですが雄花の花穂は二重に包まれているようです。その後雌花が先に露出して、その後雄花が露出して開花して花粉を飛ばして散っていくようです。その間、雌花の方は若干色が変化して来るくらいで殆ど見た目が変わりません。種子になっても茶色くなる他はほとんどこのままの見た目で秋まで残ります。

雄花は他の植物と同じように短い間に咲いて散っていきますが、雌花は色以外、形や大きさがほとんど変わりません。こんな植物、他に無いんじゃ無いでしょうか。

2023-05-22

今年もしばらく前から大池で、アサザの花が咲いています。

花はそれほど大振りではありませんが、鮮やかな黄色が目を惹きます。午後には閉じてしまいますので、ご覧になるなら午前中にどうぞ。

ジガバチの仲間が狩りをしていました。

オニバス池と中池を結ぶ通路の途中に階段がありますが、その一番上の段のところで見つけました。その後、私の気配に警戒しながらも、階段の中頃まで引きずっていってツツジの植え込みの中に消えていきました。

狩人バチの仲間は、かなり長い距離を自分より明らかに重たい獲物を引きづって移動します。わが子の食料と住処を用意するために粉骨砕身している母の偉大さに感銘を受ける瞬間ですね。

オオシオカラトンボが、今年も薬草園の池に出てきました。

このトンボ、中池にもいますが、オニバス池ではあまりみないような気がします。

2023-05-17

ボウフラの抜け殻らしきものが、一郎くんたちを栽培しているバットの中にたくさん浮いていました。

キラキラ輝きながら水面直下を漂っている様子がとてもキレイでした。

ところで、この抜け殻の主はユスリカの仲間だと思うのですがいかがでしょう。

アオダイショウの若人がいました。

写真の通り、かなり白っぽい個体です。

白蛇とまでは言えないかもしれませんが、綺麗な個体でした。許される事なら、ずっとそばにいて欲しいくらいです。

オニバス池のポットの中にスミレがいました。

おそらくヒメスミレだと思うのですが、もうじき水没してしまします。残念です。

2023-05-13

アミミドロの仲間です。

バックヤードのオニバスたちを入れているバットの中で絶賛繁茂中です。

肉眼でもわかるくらい大きな網目構造を作っています。5角形や6角形が多いですがなかに7角形の部分もあります。この多角形の1片が1個の細胞から成っているそうです。結構大きな細胞で生きる生物です。触った感じ、あまりヌルヌルすることもありません。扱いやすいですね。

ということで見ている分には面白い生物です。が、増える速さが生半ではありません。戦うことになったりしたら恐ろしい相手になるのではないでしょうか。

蜘蛛の子が団居って(まどって)いました。

息を吹きかけるなどしてちょっかいを掛けると慌てて四方八方に逃げ出すもののすぐにまた戻ってきて団居を形成する様子がとっても可愛いですね。

これだけ愛らしい仕草を見せられてしまうと、普段は蜘蛛が苦手な人でも、団居の最中の子グモは嫌いじゃなかったりするのではないでしょうか。

2023-05-06

オニグルミの果実が大きくなってきています。

赤い雌蕊がまだ残っていますが、子房の部分は確実に大きくなってきています。秋が楽しみですね。

今年も、マンネンタケが出てきました。

面白い形のキノコですので、探してみるのも楽しいかも知れません。

2023-05-04

オニバス池のほとりでミヤマイボタの花が咲いています。

ちょっと奥まった所にいて気づきにくいですが、白くて小さな花がとてもかわいいらしい様子です。

カワウが大池にかかる橋のすぐ近く、ほんの1メートルほどの距離まできて魚を取っていました。

この日は連休中で、人出が多く橋の上にも大勢の人がいましたが、そんな事はお構いなしといった様子でした。

時々、物怖じしない個体がいますね、カワウには。

令和5年4月

2023-04-29

リキュウバイの果実がしっかりできてきています。

綺麗な白い花の後は、綺麗な緑の果実で楽しませてくれています。

オニバス池の外のバットを掃除したら、ヤゴが出てきました。

掃除の後バットに戻ってもらいましたが、無事羽化してくれますでしょうか。

掃除の後バットに戻ってもらいましたが、無事羽化してくれますでしょうか。

キバラケンモンのBodyを見かけました。

羽を閉じていると表から見ても裏から見ても白黒模様で独特の美しさを見せてくれています。

羽を閉じていると表から見ても裏から見ても白黒模様で独特の美しさを見せてくれています。

ところで、これらの写真だけだと、名前にある黄腹の黄色がどこにあるのかと思ってしまいますが、羽を広げると腹部の背面に黄色が見えてきます。ということは、羽を広げた時にしか見せてもらえない色ということなのでしょう。飛ぶ時は当たり前として、それ以外にもそんな機会があるのでしょうか。

2023-04-25

ツルウメモドキの花が咲いています。

大きさは6ミリメートルほどと小さく、色も緑色で全体に地味なので、ほとんど誰にも気づかれずにひっそりと咲いています。

ニシキギの花も咲いています。

こちらも大きさ6ミリメートルほどの小さな花です。

4枚の花弁に4本の雄蕊が綺麗な対象形に並んでいて、全体に角のない形がとても可愛い花です。が、色が地味なこともあってか、こちらもほとんど誰にも気づかれていないようです。

マユミの花も咲いています。

花の大きさは前2種と同様6ミリメートルほどです。

そして、やはり前2種同様咲いていることに気づかれることはほとんど無いようです。蕊が赤くて前2種よりは派手ですが。

花の形はニシキギ同様4枚の花弁と4本の雄蕊が対象形に並んでいますが、ニシキギとは異なり角張った形をしています。これはこれで可愛らしいですね。

ところで、お気づきの方もございますでしょうが、この3種はニシキギ科の仲間です。ニシキギ科の樹木はみなさん花が小さくて目立ちません。でも、赤系のキレイな実はとても目立ちます。実が熟す秋から冬を今から楽しみにしつつ、今は地味な花を愛でてみるのはいかがでしょう。

白地に焦げ茶の縞縞模様の蜘蛛を見かけました。

大きく丸いお腹と網の雰囲気からヒメグモの仲間だと思うのですが、手元の図鑑では見つけられませんでした。

せめて名前だけでも知りたいところです。

2023-04-20

サクラ ウコン(鬱金)の花がまだ残っていました。

この桜、花が黄色い鬱金色であることでファンの多い品種です。が、盛りを過ぎて時間が経つとピンク色、いわゆる桜色になるようです。

あえての黄色を止める理由が気になるところです。桜色に対して、我々にはわからない、何か執着のようなものがあるのでしょうか。

こちらは、サクラ ギョイコウ(御衣黄)です。

この桜は、花が緑色をしていることでファンの多い品種です。が、盛りを過ぎて時間が経つとピンクの筋が入ります。

こちらもウコンほどではないものの、桜色に対してなにか思うところがあるのかもしれません。

とあるソメイヨシノに花が咲いていました。

すでに、実ができつつある中での開花です。しかも、ソメイヨシノにしては通常より白っぽいような気がします。

他にも花をつけている桜があるかもしれません。二番花を求めてのお花見行脚も面白いかもしれませんね。

滝の下の橋の欄干に大量の羽蟻がいるとの連絡を受けて見にいってきました。

アリの種類は、ヨツボシオオアリでした。腹部背面の4つの黄斑が特徴的です。

アリの種類は、ヨツボシオオアリでした。腹部背面の4つの黄斑が特徴的です。

そのヨツボシオオアリの新女王とオスたちが結婚飛行に飛び立つために出てきたところに遭遇したようです。

このアリは、樹上性のアリで幹の腐朽部や枯れ枝の中などに営巣するといわれていて、地表面を歩き回ることは基本的にはない種族のようです。私はこれまで一度も見たことがありませんでした。今回のように見つけやすいところに出てきてくれたのは、ある意味、僥倖と言えるのではないでしょうか。

オニバス池の外のバットのオニバス用ポットに刺してある木の枝(トンボの羽化用に立ててあります)にヤゴの抜け殻がついていました。

昨年何匹か放り込んでおいたものが無事冬越しに成功したようです。良かったですね。

ところで、トンボの種類はギンヤンマでしょうか。

2023-04-18

クワトゲエダシャクの幼虫を見かけました。ミヤマイボタの樹の上で頭を抱え込むようにして丸まっていました(カワイイ)。

昨年の2月19日に、この種属かオカモトトゲエダシャクのどちらかと思しき成虫を下蛭藻池の南側の通路で見かけています(絶滅危惧種「オニバス」の保護活動について(令和3年10月-3月)/東浦町のページの閑話2022-02-19の記事参照)。幼虫がいたということは、あの時の蛾はクワトゲエダシャクだったのでしょうか。

ちなみに、クワトゲエダシャクは数が少なく、地域によっては絶滅が危惧されているような種族(準絶滅危惧種)のようです。そんな珍しい種族がここ於大公園にはまだいてくれるようです。

ところで、数が多いので普通種扱いされがちなオカモトトゲエダシャクは、於大公園にもいるのでしょうか。まだお会いしたことがないので、いるのならいつかお目にかかりたいところです。

今年の初アオダイショウ。

冬眠からお目覚めになられたようです。写真を撮らせてもらった後、一歩引いたらサッと逃げていってしまいました。いつもながら、つれないですね。

2023-04-14

中池のサギゴケが見頃を迎えています。

ヘビイチゴも隣でかわいい花を咲かせています。サギゴケ自体、紫の中に橙色を持っていて目を惹く配色をしていますが、明るい黄色と一緒になるとさらに華やかになります。

ヘビイチゴも隣でかわいい花を咲かせています。サギゴケ自体、紫の中に橙色を持っていて目を惹く配色をしていますが、明るい黄色と一緒になるとさらに華やかになります。

とある看板と樹木の間にギンメッキゴミグモがいました。

例によって、網の上で天を仰ぎながら何かを待っています。

アシダカグモが出てきていました。長さ計測ソフトで測ってみたら、左右の第2脚の脚先の間隔が10センチメートルありました。立派な個体ですね。

私は、昨年は一度も見かけませんでした。今年は、一昨年同様ちょくちょく顔を見せてくれると嬉しいのですが。

2023-04-12

園内某所でカキドオシがきれいな花を咲かせています。

薬草園の池でギンヤンマのヤゴの抜け殻を見つけました。

越冬が終わって羽化が始まったようです。が、成虫の姿は近くでは見られません。どこに行ってしまっているのでしょうか。

2023-04-08

バックヤードでヒメスミレが花を咲かせていました。昨年園内で採取したタネを蒔いておいたものです。

他にも、コスミレ、スミレ、ノジスミレ、ニオイタチツボスミレのタネも蒔いておいたのですが、花が咲くところまで成長したのはヒメスミレだけでした、今年は。一応芽は出ているので、来年は可愛い花を見せてくれるかも知れません。

他にも、コスミレ、スミレ、ノジスミレ、ニオイタチツボスミレのタネも蒔いておいたのですが、花が咲くところまで成長したのはヒメスミレだけでした、今年は。一応芽は出ているので、来年は可愛い花を見せてくれるかも知れません。

バックヤードではヒメチーが遅がけの開放花を咲かせていますが、外の世界では、コスミレやニオイタチツボスミレが早くも閉鎖花をつけています。

そして、写真の中央で上向きに立ち上がっている果実は今にも炸裂しそうな雰囲気です。

園内を移動中ふと気づくと、私の前をビロードサシガメが歩いていました。

うっかり追い越してしまうところでしたが、お互い目があってしまったのでこの機会にご挨拶させていただいて写真を撮らせてもらいました。

背中に畳まれた前翅が、その名の通り見事なベルベット感を醸し出しています。思わず頬擦りしたくなりましたが、初対面でそんな不躾なこともできませんのでグッと堪えました(それに、そんなことをすれば間違いなく刺されてしまうでしょうから危険ですし)。

2023-04-01

オニバス池周辺のヒメスミレ。

もう花の盛りを過ぎて少し白んできています。今年は昨年よりも早めの開花でした。そして、その分終わりも早そうです。

2枚の古い葉の真ん中から新しい葉が1本まっすぐ立ち上がります。まるでダチョウか何かのような形が面白いシダの仲間です。しかも群生しているので、ますますダチョウの群れのように見えてきます。

ちなみに、この後、先端は左右に広がって葉っぱらしい形になっていきます。

ちなみに、この後、先端は左右に広がって葉っぱらしい形になっていきます。

アケビの花が満開を少し過ぎていました。いつみても面白い形をしています。

ちなみに、写真は五葉木通のものですが、三つ葉木通の花も見られます。さらに、隣のムベも花を咲かせ始めました。

薬草園のてっぺんの東屋の横にいます。

そのアケビたち、若葉も出始めています。

まだ、閉じている5枚の葉の形がシザーハンズの手のように見えなくもないような気がしませんでしょうか。

ミツバアケビの若葉は特殊なフォークのような。あるいは、妖怪人間ベムでしょうか。

ミツバアケビの若葉は特殊なフォークのような。あるいは、妖怪人間ベムでしょうか。

オオフタモンウバタマコメツキを見かけました。

スミレ探勝ツアー最終日(おかげさまで好評のうちに最終日を迎えられましたことを厚く御礼申し上げます)、ヒメスミレを見るためにマレットゴルフ9番ホールを歩いていたら、参加者の方が見つけてくださいました。

3センチメートルほどの大きな虫がよたよたと地面を歩いていました。このところの陽気に誘われて出てはきたものの、まだ目が覚めきっていなかったので足を踏み外して地面に落っこちてしまった、といった風情でしょうか。

第2駐車場入り口付近のコンクリートの縁石の際、桜の花びらを敷き詰めてパンジーが花を咲かせていました。

桜色の中に浮かび上がる菫色、とてもきれいです。

この記事に関するお問い合わせ先

公園緑地課 公園緑地係

〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地

電話番号:0562-83-3111

ファックス:0562-84-6422

公園緑地課 公園緑地係へメールを送信

更新日:2024年03月27日