絶滅危惧種「オニバス」の保護活動について(令和3年10月-3月)

未来へ残そう!飛山池のオニバス

日本産オニバスは、「レッドデータブックあいち2015」で絶滅危惧1.A類(ごく近い将来における絶滅の危険性が極めて高い種)、国のレッドデータブックでも絶滅危惧2.類(絶滅の危険が増大している種)とランク付けされるなど、愛知県だけでなく全国的に自生地が激減し絶滅が危惧されています。

愛知県では、以前は各地で野生種と栽培種の生存が確認されていましたが、近年では減少しています。東浦町では於大公園による保全活動の成果もあり、2014年に飛山池でオニバスの生育を確認しました。

2012年にはオニバスの生息記録が残る名古屋城の外堀で生育が確認されるなど、愛知県内では少しずつではありますが回復に向かっています。今後も東浦町は、於大公園内での生息域外保全や小学校等との連携により、オニバスの保全活動を進めていきます。

オニバス池は於大公園沿道北方面に位置し、370平方メートル、外周75.6メートルの池です。

オニバス 2021

絶滅危惧種「オニバス」の保護活動について(令和3年8-9月)

絶滅危惧種「オニバス」の保護活動について(令和3年6-7月)

絶滅危惧種「オニバス」の保護活動について(令和3年4-5月)

令和3年 日々の様子

上の名前をクリックするとそれぞれの株の日々の様子を写した写真のページにジャンプします。

令和4年3月25日

閑話2022-03-25

大池のアサザが新葉を出していました。

今年もアカミミガメやコイやザリガニの攻撃に耐えて生き残ってもらいたいものです。

下蛭藻池の南側のカンヒザクラが若葉を出していました。

濃いピンクの花と黄色に近い淡い赤色の葉のコントラストが綺麗です。

花は散り始めていますので、今だけの一瞬のお楽しみです。ご興味おありの方はお早めに。

マンサクの短い錦糸卵のような花弁が無くなっていました。花は終わりです。

でも、残った萼があまり小さくなく色が派手なので、これはこれで花のように見えます。

ギンメッキゴミグモがいました。個人的に大好きな蜘蛛なのでこの機会に紹介させていただきました。

この蜘蛛、頭を上にして網に止まっています。垂直に円網を張る種類は基本的に頭を下にするようですが、この蜘蛛とギンナガゴミグモの2種類は上を見ているそうです。

獲物を待つ間、地ではなく天を見ているわけですが、その間何を思っているのか聞いてみたいところです。

令和3年3月23日

閑話2022-03-23

モミジがたくさん並んで発芽していました。

円形に土が掘り起こされたようになっているところの縁に沿って出ています。

耕されたようになっていることと、この発芽率の高さには何か関係があるのでしょうか。

小ぶりのアサリくらいの大きさの貝殻が中池にありました。色形はドブガイのように見えます。

昨年の12月23日に大きなドブガイを見つけた際に「小さい個体を見ない」と書きましたが有ったかもしれません。

もし、この貝がドブガイのこどもなら中池で繁殖している可能性が高まってきました。今年は、ドブガイにも注目して池の観察をしてみる必要がありそうです。

令和4年3月16日

閑話2022-03-16

温帯スイレンの葉が出てきました。薬草園の池にいます。

去年は今ひとつ花数が少なかったですが、今年はどうなりますか。

シダレヤナギが芽吹いていました。下蛭藻池の周りにいます。

となりのカンヒザクラが今ちょうど花を咲かせていて、新緑の緑と濃いピンクの花色の対照の妙でさらに綺麗です。

アケビの花芽が出てきました。

ムベの花芽も出てきました。アケビ科に属し果実のよく似たこの2つの種族、実になる前の花や花芽は似ていません。

今年もヒサカキの花が咲き始めました。2、3日前から匂っています。

一応、ここ東浦町では普通に漂ってくる春の匂いですね。

コスミレの開放花が見頃を迎えています。この株は花数も多く見事な姿形を見せています。

スミレ属の花期はサクラ属同様今からです。そして、各個体の開花期間はあまり長くありません。今年もこの季節だけのお楽しみです。しっかり堪能させていただこうと思っています。

令和4年3月10日

閑話2022-03-10

於大公園内でもウグイスが囀り始めています。

今はまだ寝起きのような頼りない感じですが、今年もたっぷり聴かせてくれることでしょう。

このはな舘前の石像の前に水盆があります。そして、その中にクリスマスローズを中心にたくさんの花々。

なかなか綺麗ですね。ちなみに、この花たちは於大公園で咲いていたものだそうです。

ヒメスミレが若葉を出していました。

この後、花芽も出てくることでしょう。待ち遠しいですね。

株の数は多いので花が咲いたらそれなりに見応えがあるのではないでしょうか。

場所はオニバス池の東屋の前です。

2月19日の閑話で紹介したアシナガバチは、セグロアシナガバチでした。

そして、お亡くなりになっていました。厳しいですね。

アシナガバチの巣が落ちていました。

去年利用されていたものが劣化して崩壊したものです。

材料は蜂が削った木の皮と蜂の唾液、ということは土に混ぜたら土壌改良剤になるのでは?

ということで、オニバスの栽培ポットに混ぜてみようと思っています。

中池の土を掘り出していたら、ドジョウのBodyが出てきました。

水がなくなって乾いてしまったようです。こちらも厳しいですね。

ただ、死んでいたのは1匹だけで、確保できたドジョウのほとんどは生きていました。

ミミズもいました。ピンク色の綺麗なミミズです。

ところで、ドジョウとミミズは一緒に休眠できるんですね。かたや水中の生き物、かたや土中の生き物なのに。

湿った泥、というのが肝なのでしょうか。

令和4年2月19日

閑話2022-02-19

アシナガバチがセンペルセコイアの下に転がっていました。

死んではいません。触ると動きます。どうやら、冬眠中だった樹皮の隙間から落っこちてしまったようです。このままにしておくと誰かが踏んづけて、踏んだ方も踏まれた方も大惨事になるかもしれません。

ということで、写真を撮った後、樹の根元に移動させました。無事春を迎えられるのか気になるところです。

クワトゲエダシャクもしくはオカモトトゲエダシャクが道の真ん中にじっとしていました。

どちらもサナギで冬を越して今頃羽化する種族のようです。止まっているときの羽のたたみ方が普通ではない蛾です。

私が見つけた2月19日はまだ寒さが厳しい日でしたが、着実に春が来ていることを教えてくれているようです。

トイレの壁に虫の巣のようなものが二つ、取り除いて欲しいとのこと。早速取ってきました。

二つの塊がしっかり張り付いていましたが、どちらも穴が開いていて中の住人はとっくに出て行った後でした。

ある種の狩人バチ(アメリカジガバチのような)の巣でした。大きな穴が一つと小さい穴が二つ。

中には小さいカプセルがいっぱい。どうやら巣を作った主人の子は1匹だけ羽化して、他は皆寄生蜂に使われてしまったようです。

もう一つの巣は大きい穴がいっぱい。

中身は大きなカプセルが一つずつ。こちらはほとんどの子が無事羽化できたようです。

令和4年2月17日

閑話 2022-02-17

ウメの花がなかなか開いてきません。まだまだ寒い日が続いているからでしょうか。

でも、蕾に花の色が見えてきています。気温が上がったら一気に咲きそうな感じですね。

樹木についている名札の裏にネコハエトリがいました。じっとして動きません。まだ、休眠中なのでしょう。

このはな舘の中でチャスジハエトリを見かけました。こちらはじっとしていませんでした。おとなしくして寝ていなくても良いのでしょうね。

令和4年2月8日

閑話 2022-02-08

薬草園のマンサクの花が咲き始めました。

まだ、僅かですがあの帯状の変わった花びらがぐるぐる巻きをほどき始めています。

フクジュソウはちょっと前から咲き始めています。

蕾がいっぱい顔を出していますから、まだしばらく楽しめそうです。ちなみに場所は、待合小屋の前の花壇です。

ツチイナゴがいました。

このバッタは成虫で冬を越す種類のようです。でも、冬眠をするわけではなく、なるべく暖かいところを見つけてゆっくり生きているそうです。見つけた場所はオニバス池です。

今日は作業員の方が落ち葉を集めて片付けていましたが、もしかして追い出されてしまった?

トックリバチの巣です。

1輪車のホイールについています。この時期に口が空いています。ということは、すでに巣立った後かもしくは作りかけで放棄されたものでしょう。

令和4年1月22日

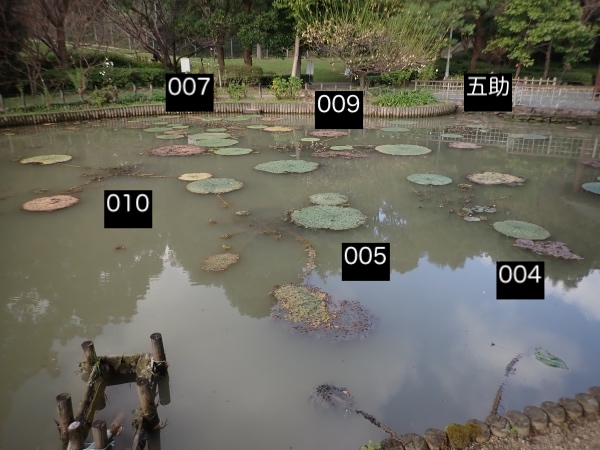

オニバス池

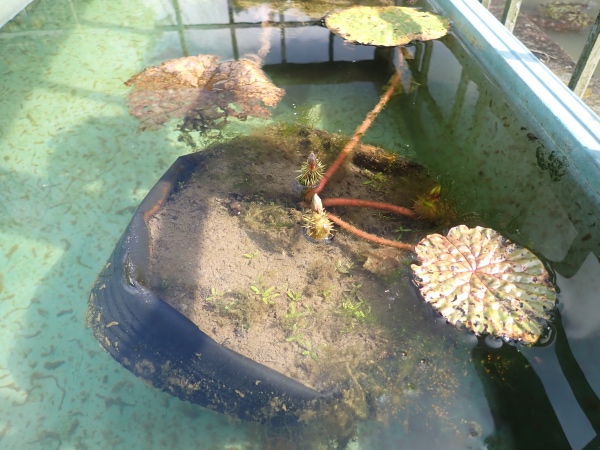

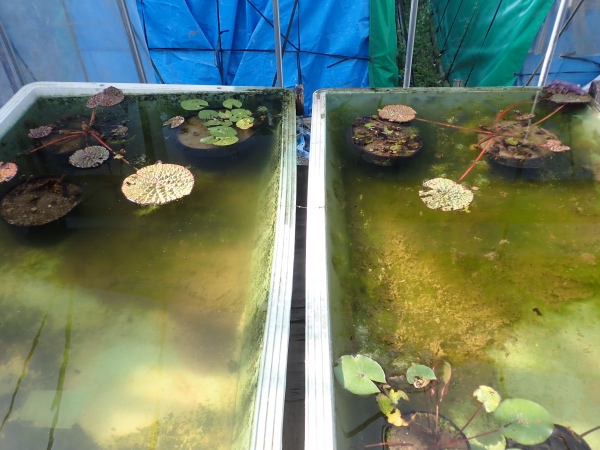

1月21日、オニバス池の大きいポット6杯と小さいポット5杯の全てに土を戻し終わりました。

早く水を入れてオニバスを植えたくなりますね。

閑話 2022-01-22

フサアカシア(ミモザ)の花芽が膨らんできました。

白味のかかった緑の葉と黄味のかかった緑の花芽の対象が美しいです。

このはな館北側の薬草園の池の横にいます。

薬草園にシモバシラがいます。22日の朝、冬枯れの茎に氷の結晶が出来ていました。冷え込みの厳しい朝の於大公園のお楽しみの一つです。

ちなみに、この日は大池も凍っていました。

令和4年1月14日

オニバス池

雪をかぶったオニバス池。

先日から続けている土を戻す作業は、昨日までに大きいポットを3つ、小さいポットも3つ終了しました。

経過観察中のバットの淵にも雪が乗っかっていました。中の水はシャーベットになっています。

閑話 2022-01-14

1月6日にも雪が降りました。今冬は雪がよく降りますね。

1月14日、雪にまみれたソシンロウバイ。

大池の周りも雪景色。

下蛭藻池のステージの前、午後になっても土の上だけ雪が残っていました。

カンハタケゴケでしょうか。中池にいます。

このコケ、水の引いた田んぼのようなところに秋から冬の間だけ生育するそうです。今の中池は水を抜いているので、生育環境として充分条件を満たしているのでしょう。

ただ、水を抜いたのは数年ぶりなので、この苔の出現も少なくとも数年ぶりのはずです。今までどこにいたのでしょうか。

令和4年1月5日

オニバス池

オニバス池のポットに土を戻し始めました。

鶏糞とか腐葉土などを混ぜ込みながら昨年の12月に掘り出した土を戻しました。

1つ目、大きいポットNo.1。

2つ目、小さいポットa。

とりあえず本日はここまで。

閑話 2022-01-05

大池の水面の一部が凍っていました。落ち葉が閉じ込められています。

中池も凍っていました。こちらは水が少ないせいか、水面は全て凍っていました。

オニバス池の外に置いてあるバットも全面に氷が張っていました。

中池の外に積んである泥の山も凍っていました。

令和3年12月23日

閑話 2021-12-23

大楠のしめ縄が新しいものに交換されました。写真は作業中の様子です。作業員の方達と比べるとこのクスノキがいかに大きいかということがわかると思います。

完成です。

今、中池の泥を掘り上げています。その掘り上げた跡にコサギが来て何やら獲物を探しています。

そもそも泥を掘り上げているのは、10〜15センチメートルほど堆積した柔らかい泥を取り除くことで池の底を歩きやすい硬い地面にすると同時に、泥の層の上の浅かった水深を深くするためです。そうすることで、サギやカワセミのような鳥が来やすくなるのではないかと期待しています。

水深はまだ浅いままですが、すでにコサギの出現頻度は上がっているように見えます。本格的に水を入れたらどうなるのか楽しみです。そして、鳥の出現頻度が増せば、異常に多かったザリガニが減って、代わりにこれまでほとんど見られなかった水生植物たちが生育できるようになるかもしれません。

どうなるのか非常に興味深いので、今後も観察を続けたいと思います。

その中池を掘っている時に見つけました。

ドブガイでしょうか。15センチメートルほどあります。デカイ、です。これまで、殻を2つ掘り起こしていましたが、生きている個体は初めてです。

ところで、小さい貝を全く見かけません。不思議ですね。

ケラです。

こちらも中池を掘っていたら泥の中から出てきました。写真の個体の他にもう1匹いました。

水を抜いたばかりの泥地、ケラの得意とする環境だったのでしょう。

スカル(skull)?

虫食いの落ち葉、骸骨に見えてしまいました。一度その中に骸骨を見てしまうと、それ以外のものに見えなくなってしまうということがあります。皆さんはいかがでしょう。

令和3年12月11日

オニバス池

12月10日、オニバス池のポットの土を出しました。

今日は大きいの二つと小さいの一つ。

12月11日、今日は大きいの二つと小さいの一つ。

とりあえず土を出す作業は終了しました。そして、年が明けたら戻します。肥料などを追加しながら。

掘り起こした時に出てきたオニバスの根の残骸。

写真では分かりにくいですが、結構太い根が無数に土中に潜り込んでいます。掘り起こさずに置いたら結構いい土壌環境ができてくるんじゃないかしら、と思ってしまいました。

004の地表に残った残骸です。

漫画「ワンパンマン」に出てきたメルザルガルドのように見えるのは私だけでしょうか。

令和3年12月9日

オニバス池

オニバス池のポットの中の土を一旦外に出しています。

今日は、大きいの二つと小さいの三つ。

閑話 2021-12-09

ヒメスミレが開放花を咲かせていました。一輪だけ。

オニバス池のステージみたいになっているところの縁です。変な陽気に誘われて、狂い咲いてしまったのでしょう。

令和3年11月25日

オニバスたち

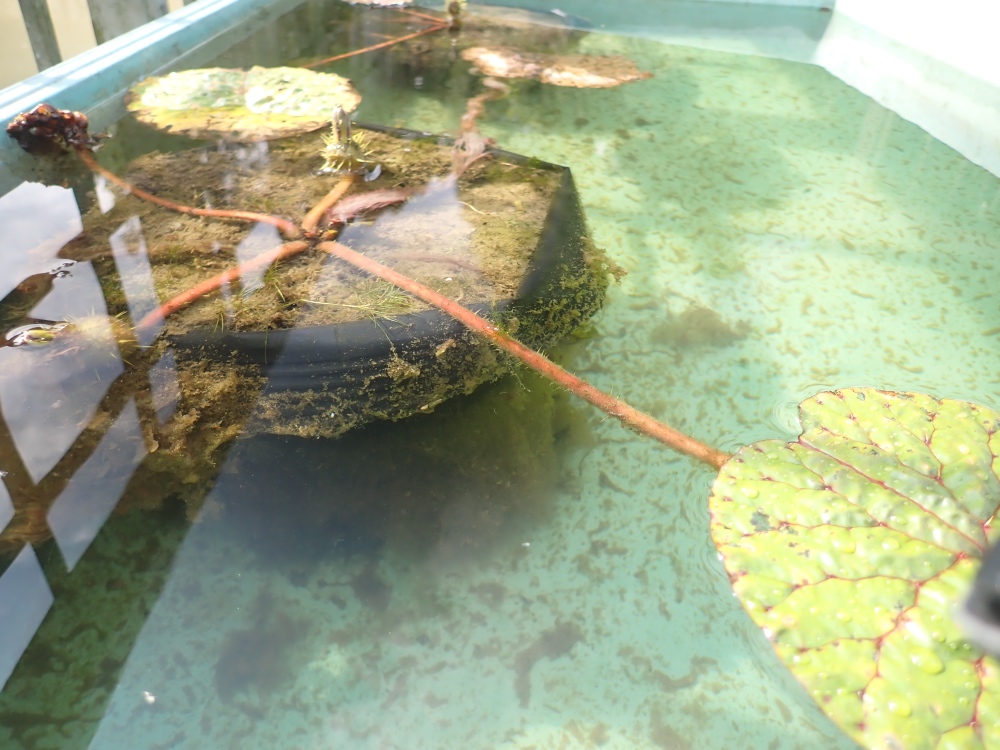

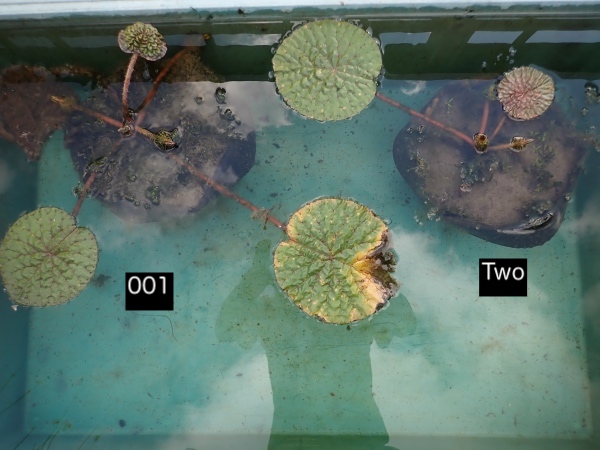

熱帯スイレンのムカゴ苗です。

1株だけ土の入ったポリポットに植えてバックヤードのハウスにいます。ここ、東浦町の於大公園の冬を越せるかどうか確認したいと思い置いてみています。

ちなみにこのポリポットはオニバスの六助がいたものです。そして、六助の残した種も埋まっています。来春、どちらも元気に芽を出してくれると嬉しいですね。

ヒメタニシです。

バックヤードで熱帯スイレンを入れているバットに入ってもらっています。この環境で冬を越せるのか確認したいと思い、入ってもらいました。

9月29日に退避させた熱帯スイレンを冬越しのために土から出して洗っていたら、ヤゴが出てきました。

で、バックヤードの熱帯スイレンのバットに入ってもらいました。冬の間どうなるのか確認したいと思います。

令和3年11月20日

閑話 2021-11-20

今年は中池の水を抜いてみています。水が干上がって地面が出てきたら、早速歩き回るものたちがいました。

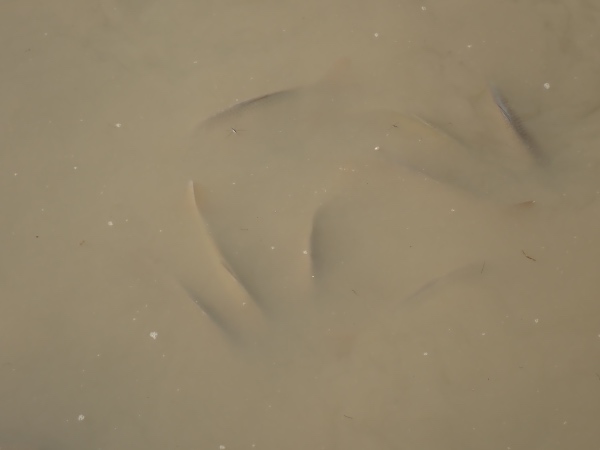

一つは4本指の大きな生き物、サギでしょうか。

もう一つは写真の上の方に見える穴、ネコでしょうか。

そして足跡ではありませんが、木道の足の横に大きな穴、だれ?

オニバス池のほとりにいるトゲナシテリハノバラの実。

誰かがかじっています。

近くにリンゴケンモンの幼虫がいました。バラの実の近くにバラ科のリンゴの名を冠する毛虫。かじっていたのは・・・。

コスモスの種です。

アメリカセンダングサのように服に刺さってひっついています。ひっつき虫です。

今まで知りませんでした。ただ、ひっつき力は弱いです。そのせいでしょうか、コスモスがセンダングサのようにそこら中で繁茂していないのは。それとも単純に種子の発芽力の違いでしょうか。

ネコハエトリのメス。天を仰いでいます。

我々ヒトも時々天を仰ぐことがありますが、ハエトリグモも天を仰げる種族です。

天を仰いで彼女は何を思っていたのでしょう。

令和3年11月5日

オニバスたち

10月29日、五助の亡骸です。

乾いているため、何かの残骸感がしっかり見て取れます。

11月5日、Twoのポリポット。水の中だったので、亡骸も残っていません。

でも、種子はポリポットの中に残っています。これ、このまま置いておいたらどうなるんだろう、来春オニバスの芽が出てくるんだろうか、と考え始めています。

閑話 2021-11-05

大池のコイがひしめき合っていました。

誰かが食料を投げ入れているわけでもなく、水面に何かが浮いているわけでもないのにたくさんのコイが口をパクパクさせながら蠢いていました。

何事だったのでしょう。

11月3日、中池のすぐ下の水たまりにエビがいっぱいいました。

翌日4日にはほとんどいなくなっていました。

誰に取られたのでしょうか。鳥?お子たち?

今、於大の大楠周辺でツワブキの花が咲いています。鮮やかな黄色がとてもきれいです。

冬を前に、カツラの葉が大量に落ち始めています。例の香りもしっかり匂っています。

令和3年10月23日

閑話 2021-10-23

10月20日、中池から薬草園にかけてルリタテハが飛び回っていました。このところ、よく見かけます。

10月22日、001が種子を放出していました。

もう少ししたら、ポリポットの土ごと四郎くんのポットに入れてあげようと思っています。

10月23日、バックヤードにいるアジサイが花をつけていました。形が整っていませんが、こんな時期の開花なので仕方がないでしょう。

ヒョウモンチョウもよく見かけます。写真の個体は、ツマグロヒョウモンのオス?

令和3年10月19日

閑話 2021-10-19

薬草園で雄のジョウビタキの声を聞き、姿を見ました。今シーズンもようこそお帰りなさい、ですね。

オニバス池の水位がさらに下がって、10月16日に獲り切れなかった小さい魚も背中が見えていました。

網で掬えるサイズの魚をすくいました。フナが5匹と細長い魚が1匹。

細長い魚は、上顎が長く、ヒゲのようなものがあります。

尾びれが大きく切れ込んでいます。ニゴイでしょうか。

ハゼの仲間もいました。泥の中でウゴウゴしていました。4匹捕獲しましたが、小さいので見落としているはずです。探せばもっと見つかるでしょう。

エビもいました。こちらも泥の中でウゴウゴしていました。そして、こちらはハゼよりもっといっぱいいました。

オニバス池の底に何かが移動した跡がありました。真ん中が平らに均されてその脇に穴が並んでいます。カメでしょうか。

幅は、およそ指2本分です。子亀でしょうか。

こちらの足跡はネコでしょう。

この場所で行き惑っていたようです。魚は見えるもののズブズブの泥に入るのはためらわれた、ということでしょうか。

所々残っている水溜りにハリガネムシです。

うにうに動いています。

このまま水がなくなったら死んでいくのでしょう。でも、来期に向けて卵はたっぷり残しているのでしょうね。そうして、また来年の夏には多くの入水カマキリを見ることになるのでしょう。

オニバス池のフジバカマにアサギマダラが来ていました。1頭だけでした。

バラ園の横のフジバカマにもアサギマダラが来ていました。こちらは4頭見かけました。

だんだん調子が出てきた?

令和3年10月16日

閑話 2021-10-16

ボクトウガの幼虫。

体を左右にくねらせながら素早く動き回る様子が太短いムカデを思わせます。この虫、樹に穴を開けて中に潜み、近づいてきた虫を捕まえて食べる肉食性の芋虫だそうです。肉食の芋虫もいるんですねぇ。いてもおかしくありませんが。

オニバス池のコイ。

水位がさらに下がって背中が見えています。沢山いますが、このうち10匹を捕獲しました。

令和3年10月15日

閑話 2021-10-15

オニバスの葉柄の断面です。

穴がいっぱい、穴だらけです。中心に大きめの穴が4つ。その周りを小さめの穴がいっぱい並んでいます。

これまでお見せしていなかったようなのでこの機会にご覧いただいています。

飛山池に放出するための果実を採取しました。

その時エビがついてきてしまいました。隣に写っている種子が1センチメートル以上ありますので、エビは5センチメートルほどあります。

ところで、エビの上に果実の果柄の断面がボケ気味に写っています。葉柄同様、穴だらけです。

オニバス池にはコイがいます。水位が下がって透明度が上がったので、よく見えるようになりました。

バックヤードで六助が種子を放出していました。

今日は5個でした。10月9日に4個を数えましたが、さらに増やしてきました。たった1個と言ってしまえばそれまでですが、実は25パーセント増量です。ただ、残念なことにもうおしまいです。果実が残っていません。

オオスズメバチのBody。

しばらく前から時々見かけるようになりました。働き蜂たちは今シーズン終了でしょうか。

令和3年10月14日

オニバスたち

オニバス池の面々

水位がポットの上端を下回りました。オニバスたちもすべての葉が枯れ始めました。今シーズン最後の様子をご覧ください。

10月13日の大ちゃん。

10月13日の小太郎。

10月13日の三郎。

10月13日の四郎。

10月13日の五助。

10月13日の007。

10月13日の004。

10月13日の005。

10月13日の009。

10月13日の010。

10月13日のTwo。

10月13日の001。

10月13日、水の退いたポットの中で果実が割れていました。

グレープフルーツの皮を剥くと見えてくる白い部分のような組織(アルベド?)が残っています。水があればすぐにふやけて溶けてしまうのでしょうが、生憎水がなかったのでそのまま残ってしまったのでしょう。

閑話 2021-10-14

オニバス池の水位が下がってきていろいろな生き物が見えてきました。10月14日に見つけた生き物たちをご紹介します。

ギンヤンマのヤゴでしょうか。

こちらはギンヤンマのヤゴで間違い無いでしょう。

幼い一時期を白黒模様で過ごすようです。

イトトンボのヤゴ。

ヌマエビの仲間でしょうか。

こちらもヌマエビの仲間でしょうか。

ちょっと大きめでした。

ヒキガエルがいました。おそらくアズマヒキガエルでしょう。

グリーンデータブックあいち 2018 両生類編 - 愛知県に拠ると知多半島では減少が著しいそうです。

ヒキガエルは成体になると大型で乾燥に強く、寿命も長いが、幼生から変態したばかりの幼体はきわめて小型で乾燥に弱く、自然界での死亡率も高い。

とも書かれています。大きくなると敵なし、でも幼い頃はとても弱々しいところはオニバスと同じですね。

そして、どちらも消えつつあるところも同じです。

顔です。

お尻です。

私自身はヒキガエルを見かけたのは十数年ぶりです。

いるにはいるけど、なかなか出会えない生き物です。

フジバカマに集まるホソヒラタアブ。

このフジバカマは、令和3年 花の見頃情報(於大公園)のページの10月10日の記事でアサギマダラが来ているところを紹介されたフジバカマです。

ホソヒラタアブも来ていました。

薬草園の隅っこの、このはなワゴンの多肉植物の寄せ植えの中にキノコが出ていました。

乾いた環境が得意な多肉植物と湿り気を連想させるキノコの同居です。見ようによっては面白い絵になっています。

令和3年10月9日

オニバスたち

オニバス池の面々

小太郎、三郎、四郎、五助に続くラインです。水面から盛り上がっているオニバスの姿が案外面白い絵になっています。

バックヤードと外界の仲間たち

10月9日、六助が種子を放出していました。4個です。バックヤードの人たちとしては一番多いのではないでしょうか。大きさは標準的です。

閑話 2021-10-09

ハンカチの木の実がオニバス池の中に落ちていました。先っぽから根のようなものがでいます。

このまま土に埋めたら芽が出てくるかも知れませんね。

令和3年10月8日

カルガモが下蛭藻池に帰ってきてくれていました。コガモも日本に帰ってきてくれています。

オニバスたち

オニバス池の面々

10月8日のオニバス池全景。

写真ではわかりにくいですが、自然生えの小さい株たちは根が離れて浮いてきています。ポットに植えられた大きな株たちもすべての葉が黄色く変色し始めています。

水位が下がって露出してきたオニバスの中心付近の様子をご覧ください。

大ちゃんから四郎までは、6月2日にオニバス池に移植しています。特に小太郎くんが顕著ですが、中心部の盛り上がりが大きく、化け物感が強く出ています。

10月6日、大ちゃん中心部。

10月6日、小太郎中心部。

10月6日、三郎中心部。

10月6日、フローティング四郎中心部。

五助と007は6月17日に移植しています。中心部が盛り上がっていますが、前4者ほどではありません。

10月6日、五助中心部。

10月6日、007中心部。

004から010は6月26日に移植しています。009はかなり大きく育ったようですが、それでも五助たちにも遠く及ばないサイズです。

10月6日、004中心部。

10月6日、005中心部。

10月6日、009中心部。

10月6日、010中心部。

移植時期と株の育ち具合には何か関係がありそうですね。

でも、葉の最大径とはあまり関係がないようです。8月21日と27日に測った数値を見ると、大きい順に小太郎(149 cm)、四郎(139 cm)、005(138 cm)、009(137.5 cm)、010(130.5 cm)、007(125.5 cm)、大ちゃん(118.5 cm)、004(114 cm)、三郎(109 cm)、五助(101.5 cm)という順番です。

株の大きさでは最下位を争うほど小さい005が葉の最大径ではトップ3入りしています。00ナンバーの他の株も最下位にはなっていません。ただ、トップ2を最初に植えた小太郎と四郎が占めているところをみると、全く無関係とも言えないのかも知れません。

10月6日の小太郎くんの中心部を横から見てみました。

メドゥーサの頭みたいですね。

メドゥーサを知らなければ、ツノの生えた鬼の頭に見えるかも知れません。名前の中の「オニ」の部分はここからきていたりして。

バックヤードと外界の仲間たち

10月8日のバックヤードの人たち。

10月8日の001、Two。

閑話 2021-10-08

薬草園のセンニンソウに実がついています。

実の先っぽから出ている白い髭のようなものを仙人の髭に例えて仙人草だそうです。

ところで、写真の実には穴の空いているものがあります。毒があることで知られるセンニンソウを食べているのは誰なんでしょう。

薬草園の池にアミガサハゴロモでしょうか、羽のある虫が浮かんでいました。まだ、かろうじて生きています。その虫を下からエビが狙っていました。

コマツモムシでしょうか。オニバス池にいます。集団で泳いでいます。

マツモムシもいます。

ただ、このマツモムシは背中に藻が生えていますし、動きもちょっと変でした。寿命が近いのかも。

カマキリのBody。

10月5日の閑話でカマキリが泳ぐことを話題にしましたが、ハリガネムシが寄生すると水に飛び込むようになる、という記述を見つけました。このカマキリも以前のカマキリもそういうことだったのでしょうか。

ところで、神戸大学大学院理学研究科准教授の佐藤拓哉さんたちが、ハリガネムシのような寄生虫が森林と河川の生態系に影響をおよぼしていることを世界で初めて実証したそうです。『ウィキペディア(Wikipedia)』のハリガネムシのページに書いてありました。この世界って面白い、と思わせてくれるお話ではないでしょうか。

令和3年10月5日

10月2日、キンモクセイが香りだしました。今年は、ちょっと早めでしょうか。

オニバスたち

オニバス池の面々

10月5日の大ちゃん、小太郎、三郎、四郎。

10月5日の五助、007、004、005、009、010。

バックヤードと外界の仲間たち

10月5日のバックヤードの人たち。

10月5日の001、Two。

10月2日、002が花を咲かせていました。

オニバス池の面々の花はすっかり終わってしまいましたが、バックヤードの人たちはまだ終わっていないようです。

閑話 2021-10-05

ヒカゲチョウでしょうか。ここ数日ずっとこのはな舘の中にいました。

今日10月1日、玄関マットの上に降りてくれたので、手の上に乗せて外に連れ出してあげました。

10月1日、薬草園の池で温帯スイレンが久しぶりに花を咲かせていました。

同じ薬草園の池にいる熱帯スイレンの方は毎日花を咲かせています。

10月2日、オニバスの葉の上にキンイロエビグモがいました。

この蜘蛛、水の上を走ります。アメンボのように水面を滑るように走ります。でも、今日のように風のある日は大変です。風の弱まった時に水面に飛び出すのですが、すぐに風が吹いて飛び出した方角とは関係なく風下に流されていました。そしてまた元の葉っぱの上に戻ってきます。これを4、5回繰り返した後、動くのをやめました。

よく見ると、水上生活のスペシャリスト、アメンボたちでさえこんな日にはあまり動き回ったりしていません。風の吹き荒れないところに集まってじっと浮かんでいます。

水上生活者たちの知られざる暮らしぶりを垣間見てしまったような気がします。

オニバス池の周りの自然生えのコスモスが花を咲かせていました。

ヒョロヒョロしていて頼りない感じですが、花はちゃんとコスモスの花です。

カマキリが池の中のオニバスの葉の上にいました。

泳ぎ出しました。

呼吸のためでしょうか、いくぶんお尻を持ち上げ気味に泳いでいます。

アメンボが様子を見にきています。

上陸しました。

ドヤ顔?

オニバス池ではこのところカマキリの溺死体をよく見かけていました。なので、カマキリは泳げないものと思っていました。その思い込みを完全否定して、私の目を開かせてくれたカマキリさん、「どうよ、これが私の実力よ」と仰っているように見えてしまいました。

ところで、このカマキリには羽がありますが、今回、飛ぶという選択肢はなかったのでしょうか。

ナカグロクチバという蛾の幼虫です。オニバス池のコミカンソウの葉を食べていました。

写真の姿勢は攻撃に対する防御体勢のようです。体を丸めた中心部に頭があります。

なぜ防御?それは、私が写真を撮るために無理やりコミカンソウから引き剥がして地面に置いたからです。

もしかしたら、オオミズアオの繭。乱暴に扱うと中でガタガタ動くものがいます。何かが中にいます。

この時期にサナギということは、このまま冬を越して来年の春に羽化するのでしょうか。手近に置いて観察してみたいと思っています。

ミゾカクシの花。

菖蒲園にいっぱいいます。花は淡い紫色で綺麗ですし形も独特で面白い植物です。が、蔓延る感じが嫌われるようです。

花の見頃情報もご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

公園緑地課 公園緑地係

〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地

電話番号:0562-83-3111

ファックス:0562-84-6422

公園緑地課 公園緑地係へメールを送信

更新日:2023年04月24日