オニバス池周辺の生き物たち(令和6年)

令和7年3月

2025-03-26

オニバス池のステージにいるヒメスミレが咲き出しました。

マレットゴルフ4番ホール入り口付近の株たちは、成長の早い株がやっと蕾をつけたところです。

竹林のコスミレも咲き出しました。

薬草園の株たちはぼちぼち終わりのようで、新しい花は見られなくなりました。

梅見の丘のノジスミレも咲き出しました。

今年は、大きく育った株がたくさん花をつけています。

株数も増えてきていて、梅見の丘の中の其処ここで見られる様になりました。

誰よりも早く2月から花をつけ始めていたニオイタチツボスミレも、少し前から花の盛りを迎えています。

マレットゴルフ18番ホールの遅掛けに咲き出す株たちも花芽が出てきました。

於大公園を出て東浦町役場に向かう道すがら、ウスジロノゲシを見つけました。

見た目や触感はハルノノゲシですが、花の色が違います。

舌状花の花弁の色がハルノノゲシは黄色ですが、ウスジロノゲシは白、というか半透明です。

拡大して見ると、微妙な透明感があって、不思議な質感を楽しませてくれます。

ヒメミドリザクラの花が咲き始めました。

花が小ぶりで花弁どうしの間が空いているので梅の花のように見えてしまいますが、しっかり小花柄が有るので桜の仲間だと知れます。

3月26日、園内某所でアオダイショウに遭遇しました。

このところの暖かすぎる陽気につられて動き出してしまった様です。

写真のように首を出して外の様子を窺っていましたが、しばらくしたら引っ込んでしまいました。

2025-03-22

マユミの新芽が出てきています。

この時期、まだ展開したばかりで、写真の様に葉先が交差してバツ印を作っている芽がたくさんあります。

ダメ出し、なのでしょうか。

アジサイの新葉も出てきています。

こちらはトンガリ耳がチラッと覗いて、可愛らしい様子です。

少し前からヒサカキの花が咲き出しています。

このところの暖かい陽気で例の香りがしっかり漂う様になりました。

春ですね。

レンギョウも新葉と花芽が出てきました。

新葉のあたりを頭部に、花芽を手脚に見立てると何かのロボットの様に見えてしまいます。

3月18日の記事で、腐葉土の中にカナブンの幼虫がいると書きましたが、カブトムシの幼虫もいました。

数的には圧倒的に少ないです。カナブンが20匹以上に対して、カブトムシが2匹でした。

なぜこんなに差があるのでしょうか。

2025-03-18

薬草園のコスミレ、3月12日の記事で蕾が膨らんできた様子を紹介しましたが、ようやく花が開きました。

2024年は2月の終わりに咲き始め、2023年は3月11日には見頃を迎えていました。

ウメやマンサクなどと同様、今年はスミレもゆっくり目の開花です。

右の写真は、コスミレの花を後ろから写したものです。

花の後方に長く伸びる筒状の構造物である距(きょ)がよく見えています。

スミレの花の特徴的な構造物ですが、どんな機能があるのか気になっています。

今、オニバス池のポットに土を戻しています。その時、土壌改良材として腐葉土を入れています。

その腐葉土の中に、カナブンの幼虫が入っています。袋から出してバラ撒くと、丸まった幼虫が転がり出てきます(腐葉土1袋につき幼虫1、2匹)。

このままオニバス池で埋めてしまっては彼らに未来は無いように思えたので、回収できるだけは回収して元々いた腐葉土生成場に戻しました。

集められたカナブンたち、私の作業が終わるまで、乗せられた袋の上を仰向けになって背中でモゾモゾ歩き回りながら待っていてくれました。

脚があるのにそれを使わず背中で歩くんですね。ウロコで歩くヘビたちと同じことを考えているのでしょうか。

カリンの冬芽が開き始めています。

将来鋸歯になるであろう粒々が瑞々しく、とても可愛らしい様子です。

薬草園のコヒガンザクラの花芽が色付いてきていました。

樹がかなり弱っていて、花芽は少ないですが、もうじき小振りで可愛い花を見せてくれることでしょう。

例年、カワヅザクラ、シナミザクラの後、オオヤマザクラの前に花を見せてくれています。

2025-03-12

2月7日の記事でニオイタチツボスミレの花が咲き始めたことを紹介しましたが、他のスミレたちは全く動いていませんでした。

ですが、3月に入り気温が上がって雨も降るようになってようやく他のスミレたちも動き始めました。

写真は、薬草園のコスミレです。

新葉もしっかり出ていて、花芽も膨らんできています。毎年そうですが、薬草園のコスミレが2番手です。

コスミレ

コスミレ

同じコスミレでも竹林のものは右の写真のようにまだ小さく、花芽も固そうです。

他にも、オニバス池のヒメスミレが新葉を出してきています。

日当たりのあまり良くない場所にいるヒメスミレや、いつも遅がけに花をつけるアリアケスミレ、ノジスミレ、スミレは、まだほとんど動いていないようですが、間も無く動き出すのではないでしょうか。

ところで、今年も、スミレ探勝ツアーを計画しています。ご用途お急ぎでない方、ぜひご参加ください。詳細は、スミレ探勝ツアーのご案内のページを参照してください。

薬草園のボタンも新葉と花芽が出始めました。

両手で顔を隠しているような見た目がとても可愛らしい様子です。

アオキも新芽が動き出したようです。

しっとりむっちりした質感が独特で、つい触ってみたくなってしまう危険な魅力に溢れています。

ところで、写真の角度で見ると漫画に出てくるどこかの宇宙人の顔のように見えてしまうのですが、いかがでしょう。

ガマズミの冬芽です。

部分的に毛で覆われています。

あまり見ない斬新なデザインのような気がしますが、いかがでしょう。

今年は、ウメがゆっくりしています。

2月に入ってから寒い日が続いたり、雨が少なかったりしたせいでしょうか、開花がかなり遅く、3月も半ば近くなった今ごろ見頃を迎えています。

その代わりということではありませんが、今年の於大公園のウメたちは花数が多くてとても綺麗です。まだ、ご覧になっていない方、ぜひ於大公園にいらしてください。

マンサクの花も今年は遅れていました。

写真は3月2日に撮影したものですが、3月になってからようやく咲いたと言える状態になるのはいつぶりなのでしょう。

マンサクの花

マンサクの花

3月12日時点で、まだ満開の状態を維持していますが、ご覧になるならお早めに。

令和7年2月

2025-02-24

マンサクの花弁がやっと出始めました。

開花しはじめた花弁のくるくる巻きのパスタの様な見た目が楽しい種属です。

ボケの葉芽が出ていました。

濃いピンク色の瑞々しい様子がとてもきれいです。

花芽もかなり膨らんできています。

この樹は、薬草園の池のすぐ近くにいる樹ですが、近くにいるマンサクより早く咲き始めそうです。

オニバス池で草をとっていたら、ナナホシテントウを見かけました。

毎年この時期、陽射しが暖かいと地表を歩き回る彼らに出会いますが、この日は2匹。

ナナホシテントウ

ナナホシテントウ

この2匹、背中の黒斑の大きさが全然違います。

個体ごとに黒斑の大きさが違うというのは、当たり前と言えば当たり前なのでしょうが、改めてじっくり見てみるとその差が案外大きいことにちょっと驚いています。

2025-02-17

カシワバアジサイの冬芽です。

北米東南部から来たアジサイ科アジサイ属の木本で、日本にいるアジサイの仲間です。

そのカシワバアジサイ、花はいかにもアジサイですが、葉の形や花序の形が日本のアジサイとは大きく異なっています。

そして、当然の如く冬芽の形も独特です。

全体を毛に覆われた頂芽の、外側に位置する葉芽が、なんだか猫の手のような形をしていて目を引きます。

日本のアジサイの冬芽とは異なり、可愛い、と言っても良いかもしれません。

ちなみに、日本のアジサイの冬芽は、2月7日の記事で紹介した通りサンタさんです。

1月21日の記事で、サラミソーセージのようだと紹介したハンノキの雄花序が開いていました。写真は、2月15日の状態です。

この時期はウメやマンサクなどの目立つ花が注目されがちですが、それらを差し置いて、ロウバイに続く2番手の開花です。

にもかかわらず、ほとんど注目されていません。

花ならなんでも良い、というわけではないということでしょうか。

今年もホトケノザの花が咲き出しています。

ピンク色の毛で覆われた花弁の上唇が、もふもふしていて可愛い感じです。

今の所、昨年より花数が少なく勢いが弱いような気がしますが、今冬は寒さが強いということでしょうか。

少し前のことになりますが、2月8日に雪が降り、於大公園にも積もりました。

その時のオニバス池の様子です。

5番ポットを中心にして、左右に4番6番を配するようにして見ると、誰かさんの笑い顔のように見えてしまうのですが、いかがでしょう。

2025-02-07

中池の下手のカツラの樹に、果実が残っていました。

バナナみたいに見えてしまいます。

ただ、長さが2センチメートルあるか無いかなので、食欲はそそられませんでした。

ヒトツバタゴ(ナンジャモンジャの樹)の冬芽です。

ぎょ!ギョ!魚!

イロハモミジの冬芽です。

カニの眼?

ミツマタの枝先です。

葉芽を頭髪、そのすぐ下の2つの葉痕を眼、花芽を拳に見立てると、必殺のパンチを繰り出すダークヒーローの様に見えるのですがいかがでしょう。

何かの種子です。

おそらくガガイモ。キラキラ輝く糸の様なものは、種髪と呼ばれるもので1本の長さは2センチメートル前後。

光を浴びてとても綺麗でした。

しゃがみ込んで草を探していて見つけました。

思わぬ拾い物をしたような、ちょっと得した気分が味わえました。

クロバナロウバイの冬芽です。

WALL・Eでしょうか、あのディズニー映画「ウォーリー」の主人公の。

あるいは、映画「E.T.」のE.T.にも見えなくはなさそうな。

私が気づいたのは2月3日でしたが、すでに萎れかけた花が1輪ありましたから、もう少し前から咲いていたのでしょう。

でも、その直後から到来した今季最強寒波のせいでしょうか、今は花が見られません。

いずれにしても、本格的な開花はもう少し先のことなので、それまで楽しみに待つことにしましょう。

ちなみに、昨年は1月27日に早めの花を見ていましたから、咲始めは昨年と同じ頃だと思われます。

2025-02-03

ユズリハの葉痕が緩く交互に並んでいます。

トーテムポールでしょうか。何かに見立てるとすると。

西洋カマツカの冬芽です。

地味目な色の多い冬芽の中で、かなり鮮やかな赤です。

イロハモミジの冬芽も鮮やかな赤ですが、冬芽の色が目立つ種族は少数派です。

ハンカチノキの冬芽です。

葉痕を顔に見立てると、儀式用の大きな冠をかぶっている偉い人みたいです。

コブシの冬芽です。写真のものは1枚目の芽鱗が残っている状態でしょうか。

とんがり耳のゴブリンのように見えます。

オニバス池でハラクロコモリグモを見かけました。

黒と白のコントラストがとても美しいコモリグモの仲間です。

コモリグモの仲間は、冬でも日差しが暖かい日には地面の上をトコトコ歩いているところを見かけます。

私の目には食料となりそうな虫は見えませんが、きっとそれなりにいるのでしょうね。

それとも、狩ではない他の理由があるのでしょうか。

令和7年1月

2025-01-21

でも、まだ開いていません。

この状態の雄花序は、形と言い色と言い、サラミソーセージにそっくりです。

見る度にちょっと齧ってみたくなるのですが、今のところまだ、自分を抑えています。

マンサクの葉芽が上に向かってまっすぐ立ち上がり、その横に花芽が腕のようについています。

なんだか、昭和のロボット怪獣のように見えてしまいました。

ところで、花芽が少しほころび始めたようです。ロボット怪獣の下に尻尾のようについている花芽から花が顔を出していました。

開花が近いのかもしれません。

タラヨウの冬芽です。

そり返った葉っぱのように見える部分が葉芽で、その下、古い葉柄の付け根にある赤い塊が花芽でしょう。

花芽は今の所地味で目立ちませんが、強く反り返った葉芽はとってもキュートです。

ハコネウツギの冬芽です。

葉痕を顔に見立てると、大きな冠を被った王様でしょうか。あるいは、兜を被った戦士でしょうか。

この種族の冬芽はかなり小さいので、いろんな顔を探すのでしたら、虫眼鏡のような物があると便利でしょう。

カツラの芽鱗痕の先に冬芽がついています。

この中に、葉芽と花芽が入っています。

写真の様な角度で見ると、直立不動の姿勢をしている誰かさんみたいです。

カツラの短枝

カツラの短枝

そして、冬芽の無い大きめの短枝を先ほどとは別の角度から見ると色も形もゾウさんの様です(ちょっと鼻が短めですが)。

ところで、このゾウさんの鼻、10段以上段がついています。1年で1段だとすると、この芽鱗痕は10年以上葉や花をつけていたということでしょうか。

2025-01-12

この時期は古い葉が落ち、新しい芽が出ています。そして、虫も草もほとんどいないので、冬芽と葉痕がとても見やすくなっています。以下は於大公園で見つけた冬芽たちです。

先ずは、ナツメの葉痕です。

ぐっと近づいて、写真のような角度で見るとまるで鬼の顔のように見えます。

続いて、オニグルミの冬芽と葉痕です。

こちらは、名前に鬼とついていますが、童話に出てくる小人のような可愛らしい見た目です。

写真は、ミツマタの葉痕です。

目のように見える葉痕がいっぱいで、妖怪の百目のように見えてしまいます。

こわいですね。

ネコヤナギは蕾を覆う芽鱗が破れ始めました。写真の芽鱗は、たまたま猫の顔のような形に開いていました。

ネコヤナギ

ネコヤナギ

ネコヤナギと言えば、この銀色の毛が特徴的ですが、見かけるとつい撫でてしまいます。

2025-01-07

小さなキノコを見つけました。写真の2個と少し離れたところに1個の計3個。

ハタケチャダイゴケ上から

ハタケチャダイゴケ上から

名前は、ハタケチャダイゴケ。キノコなのに、コケと付いています。小さいからでしょうか。

コップのような形の子実体の中に、黒い碁石のような質感を持つ豆のような形の小塊粒と呼ばれる器官が5つほど入っています。

この小塊粒の中には胞子が入っています。そして、雨粒などの衝突による衝撃で飛び散って近くの植物に付着して、それを食べた動物に運ばれて拡散していくという説があります。

もしそうなら、3個だけ忽然とこのキノコがあったわけですから、この場所に草を食べる動物の糞が落ちた、ということになりそうですが、誰の糞なのでしょう。

シカやイノシシの存在を示すものは見当たりませんが、タヌキとキツネの目撃情報は有りますし近くでアライグマの存在も確認されています。植物を食べるというとタヌキでしょうか。

あるいは、たまたま肥料のようなものの中に紛れ込んでいて、たまたまあの場所にこぼれ落ちた、ということなのかもしれません。

いずれにしても、形や胞子の拡散方法がいわゆるキノコっぽくない面白い生き物を見つけてしまったので、これからも観察させてもらおうと思っています。

そのすぐ近くの別のハンノキに鳥の巣が掛かっていました。

小枝を適当に組み合わせただけの簡単な作り、キジバトでしょうか。

葉が落ちてしばらく経つのに、今頃その存在に気がついています、私。

私がボーッとしているだけかもしれませんが、存外、皆さん上手に敵の目を逃れて子育てしていらっしゃる、ということなのでしょう。

令和6年12月

2024-12-20

竹林の端のウメの樹にタマカタカイガラムシの成虫の亡骸がたくさんついていました。

アカホシテントウの蛹の抜け殻

アカホシテントウの蛹の抜け殻

そして、そのすぐ近くにその天敵であるアカホシテントウの蛹の抜け殻がたくさんついていました。

どうやらここは、夥しい数のタマカタカイガラムシが、やはり甚だしい数のアカホシテントウによって大量に屠られた場所だったようです。

さて、タマカタカイガラムシはどれくらい生き残れたのでしょうか。

戦いの後双方休戦中の冬が終わって、再び活動を始める春がきたら確認のため見に行ってみましょう。

12月20日の朝、オニバス池に氷の柱ができていました。氷柱のように上から下にではなく、氷筍のように下から上に伸びているように見えます。

右の写真をご覧ください。地表にしっかり氷が張って、そこから上に氷が成長して柱が下から上に伸びているように見えます。

さらにその下の写真は、氷の柱のてっぺんを写したものです。すでに気温が上がり溶け始めていますが、滴り落ちる水がここで凍っていたように見えます。

が、上から伸びてきた氷柱が地面まで届いて、さらに地表に広がって、その後日差しが上の方から氷を溶かしたように見えないこともありません。

下から凍ったのか、上から凍ったのか、果たして真実や如何に。

ちなみに、「氷筍とは、洞窟に発生する逆さの氷柱である。−3℃程度で発生し、上から滴り落ちた雫が瞬時に凍りついたもので、タケノコ(筍)のような形状をしていることからこの名で呼ばれる。

」とWikipediaに書かれていました。ここ東浦町は、気候が比較的温暖なところで、氷柱を見ることも滅多にない地域です。そんなところで、「形成されるためには洞窟のような安定した環境が長い時間必要とされる」と言われている氷筍ができたりするのかな?という疑問も拭えません。

一番下の写真は、氷の柱の中間部分を写したものです。気泡が入っているようなこの感じ、氷柱っぽいですね。

2024-12-12

オニバス池の水が無くなってから早や二月、適度に乾いたオニバス・熱帯スイレン栽培用ポットの土を外に出していたら、ヤゴが出てきました。

水中とは言えない環境で元気に生きていましたので、このまま陸上で越冬できる種類なのでしょうか。それとも、これからさらに乾燥が進むと死んでしまうのでしょうか。

どんな環境が彼(彼女?)にとって最適なのか分からなかったので、写真を撮った後、もといた環境に近い場所、すなわち掘り出したポットの土の中、に埋めておきました。

来年の5月、水が入ったら無事飛び立っていってくれることを願って。

オニバス池の水が無くなってから早や二月、すっかり乾いた土手の熱帯スイレンのその後が気になったので掘ってみたところ、とある株の根本から何かの蛾の蛹が出てきました。

こちらも、バルブを回収した後、写真を撮って元いた環境、枯れた熱帯スイレンのバルブの下、に埋め戻しておきました。

が、こちらは水中では生きられないでしょうから、来年の5月、水が入る前に無事飛び立っていってもらいたいと願っています。

熱帯スイレンのバルブ

熱帯スイレンのバルブ

ところで、熱帯スイレンのバルブ(球根)を今回のように水のない状態である程度乾かしてしまってから回収するのは初めての試みです。回収したバルブは、水に入れると沈みますし、触った感じはしっかりと硬いので、生きているように思いますが、果たして。来年、ちゃんと芽が出てくれたら、バルブの新たな回収方法を手に入れてしまうことになるでしょう。

令和6年11月

2024-11-29

於大公園の敷地の直ぐ外でフユノハナワラビを1株見つけました。名前にワラビとありますが、ハナヤスリ科ハナワラビ属のシダで、山菜として利用するコバノイシカグマ科ワラビ属のあのワラビとは全く別物です。

ハナヤスリ科の仲間は、ゼンマイやツクシ(スギナ)と同じように胞子葉と栄養葉が別々になっています(この点もあのワラビとは全く異なります)。そして、その栄養葉と胞子葉が1枚ずつしか出ない点と全体の見た目がシダっぽくない点が特徴的な種族です。

フユノハナワラビの胞子嚢

フユノハナワラビの胞子嚢

胞子葉は、遠目に見ると花穂のように見えますが、近くで見ると大きさ1.5ミリメートルくらいの胞子嚢がビッチリと並んでいて、何かの卵のような面白い見た目をしています。

フユノハナワラビの栄養葉

フユノハナワラビの栄養葉

栄養葉は、近くでよく見るとシダっぽい形と質感をしていますし、この個体は栄養葉にもいくつか胞子嚢がついています。

フユノハナワラビ

フユノハナワラビ

個人的には初めて見るシダだったので、他にもいないか探してみました。

そうしたら、於大公園を挟んで反対側、マレットゴルフ場の近くに小さい株が3株いました。

フユノハナワラビ

フユノハナワラビ

そのうちの1株だけ胞子葉を出していましたが、高さが10センチメートルをやっと超える程度の大きさでした。初めに紹介した株は30センチメートルを超えていましたから、3倍くらいの差をつけられている勘定です。

でも、個体数は後から紹介した方が3倍多いです。ということはもしかして、差し引きゼロ?ということになっている?のでしょうか?

それでは最後に、胞子葉の姿3カット、マグショット風にご覧ください。

フユノハナワラビ正面

フユノハナワラビ正面

フユノハナワラビ左側面

フユノハナワラビ左側面

フユノハナワラビ背面

フユノハナワラビ背面

今、ジュウガツザクラの花がポツポツ咲いています。

そんななか、オニバス池の東屋の横の樹に普通の白っぽい花とピンクが強めの花が同じ枝に咲いていました。

同じ枝に咲いていますから、枝変わりとは違うのでしょう。

いずれにしても、見ていると癒されるような心持ちがします。

このはな彩の準備のためにコピー機を動かしたら下からヤモリのミイラが出てきました。

昨年のこのはな彩の準備が終わった時にはありませんでしたから、亡くなったのはそれ以降でしょう。

かなり綺麗にミイラになっているので、今のところ机の上に展示してありますが、いずれ埋葬する予定です。

バックヤードで栽培している花の中に芋虫がいました。今回見つけたのは2匹。

名前はわかりませんが、おそらくヤガの仲間でしょう。

花の真ん中で気持ちよさそうにお休みになっておられました。

写真を撮らせてもらった後、早々にこの2匹は、花の管理をしている作業員さんにつまみ出されて処分されていました。

食事の後その場で堂々とお休みになるという太々しさがいつにもまして反感を買っていたのかもしれません。

バックヤードに残っていた熱帯スイレンの球根を回収してバットを片付けていたら、ヤゴが出てきました。

昨年は17匹のヤゴを回収していますが、今年は1匹だけでした。

何トンボか分かりませんが、この時期に終齢幼虫になっているので、幼虫越冬タイプでしょう。とすると、昨年同様たくさんいても良いはずですが、今年は1匹しかいません。なぜ今年は少ないのでしょう。兄弟たちはどこに行ってしまったのでしょう。気になりますねぇ。

2024-11-05

タラノキの花が咲き終わったところでしょうか。

果実になり始めた両性花と雄花の落ちた小花序が紫色に色づき始めて綺麗です。

この後、果実が大きく膨らんで熟してきたら、鳥たちのご馳走になるのでしょう。

今年はオスのジョウビタキが1羽いつも近くにいますが、彼も狙っているのでしょうか。

ところで、写真ではわかりにくいかもしれませんが、出来始めの果実と小花序の間に何者かの糸が複数本かかっていて、まるであやとりをしている手のようで面白い景色になっています。

一体誰が何のために張った糸なのでしょう。

ヤゴ

エビとヒメタニシ

ハリガネムシ

11月4日、オニバス池の水たまりが無くなりました。

水の無くなった後には、エビとヤゴとハリガネムシとヒメタニシが残っていました。

ヒメタニシは土に潜って冬を越しますが、エビとハリガネムシはこのまま干からびていきます。

ヤゴはどうなってしまうのかよく分かりません。

ヤンマ形のヤゴは水が引いた後にエビやハリガネムシと同じように干からびている姿を見かけますが、今回の写真のような形のヤゴが干からびている姿は見たことがないように思います。もしかしたら、たっぷりの水がなくても土の中で越冬できるのでしょうか。

このはな館の男子トイレにメスのカトリヤンマがいました。

捕まえて外のブロックの上に置いたら、水が無いのに卵を産み始めました。

カトリヤンマの卵

カトリヤンマの卵

このままでは乾燥して卵が生き残れないのではないかと思ったので、薬草園の池にブロックごと移動して水につけてみました。

卵は水の中に沈んでいき、お母さんはゆっくりと向きを変えて尾部を水の中に入れました。

翌日、お母さんは体を半分水の中に沈めた状態でお亡くなりになっていました。

ところで、カトリヤンマが卵で越冬することは事前に知っていたのですが、水中ではなく土の中に生むことは後で調べてみて知りました。今回、水の中に誘導してしまいましたが、余計なことをしてしまったのかもしれません。

水が無くても生きられるとすると、6月28日にオニバス池で羽化したばかりのカトリヤンマを見かけていましたが、彼らは秋から春まで水が無くなるオニバス池で卵の状態で冬を越し、5月に水が入ってから孵化してトンボになった子たちだったのでしょう。

オニバス池に勝手に生えてくる自然生えのオニバスたち、種子で冬を越して水が入ると成長し秋になるとタネを残して消えていくオニバスたち、彼らとよく似た暮らしぶりです。

令和6年10月

2024-10-29

10月24日にコイを回収してから更に水位が下がり、フナが泥まみれになって横たわっていました。

生きているかどうかを確認するために軽く突いたら、微かに胸鰭が動きました。

急いで水の入ったバケツに移したところ、しばらくしたら、体を立てて泳ぐようになりました。

存命を確認できたので、大池に放しました。

今年は、魚の数も種類も少なくハゼの仲間も見られませんでした。ついでに、ヤゴやエビも数が少ないです。

オタマジャクシはいつにも増して多かったですが、そのことと関係しているのでしょうか。

フナと共に回収したヤゴです。

典型的なヤンマ体型のヤゴたちですが、ギンヤンマのヤゴでしょうか。もしかするとクロスジギンヤンマやカトリヤンマのヤゴも混ざっているかもしれません。

タイワンウチワヤンマのヤゴ

タイワンウチワヤンマのヤゴ

1匹だけヤンマ体型ではない大きなヤゴがいました。

おそらく、タイワンウチワヤンマです。於大公園ではたまに見かける種族です。

ヤゴたちもみな、フナと一緒に大池に放しました。無事に生き延びてくれるとよいのですが。

オスのアリグモがスプリンクラーの上に居ました。

動きが早くてなかなか写真が撮れなかったのですが、急に動きがゆっくりになりました。

おかげで写真が撮れたわけですが、後で写真を見てその理由がわかりました。

食事中のアリグモ

食事中のアリグモ

お食事中だったからあまり動かなくなっていたようです。

ところで、この時、スプリンクラーの上にはメスもいましたが、お互いに避けるようにしていました。生まれながらの狩人たちにとって、恋の季節以外はお互い危険な相手なのでしょう。

このはな館裏手のセンペルセコイアの根元に、レモンイエローのキノコが出ていました。

4人家族のような佇まいがとても可愛らしい様子です。

ただ、このキノコは1日しか保ちません。写真は10月29日に撮ったものですが、30日にはしなしなになって崩れ落ちていました。

2024-10-24

少し前から於大公園のフジバカマが花を咲かせていますが、昨日10月23日にその蜜を吸うアサギマダラを見かけました。

個人的には今シーズン初です。

毎年数頭見かけるので、今回見かけた個体が最後じゃなければ、これからしばらく姿を見ることができるかもしれません。

クロナガアリがクロヤマアリのBodyを運んでいました。

この写真を撮った後、彼方此方にうろうろしながらも最終的に巣穴に運び入れていました。

10月12日の記事でも書きましたが、クロナガアリといえばイネ科植物の種子を主食とする菜食主義者という印象がありましたが、お肉も食べるようです。

お肉の場合傷みやすそうですが、種子と同じように長期保存するのでしょうか。それとも、女王様たちがすぐに食べてしまうのでしょうか、元気な卵を産むために。

中池から大池に注ぐ水路沿いにいるガマズミの実が色づいていました。

園内の他のガマズミの実も色付いていますが、このガマズミは虫食いの面白い模様の入った葉が紅葉し始めていて、他に比べて一段と賑やかな感じに色づいています。

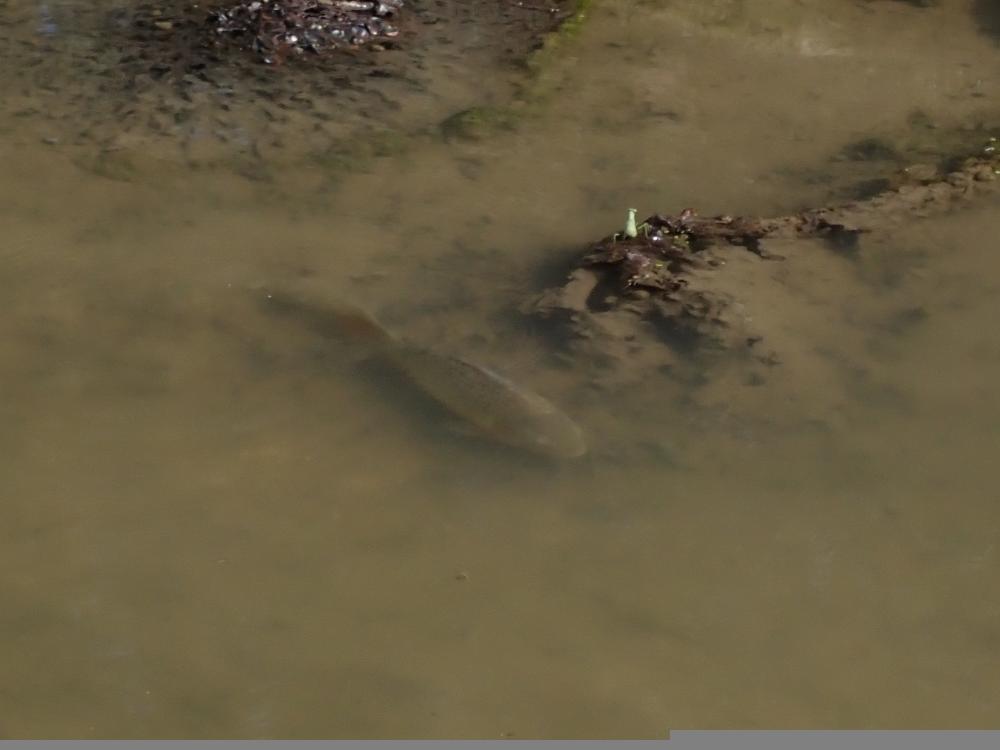

10月24日、オニバス池の水位がさらに下がってコイの背中が見えてきたので、捕獲して下蛭藻池に移しました。

コイ

コイ

今回捕獲した大きなものは4匹で、どの個体も体長はおよそ40センチメートルでした。

他にも何かいるかもしれません。もう少し水が無くなったら見えてくるでしょう。

2024-10-17

バックヤードのハウスの中に、エゾビタキが入って来て出れなくなっていました。

しばらく、行ったり来たり、ハウスの天井裏を飛び回っていましたが、やがて、写真のように横木に停まりました。

ヒトがいなくなれば落ち着いて出口を見つけらるのではと思い、ハウスを出てオニバス池で作業を済ませて戻ってみたら居なくなっていました。無事脱出できたようで何よりでした。

トンボもよく、入り込んでは出られない、ということをします。

ガラスや半透明の樹脂シートが何なのか分かっていないようです。

鳥もトンボも遥かな昔から空中を支配する者たちですが、あの速度で飛び回る者たちの目が認識できないとすると、比較的最近我々人類が作り出したガラスや樹脂シートはかなりヤバいものなのかもしれませんね。

10月16日、オニバス池にジョウビタキのオスが来ていました。

個人的には、今季初ジョウビタキです。

何はともあれ、ようこそお帰りなさい、ですね。

10月1日から水の供給を止めているオニバス池ですが、かなり水位が下がってきました。

そして、今年もコイの姿が見えるほどになりました。

今の所、30センチメートルほどの個体が4匹いることが確認できますが、小さな個体や他の魚は見えていません。

もう少し水が引けたら、大きなコイは捕獲して大池か下蛭藻池に移動させようと思っています。

その後、順次小さい魚も捕獲して移動する予定です。

ところで、鯉の右上、オニバスの枯葉の上にカマキリがいます。ハリガネムシが出た後必死に泳いでなんとか水の上に出たところです。彼女は、この後さらに泳いでオニバス池の岸に辿り着いていました。

ある日の朝のこのはな館裏の倉庫の横の風景です。

蚊取り線香が3巻、火のついた状態で待機していました。

「いつでも出陣ますよ」と準備万端で待っている様子が甲斐甲斐しいようです。

この後、相棒をしっかりと蚊から守ってくれたことでしょう。

2024-10-12

イチョウの種子、いわゆる銀杏にオオズアリの働き蟻が集まっていました。

隣にあった果実にはほとんど興味を示していませんでしたが、試しに潰してみたら流れ出てきた果汁にいっぱい集まってきました。

果実の外からでは解らない中身の何かに惹かれるものがあったようです。

それが何なのか分かりませんが、果実の表面には無かったということは、例のあの臭いとは違うものだったのかもしれません。

働きアリが盛んに出入りしていました。

クロナガアリと言えば、種子特にイネ科草本の種子のみを食料とし、新女王が旅立つ春と食料収穫の秋しか地上に出てこないことで有名ですが、今年もエノコログサなどの実がいっぱい落ちる季節なり、地上での活動を開始していたようです。

見た目普通にアリで特に目立つ特徴の無い種属ですが、見られる期間が短く、桜のように今しか見れない感があるので、毎年会えるのを楽しみしている生き物の一つです。

ミズヒキの花がまだ咲いています。

ミズヒキは花期が長く、7月からずっと花をつけています。

でも、そろそろ今年も見納めの時期になりました。まだご覧になっていない方、ラストチャンスですのでお急ぎください。

オニバス池の東屋に、熱帯スイレンの切り花を飾っていますが、10月某日、花の上にカマキリが乗っていました。

自ら登ったのでしょうか。

それとも、誰方かに連れて来られたのでしょうか。

10月10日、シモバシラの花が咲き始めました。

白くて小さい花が縦に並んで、シソ科の仲間っぽい出で立ちです。

花木園には現在2株いますが、そのうちの1株の花がちょっと面白い形に咲いています。

4本ある雄蕊が4本とも、あるいは上下2本ずつ合着していて、とんがった感じの不思議なフォルムを形作っています。

隣のもう1株の花は、4本の雄蕊が別々に伸びてそれぞれが最も離れるような普通の位置関係になっています。

ウェブ上でシモバシラの花を検索しても、ちょっと見た限りでは今回のような花の画像は見当たりませんでした。

この株にだけ、何が起きているのでしょうか。

プレーパークのとある切り株に紫色の何かが生えていました。

画像検索で上がってくる候補の中ではスミレウロコタケが一番近いように見えますが、果たしてその正体は何なのでしょう。

カビのような質感と菫色という色と切り株いっぱいに広がっている面積の広さからでしょうか、目にしてびっくりする方が多いようです。

もしスミレウロコタケではなくても、おそらくキノコの仲間なので、直接触ったりしなければ害はないでしょう。

スミレ好きとしては色と名前に好感が持てますし、こういう形態のキノコがあることも知ることができて勉強になりました。

紫色のキノコと一緒にサルノコシカケの仲間も出ています。

周りの紫色が映り込んでいるのでしょうか、青みがかった綺麗な色をしていました。

2024-10-04

9月30日の記事で紹介した、種子が2個入っているトチの実が割れ始めました。

写真ではわかりにくいですが、中の種子はそれぞれ立派に一人前の大きさがあります。

ところで、左の写真、割れ目のところをアイマスクに見立てると戦隊ヒーローの顔のように見えるのですがいかがでしょう。

そして、ひっくり返すと悪役ヴィランに変身してしまいそうな。

マレットゴルフ15番ホールの下にシロソウメンタケが出ていました。

小さく細くて見逃しがちなので、見つけると嬉しくなってしまうキノコの一つです。

シロソウメンタケは一度子実体が形成されると数日は枯れないので、しばらく楽しませてもらえます。

2024-10-01

薬草園のホオノキの袋果が綺麗な赤色に色付いていました。

このタイミングが一番綺麗な時ではないでしょうか。

この後、外側を覆っている外皮が黒く萎びてきて、中から赤い果実が出てきますが、そうなると、ちょっと不気味な見た目になります。

ところで、この果実、鳥たちに人気の食糧になっている様です。

ちょうど今、オオルリなどが於大公園に立ち寄ってくれていて、時々啄んでいっています。

薬草園にいるシモバシラが花芽をつけていました。

もうすぐ白くて可愛い花を見せてくれることでしょう。

昨年は10月23日に気がついたのですが、すでに終わりかけていて花の盛りを見逃してしまいました。

今年は見逃さないよう気をつけていようと思います。

令和6年9月

2024-09-30

10月になると水の供給を止めてしまうので、オニバス池の水が枯れる前に多年草の熱帯スイレンをバックヤードに移動します(オニバスは1年草なのでこのまま枯らします)。

その準備として、スイレンの古い葉や花がらを切り取ります。その時、切り取った葉や花がらにいろいろな生き物が着いてくることがあります。

その一つがヤゴです。写真の個体はギンヤンマのようなヤンマの仲間のヤゴですが、まだずいぶん小さい個体です。

もうしばらくすると池の水がなくなってしまうので、彼はトンボになるまで生きることはないのでしょう。

残念です。

このはな館の北側にいるセンペルセコイアの根元にキノコが出ていました。

全体に淡い黄色の、あまり見たことの無い不思議な質感のキノコです。

私が見たのは昼過ぎだったのですが、午前中に見た人の話では、傘がしっかり広がっていて生き生きとしてもっと綺麗だったそうです。

キノコの中には寿命が非常に短く数時間で消えてしまうものもいますが、この種属もそんなキノコの一種です。個人的には、その儚さが好きですが、儚さゆえに出会うのが難しいですね。

数日前からオニバス池にコノシメトンボが来ています。

今年は昨年以前よりゆっくりです。

ヒガンバナの開花も今年は遅くなりましたが、何か関連があったりするのでしょうか。

いずれにしても、今年もお目にかかれてよかったです。

入れ替わる様に姿を見なくなるショウジョウトンボに似ていますが、赤の濃さと体の細さと羽の先の黒斑が見分けるポイントです。

すぐにいなくなってしまいますから、ご興味おありの方はお早めにオニバス池にいらしてください。

右は種子1個の普通の実

種子が2つ入っていそうな大きなトチノキの果実を拾いました。

トチノキの果実には普通1つの種子が入っており、時々2つ入っていて、たまに3つ入っていることもあるそうです。

でも、於大公園では滅多に見ない様に思います、2つ以上入っているものは。土地柄でしょうか。

ところで、今年は、トチノキの実が豊作です。

薬草園の樹もいつにも増してたくさん実を落としていますが、いつもほとんど実をつけない中池近くの樹も、そこそこ実っています。

この機会にぜひ、お手に取ってみてはいかがでしょう。

2024-09-22

キクヅキコモリグモがオニバスの花の上にいました。

トゲトゲの花の上に、足がトゲトゲの蜘蛛が鎮座していました。

この、キクヅキコモリグモ、水辺が好きらしく、オニバス池には沢山います。

そして、田圃にもいっぱいいて、ウンカなど稲の害虫を捕食してくれる頼もしい味方だそうです。

そんなことを知ると、花の上に佇む姿にも堂々としたものを感じて畏敬の念を禁じ得ません。

2024-09-20

久しぶりにトノサマガエルがオニバスの葉の上にいるところを見ました。

今年は昨年以前に比べてあまりカエルを見かけません。

オタマジャクシはものすごい数がいて、オニバスたちは散々な目に遭いましたが、なぜかカエルはほとんどいません。あれだけいたオタマジャクシたち、いったいどこに行ってしまったのでしょうか。

写真は、オナガミズアオの幼虫の後ろ姿です。独特のイボイボとトゲトゲと毛がキモかわいい大型の芋虫君です。

園内通路を横切って梅見の丘に向かっていました。

以前菖蒲園のあたりにいる食樹であるハンノキで蛹を見ているので、その周辺で暮らしているものとばかり思っていましたが、どうやらそうでもない様です。

ハンノキから梅見の丘までは数十メートルありますし、その先にハンノキはありません。写真の個体は終齢幼虫ですし、時期的にもぼちぼち蛹になる頃だと思います。

蛹になるための場所を求めてわざわざ遠出しているのでしょうか。なぜそんなところを歩いていたのか、事情を聞いてみたいところです。

2024-09-14

オスグロトモエの幼虫でしょうか。草取りをしていたら数匹出てきました。

メヒシバやエノコログサの繁茂する中に小振りのネムノキの実生株が顔を出している様な場所でした。オスグロトモエの幼虫の食草はネムノキとのことなので、いてもおかしくはないわけですが、これという特徴がないので自信がありません。この手の地味で特徴のない虫は同定が難しいですね。

腹脚の間の黒斑は目立ちますが、このことについての記述はネット上でも図鑑でも見かけません。種の同定には役に立たないのでしょうか。

カマキリの溺死体が浮いていました。

ハリガネムシの犠牲者でしょうか。

ただ、今年は今の所あまり見かけません。今回のBodyも久しぶりです。

今年のハリガネムシたちはあまりうまくいっていなかったのでしょうか。

まさか、オニバス池の水がなくなることを知って方針転換したということはないと思いますが。

枯れたアベマキの根元にキノコが出ていました。

ブナシメジの様な見た目が気を引きますが、正体不明のキノコには触りません。

草刈りの終わったバックヤードの倉庫の脇に真っ赤なキノコが出ていました。

タマゴタケの様な見た目が気を引きますが、正体不明のキノコにはやはり触りません。

鳥の巣が落ちていました。

カワラヒワでしょうか。

鳥の種類はわかりませんが、いろいろな材料を上手に組み合わせてかなりしっかりしたものを作っています。

こういうものを伝承も訓練もなく作れてしまうというのはどういうことなのでしょう。自分が孵化してから巣立つまでの間に見たり触ったりしただけで全てを理解してしまうのでしょうか。それとも、生まれた時点ですでに知っているのでしょうか。

薬草園にツルボがいました。

観賞用に植えられたものではなく、いつの間にか生えてきていた様です。

ツルボの増殖は塊茎の分割と種子の散布によるとのことですが、今回の個体は孤立していますから塊茎ではなく種子から成長したものでしょう。

近くに他のツルボを見かけませんが、どれくらい遠くからどうやってここに辿り着いたのか、知りたいところです。

しばらく前からセンニンソウの花が咲いています。

薬草園からマレットゴルフの18番ホールに抜ける門の傍にいます。

門の両脇にいますが、薬草園側から入って右側の株はとても良い香りがしていて、風向きによっては少し離れた池の端にいて香ります。この機会にぜひお楽しみください。それに比べて左側はあまり香りません。個体差?

ところで、写真の中の左端の花の中にハエトリグモがいます。コゲチャハエトリの仲間でしょうか。蚊を捕まえて食べています。

写真を撮った時には全く気づきませんでした。気づいていたらもっと近くで観察できたのに、惜しいことをしてしまいました。

2024-09-07

バックヤードの熱帯スイレンの花にメスのアズチグモが来ていました。

体は真っ白で、目の辺りにだけ色が入っており、さらに形がV字型でヒーローのアイマスクの様でとてもかっこいい蜘蛛です。

見つけた当初は、左の写真の様に花びらの後ろに隠れてこちらの動向を窺っていましたが、静かに待っていたら表に出てきてお顔を見せてくれました。

とても綺麗な色合いの蜘蛛なので、お目にかかれると嬉しくなってしまう種属の一つです。

令和年8月

2024-08-31

台風10号の雨で大池の水位が上昇と低下を繰り返していて、その度に、アサザが水没したり浮葉したりしていました。

結局1週間ほど毎日の様に繰り返していましたが、こういう激しい水位の変動はアサザの生育に何か影響したりするのか、不図、気になってしまいました。

2024-08-11

オニバス池の水位が下がると泥が見えてきます。そこにアメリカジガバチが来ていました。

写真では1匹しか写っていませんが、この時は他に2匹、全部で3匹のアメリカジガバチが来ていました。

せっせと泥を集めて巣作りでしょうか。

ところで、写真の奥にトノサマガエルが写っていますが、これはかなり危険な状況だったのではないでしょうか。

ハリガネムシの成虫がカマキリから出てきていました。

無事水中に脱出できたハリガネムシですが、オニバス池は冬になると乾いてしまうので、ここで水中に脱出したハリガネムシは来春まで生きることはできないでしょう。ということは、来春ここで卵を産むことはできないのでここで繁殖はできないはずです。にもかかわらず、毎年たくさんのハリガネムシがオニバス池にやってきます。

よく見かける宿主のカマキリは、行動範囲がそれほど広くないようなので、おそらくここで寄生されたのだと思います。だとすると、ハリガネムシはオニバス池で繁殖しているように思われます。単なる推測ですが、なにか他の宿主、例えばゴミムシの様な成虫で越冬する種族に寄生している個体もいて、それらのお腹の中で冬を越しているのかもしれません。

ところで、ハリガネムシに寄生されたカマキリは生殖能力が発達しないので繁殖に寄与できなくなる、と言われていますが、今回見かけたカマキリはまだ成虫になっていません。そして、私が助けて陸上に戻してあげました。もしかすると、この後成熟して子孫を残せる様になったりするのでしょうか。

大池にカワウが来ていました。

今、大池は水が激減しているので、カワウは泳ぐことができません。なので、狩のためではないでしょう。

炎天下の日差しのもと、暑い日の犬の様にハッハッハッとあらい息遣いをしながら長い時間網の上に立っています。

長い時間いるので、多くの人の目に留まって皆さんしばらく見ていくのですが、カワウくん、全く気にする様子がありません。

youは何しに大池へ?

2024-08-03

8月1日、オニバス池でミズカマキリを捕まえました。

ポット6に先日入ってもらった六郎くんに絡みついていた藻を掬い取ったら付いてきました。

一応、手の中から逃げようとしますが、ノタノタ歩くので逃がさない様に捕まえておくのに苦労はありません。その上、水生昆虫なのに水中でもそれほど機敏に動かないので、水に戻してもすぐに捕まえることができてしまいます。

アメンボが主な食糧とのことです。同じ肉食性のカメムシの仲間が獲物なんですね。

今回私には何も起きませんでしたが、肉食性のカメムシの仲間なので万が一刺されるとアメンボ同様相当な激痛を味わうことになると思います。触るときは気をつけましょう。

ミズカマキリは成虫が水中で越冬するそうなので、オニバス池では冬越しできないでしょう。ということは、今回のこの個体はどこか別の場所から飛んできたのでしょう。

アメリカザリガニやオオクチバスなどの外来の水性生物により数が減っているとのことです。この近くにまだ、それらの生物に征服されていない場所があってそこから来たのでしょうか。それとも、それらの生物がいっぱいいる於大公園の中池や大池、下蛭藻池にもまだ生息しているのでしょうか。

いずれにしても、オニバス池には外来種の敵はいません。食料となるアメンボやオタマジャクシなどはいっぱいいます。ぜひ、オニバス池で数を増やして冬の時期をどこか安全な水辺で無事に過ごして、再びオニバス池に戻って繁殖していってもらいたいものです。

8月3日、同じくポット6の六郎くんの展開前の新葉の上にヤゴがいました。

羽の原基(翅芽)がかなり大きくなっているので、羽化するために水面に出てきていたのかもしれません。

なにトンボなのか分かりませんが、とにかく無事に羽化してくれることを願うばかりです。

令和6年7月

2024-07-13

羽化したばかりのニイニイゼミに遭遇しました。

羽化したての昆虫は色が少なく何とも言えない透明感があって美しいです。

ある意味、生まれたばかり、だからでしょうか。

オニバス池でオオシオカラトンボを見かけました。

右前翅が少し欠けています。

こちらは、幾多の死地をくぐり抜けてきた歴戦の勇士の感があって、ある種の尊敬の念を禁じ得ません。

ヤモリがアスファルトの園内通路を走り抜けていました。

普段、建物の壁など垂直面に張り付いているところをよく見かける種族ですが、ニホントカゲやカナヘビの様に地面を走ることもあるんですね。

右の写真はヤモリの顔のアップです。眼の様子がわれわれとは全く異なる生き物という感じがして、怖いようです。

右の写真はヤモリの顔のアップです。眼の様子がわれわれとは全く異なる生き物という感じがして、怖いようです。

ところで、ヤモリは暗闇でも色がわかるそうです。2021年にそのメカニズムが明らかになりました(京都大学の山下高廣 理学研究科講師、七田芳則 名誉教授(現・立命館大学客員教授)、小島慧一 岡山大学助教らの研究グループ)。彼らの瞳は見た目だけではなく機能的にもわれわれとはひと味違う様です。

2024-07-09

クルミの果実が大きくなってきています。

今年の実は大きい、とおっしゃる方もいますが、果皮に包まれた中の核の部分も大きいと良いのですが、果たして。

大池の端のクヌギに、ミヤマカミキリがいました。

捕まえようと地面に落としたら、私の長靴の作る隙間あるいは影に走り寄ってきました。

私を頼ってくれている様で、捕獲を試みたことがなんだか申し訳ないことをしてしまった気分になってしまいました。

写真を撮らせてもらった後、クヌギに戻ってもらいました。

滝の近くの赤い欄干の橋の袂にキノコが出てしました。

発生初期は、普通のキノコらしい傘の縁が下にさがった状態ですが、だんだん縁が上に反り返ってくる種類のようです。

発生初期は、普通のキノコらしい傘の縁が下にさがった状態ですが、だんだん縁が上に反り返ってくる種類のようです。

小ぶりで地味な色味なので目立ちませんが、何となく纏まっていて美しい種類です。

使い古されて放置された金たわしの中から植物が発生していました。

2種類いて、一つはイネ科、もう一つ丸い葉の種類はよく分かりません。

金たわしの様なものでも根を張ることができるとは思っていなかったので、驚きました。

この後、花を咲かせて実をつけるところまで行けるのか、気になるところです。

オニバス池で、ヤゴの抜け殻を見つけました。

2匹が重なっていて、まるでおんぶしている様に見えます。

この下に、もう1匹分の抜け殻がありました。上の2匹とは種類が違う様です。

この下に、もう1匹分の抜け殻がありました。上の2匹とは種類が違う様です。

いずれにしても、この枝は一度に3匹が集う人気スポットの様です。

令和6年6月

2024-06-29

6月25日、大池にウチワヤンマがいました。

於大公園ではこの種属の数は多くありませんが、時々、ふと気がつくと飛んでいます。

大池で繁殖できているということでしょうか。

6月26日、このはな館の周りでヤマトタマムシを2匹見かけました。

夏になると毎年ちょくちょく見かけます。

園内のそこかしこで暮らしているのでしょう。

6月28日、オニバス池で、羽化したてのカトリヤンマを4匹見かけました。

お尻の先っぽの尾部上付属器が長く、腰のくびれがはっきりしていて、羽化してまもない状態の色が褐色なのでカトリヤンマだろうと思います。

卵で越冬する様なので、昨年からずっとオニバス池にいた子たちなのでしょう。

名前の通り蚊を取ってくれるのでしょうか。そうであるなら、今年もたくさん卵を残して行ってもらいたいものです。

6月29日、クマゼミが出ていました。

私は、今年初対面です。

もう直7月ですが、この夏もいっぱいあの音量で鳴いてくれちゃうことでしょう。

6月24日、赤くて可愛いキノコを見つけました。 そして、29日には黄色いキノコを見つけました。

そして、29日には黄色いキノコを見つけました。

雨がちのお天気が続いているせいか、あちらこちらで色々なキノコが顔を出しています。

この時期ならではのお楽しみですので、園内を散策する際にはぜひ探してみてください。

6月28日、雨の中、ザクロの未熟果が2個、仲良くベンチの上に立っていました。

近くの手すりの上では、3個の未熟果が滑り台をしていました。

落下した際偶然こんな立ち方をするとは思えませんので、どなたかが並べたものでしょう。

雨の中、ちょっと楽しい気分にさせてもらいました。

雨の中、ちょっと楽しい気分にさせてもらいました。

2024-06-22

とある通路でヒバカリと遭遇しました。写真は、こちらに気づいて大慌てで逃げているところです。

大きめの落ち葉1枚に全身が隠れられるほどの小さな個体でした。

大きめの落ち葉1枚に全身が隠れられるほどの小さな個体でした。

おとなしい蛇で、慌てて逃げ回る印象はあまりありませんでしたが、今回はかなり一生懸命走っていました。

もしかすると、最近、ヒトと遭遇してかなり危うい目にあったところだったのかも知れません。

ナガサキアゲハのメスが、中池の横の菖蒲園で水を飲んでいました。

かなり大きな蝶々です。日本では最大級の種類とのことで、確かに実際に見ると「デカっ」という印象を受けます。

もともと南方系の種族だったのが、だんだん北上してきていて、温暖化の指標種として注目されているそうです。

知多半島では、2000年(平成12年)には見られたという記述がありました 。

メスのネコハエトリがオニバス池の3番ポットにいる九郎くんの葉の上にいました。

どうやって陸地から数メートル離れた水上の葉の上にやってきたのでしょう。

一応、水面に立つことができる様ですが、キクヅキコモリグモの様に水面を走ってきたのでしょうか。そうだとすると、水上での狩もあるということかも知れません。

一応、水面に立つことができる様ですが、キクヅキコモリグモの様に水面を走ってきたのでしょうか。そうだとすると、水上での狩もあるということかも知れません。

が、葉の上にいる時に私がカメラを向けたら逃げようとはせず、むしろ、カメラに飛び移ってきましたし、着地に失敗して水面に落ちた彼女はどこなく落ち着かない様子でしたので、きっと水の上はそれほど好きでは無いのだろうと思い、手で掬って近くの陸地に移動してあげてしまいました。

蜘蛛助けになっていればよかったのですが。

オニバス池の藻をとっていたら、ヤゴがついてきました。

たまたま来ていた虫取り名人の子どもさんに見せたら、「ショウジョウトンボの終齢幼虫だね」と即答で教えてくれました。

ショウジョウトンボは、あの真っ赤なボディーで今年もすでにいっぱい飛び回っています。

ところで、オニバス池に水が入ってまだ一月ちょっとです。6月14日の記事で紹介したギンヤンマのヤゴの時も思ったのですが、そんな短期間で卵から終齢幼虫まで成長できるものなのでしょうか。それとも、水が無くても越冬できるので、今終齢まで達している子たちは、昨年生まれということなのでしょうか。ちょっと気になっています。

2024-06-18

コムラサキの花が咲いていました。

シロミノコムラサキの花も咲いていました。

シロミノコムラサキの花も咲いていました。

どちらも同じ所にいます。待合小屋と北トイレの間です。

紫色の花と白色の花が面白い対比を見せています。

チャイナニンジンボクも花が咲き始めていました。

こちらは、紫色の花と白色の蕾が一緒にいるので、コムラサキとはまた違った対比が楽しめます。

オニバス池のほとりにいます。

雨に濡れたイロハモミジの幹に、ノコギリカミキリが張り付いていました。

ノコギリカミキリは、水は飲むけど後食はしない、と言われていますが、今回はまさに水を飲んでいる所に遭遇したようです。

よく、遠目に見るとゴキブリの様、と言われますが、横顔は、ギザギザの太い触覚とがっしりした頭がミノタウロスを彷彿とさせ、なかなかカッコいいです。

よく、遠目に見るとゴキブリの様、と言われますが、横顔は、ギザギザの太い触覚とがっしりした頭がミノタウロスを彷彿とさせ、なかなかカッコいいです。

2024-06-14

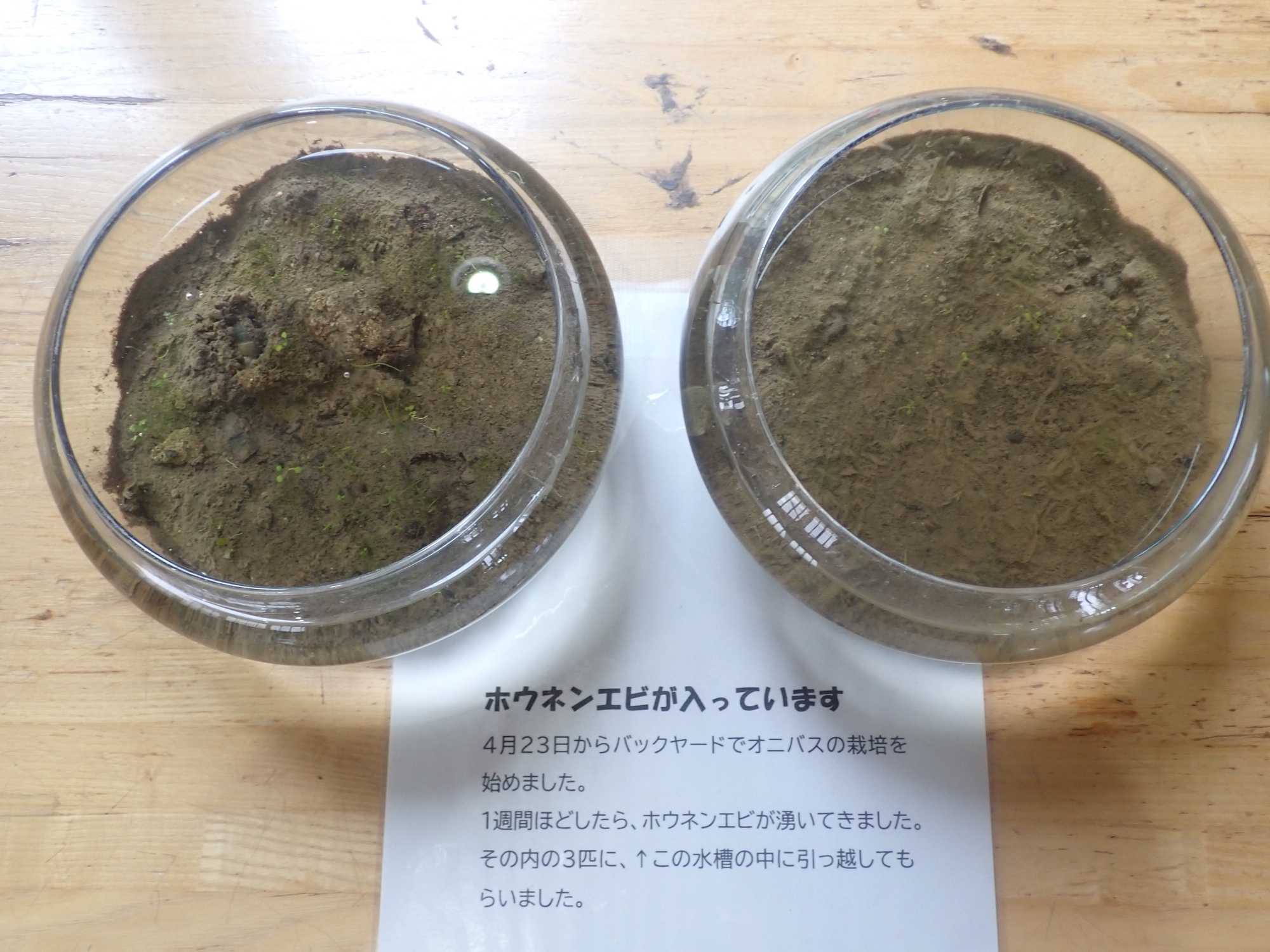

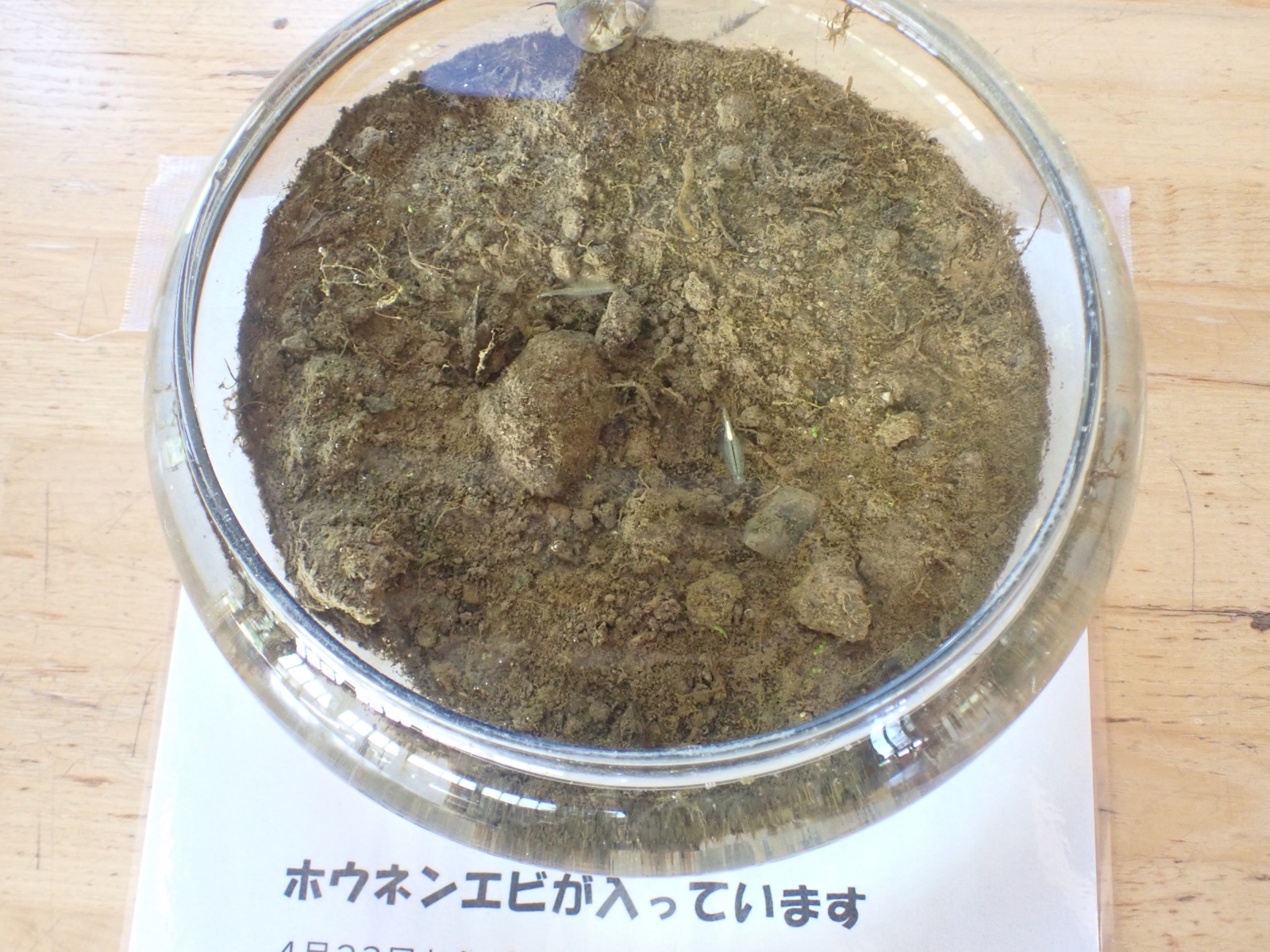

バックヤードでオニバスを栽培しているバットにいるホウネンエビが2匹まだ生きています。2匹ともオスです。

このホウネンエビは、5月1日の記事で紹介していますが、4月23日頃孵化したものです。ということは、およそ50日生きていることになります。

オニバス池のホウネンエビたち(5月14日に水を入れ始めて5月23日に存在を確認)はしばらく前に姿を消していますし、このはな館に移住してもらった兄弟たちはとっくに姿を消してしまっていますから、この2匹はとても長生きしています。

どうしてなのか、理由が気になるところです。バックヤードの環境になにか秘密があるのでしょうか。

今オニバス池では、そこら中でギンヤンマのヤゴが脱皮しています。

普段は、右の写真のように茶色っぽい色をしていますが、脱皮したてのヤゴは体の半分以上が淡く緑がかっていてとても綺麗です。

普段は、右の写真のように茶色っぽい色をしていますが、脱皮したてのヤゴは体の半分以上が淡く緑がかっていてとても綺麗です。

水面近くで浮いている藻につかまって脱皮する個体を多く見かけます。そして、脱皮後もそのまま藻に掴まってじっとしています。

掴まっている藻から無理に引き剥がすと慌てて近くの何かに取りすがろうとします、たとえそれが私の脚であっても。

しがみつかれるのも、なんだか頼られているようで悪く無い気分ですが、そのままずっと池の中にいるわけにもいかないので、浮いている藻を引き寄せてそちらに移動してもらいました。

ガムシの成虫がいました。もしかして、6月7日の記事で紹介した卵嚢の製作者でしょうか。

池の中の藻を取り除くために掬い上げたら、ガムシもついてきてしまいました。手で簡単に捕まえられたので、水に戻す前に写真を撮ろうと陸に上げたら、思いの外動きが早くてかろうじて撮れた写真が左の写真です。

この写真を撮った後、地面に空いていた穴の中に逃げ込んでしまったのでこの後どうなったのか気になっています。

6月2日の記事で紹介したゲンゴロウの幼虫もそうでしたが、基本的には水の中の住人なのに陸上でもそこそこ動けてしまう種族が結構いる様です。

侮ってはいけませんね。

ところで、件の卵嚢ですが、昨日の6月13日の時点で葉が溶け始めていて、今日は見えなくなっていました。産卵から1週間ほど経っています、無事に卵がかえっていると良いのですが。

ところで、件の卵嚢ですが、昨日の6月13日の時点で葉が溶け始めていて、今日は見えなくなっていました。産卵から1週間ほど経っています、無事に卵がかえっていると良いのですが。

2024-06-07

通路を歩いていると、蜘蛛の巣に白くて大きなもの(写真の左側の白いもの)が乗っていました。

遠目には蜘蛛に見えたので、何グモだろうと近づいて見ると、それはクモではなく何かのタネでした。

遠目には蜘蛛に見えたので、何グモだろうと近づいて見ると、それはクモではなく何かのタネでした。

ちょっとガッカリしたのですが、それではこの蜘蛛の巣の主人は誰だろうと探してみると、いました、まだ若々しいヒメグモが。

こちらは近づいてみないと見えないくらい小さかったです。

ところで、ヒメグモのお母さんは卵から孵ってしばらくの間は子供たちにご飯をあげて食事の面倒を見てあげるそうです。

母の愛、なのでしょうか。

トキワマンサクの剪定をしていたら、トビモンオオエダシャクの幼虫が出てきました。

体長6センチメートルほどの大型の尺取虫です。

成虫は以前別の場所でカップルでいるところを見かけたことがあったのですが、幼虫は初めてお目にかかりました(オニバス池周辺の生き物たち(令和4年)のページの3月8日の記事参照)。

この尺取虫、頭がとっても特徴的です。なんだか、猫の頭に見えなくも無いような面白い形をしています。

ちなみに、後ろから見てもそれっぽい形をしています。

ちなみに、後ろから見てもそれっぽい形をしています。

が、芋虫だからでしょうか、猫好きの人たちの評判は必ずしも良く無い様です。

オニバス池で生育中の五郎くんの葉っぱの1枚から棘が出ていました。

私は初めて見たのですが、これ、ガムシの卵が入っている器の様です。

裏側を見ると、確かに、虫の出す糸みたいなもので保護された卵嚢に見えます。

裏側を見ると、確かに、虫の出す糸みたいなもので保護された卵嚢に見えます。

このトゲ、シュノーケルの様な役割があると言われていますが、ガムシたち、どうやってこんな構造物を作ることを思いついたのでしょうか。考え始めると眠れなくなってしまいそうです。

本日6月7日、本年初ショウジョウトンボです。

毎年、真っ赤なボディーでオニバス池を賑わせてくれています。

今年も、ようこそお帰りなさい、ですね。

ちなみに、ギンヤンマ、オオシオカラトンボ、シオカラトンボ、コシアキトンボなどの常連さんたちもすでに来園いただいております。

センリョウの花が咲き始めました。

雌蕊ひとつに雄蕊ひとつで1セットの変わった形の花が咲きます。

オシベも一つしかありませんし、花びらのような装飾物も一切ないので、花が咲いているとは思えないような地味な見た目をしています。

でも、この後ちゃんと結実して、冬にはあの真っ赤な実をたくさんつけて正月飾りを賑わしてくれることでしょう。

ザクロの花が咲き始めています。

写真はまだ蕾の状態のものですが、すでに、独特の色形と質感で食欲をそそっています。

2024-06-02

左の写真はアオバハゴロモの幼虫です。

右はアミガサハゴロモによく似た、和名のまだ無い外来種のハゴロモの幼虫です。

真っ白な綿毛の様なものをお尻に乗せて歩き回っています。そして、時々跳びます。

植物の汁を吸うので害虫扱いされますが、見た目は可愛らしいです。

ゲンゴロウの仲間の幼虫がいました。小さかったので、ヒメゲンゴロウかもしれません。

オニバス池で泳いでいるところをレーキで掬ってみたら掬えてしまいました。

水中では簡単に捕まえられたのですが、陸に上げた途端かなりの速さで走り回るので見失ってしまいました。無事に水中に戻れたのか、気になっています。

左の写真は、そんな高速移動モードが起動する直前に奇跡的に撮れた1枚です。

オニバス池に、ちょっと小振りなイシガメがいました。

まだ植えたばかりのか細いオニバスを齧られては大変なので捕まえました。写真は池に入る階段の上に置いたところです。

この後、逃げようと池に向かって走り出したのですが、階段から落ちて仰向けに転がってしまいました。

右の写真はその時見せてくれた顔です。

右の写真はその時見せてくれた顔です。

「何見てんのよ」とでも言いたげな顔に見えてしまうのですが、いかがでしょう。

マツモムシが泳いでいました。

ホウネンエビやカエルたちやゲンゴロウの仲間やアメンボやトンボたち同様、水の入ったオニバス池の常連さんです。

今年もこれからいっぱい出てきて泳ぎ回ることでしょう。

令和6年5月

2024-05-23

5月21日、5月9日の記事で紹介した、このはな館のホウネンエビが3匹とも亡くなりました。写真の中の左の鉢です。

5月23日、新たにまだ体の小さい子を6匹連れてきて、写真の右の鉢に入ってもらいました。

そして、左の鉢にはおそらく卵が産み落とされています。今シーズン中にもう一度くらい発生したりするのでしょうか。

右の鉢のホウネンエビたちは、卵を産むところまで成長してくれるのでしょうか。

ホウネンエビちゃんたち、まだまだ目が離せません。

ところで、ホウネンエビは死ぬとすぐに体が消えてしまいます。あっという間に大きくなって、突然跡形もなく消えてしまう様子は、われわれ有機生命体の仲間というよりは、精霊の仲間の様でちょっとカッコよく見えてしまうのは私だけでしょうか。

5月14日から水を入れ始めたオニバス池にも、ホウネンエビが現れました。およそ10日で、1センチメートルほどのはっきりホウネンエビとわかる大きさに育っていました。

今のところ、まずまず高密度に発生している様です。

今年はこの後どうなるのか楽しみです。

そのオニバス池では、オタマジャクシも大量発生しています。

このひとたちも疾いです、池に水を入れると数日のうちには、わらわら泳いでいます。

でも、ホウネンエビの様な精霊感がありません。

見た目?泳ぎ方?それとも死後肉体が消える時のスピード感の無さのせいでしょうか。

さらに、アオダイショウも見かけました。

池の縁を獲物を探す様にしながらこちらに向かってきましたが、私の足元まで来て左の写真の様に突然止まりました。

池の縁を獲物を探す様にしながらこちらに向かってきましたが、私の足元まで来て左の写真の様に突然止まりました。

どうやら、ここまで接近して初めて私の存在に気付いた様子です。

しばらく、どちらも動かなかったのですが、私の方が待ちきれなくなって一歩後ろに下がりました。

その途端、彼(もしくは彼女)はダッシュで右側の草むらに駆け込んで行きました。

脅かすつもりはありませんでしたし、ましてや狩の邪魔をするつもりもなかったのに慌てさせてしまって、なんだか申し訳なかったです。

カマキリの幼虫が、欄干の上から身を乗り出して下を覗っていました。

何をするつもりなのかと見ていると、次の瞬間下に向かって跳躍しました。

カマキリって跳ぶんですね、知りませんでした。

2024-05-20

数日前からオニバス池に水を入れ始めていますが、早速大きなウシガエルが来てくれています。

毎年水を入れ始めるとすぐに現れます。オニバス池は周りと水路で繋がっていません。あまり乾いたところで見かけることの無いウシガエルが、一体いつ、どこから、どうやってこのオニバス池にやって来るのか不思議です。

2024-05-17

薬草園のハナモモに「おしりたんてい」の顔の様な形をした実がなっています。

下から見ると分かり易いですが、これ、二つの果実が合着したもので双子果というそうです。

下から見ると分かり易いですが、これ、二つの果実が合着したもので双子果というそうです。

桃の様な核果では、花芽が形成される初期の段階の高温と水ストレスで起こりやすい現象と言われています。

見た目には面白いですが、モモにとっては異常事態なのでしょう。

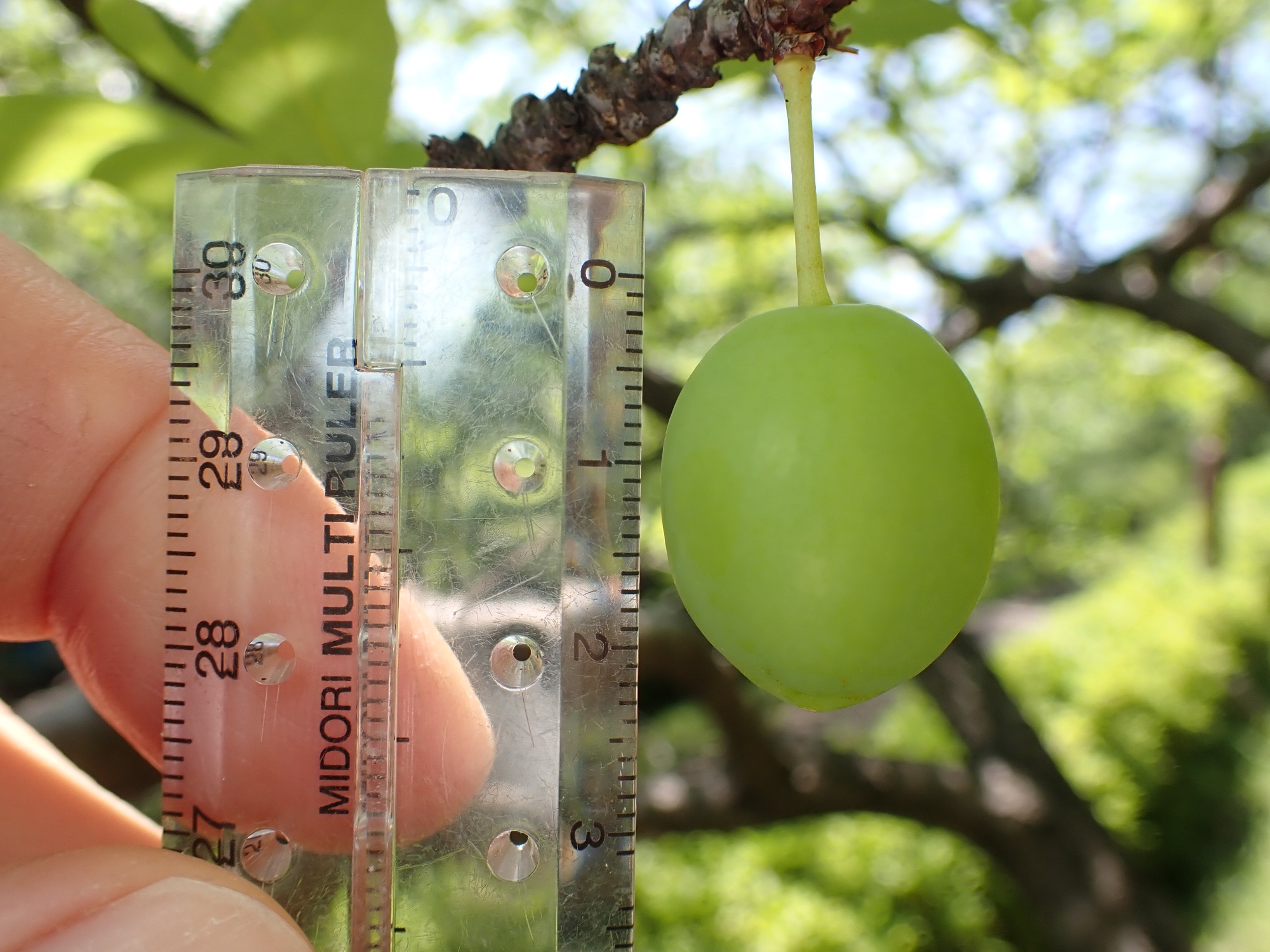

ヒメミドリザクラの果実がなっています。

ヒメミドリザクラは、樹も花も小振りですが、果実はサクラとしては大きめの実がなるシナミザクラよりもさらに大きな実がなっています(長径が2センチメートルを超えています)。

ちょっと不思議な感じのする景色です。

ミヤマイボタの花が見頃を迎えています。

近づいて匂いを嗅ぐと、独特の変な匂いがします。

ヤマトシロアリの女王と王が連れ立って歩いていました。

前を歩いているのが女王で、後にピタリとついて歩いているのが王です。

毎年結婚飛行の行われるこの時期にしか見られないちょっと珍しい光景です。

このお二人、とても仲が良さそうですが、この後10年から20年死ぬまで地下でずっと一緒に暮らすそうです。

われわれヒトには真似をするのが難しいことを、当たり前の事としてこなしてしまっているのはすごいことかも知れません。

サトクダマキモドキの1齢幼虫が金魚椿の葉の上にいました。

この仲間は、1齢幼虫と2齢以降の見た目が大きく違うそうです。

2齢幼虫以降、クダマキモドキらしい体型になって、同属の他種と区別が難しくなるそうです。

オニバス池でイナズマハエトリのメスを見かけました。

銀色と黒のコントラストがとってもカッコいい種族です。

アケビコノハの幼虫がいました。

於大公園のオニバスの故郷である飛山池の森で見つけました。アケビの葉が茂っている辺りから、パキパキと音がするので葉の隙間を覗いてみたら葉っぱを齧っているところでした。

大きな体に、4つの大きな眼状紋がとても威圧的で、視界に入った瞬間思わず仰け反ってしまいました。

この虫、幼虫はとても目立つ姿をしているのに、成虫は翅を閉じていると落ち葉のような見た目で全く目立ちません。完璧な擬態者です。

幼虫時代と成虫時代で外見に関する方針を180度転換しているのにはどんな理由があるのでしょうか、気になるところです。

2024-05-09

バックヤードで発生したホウネンエビ6匹のうち3匹に小鉢に入ってもらってこのはな館に来てもらいました。

小鉢でのお世話は初めてのことなので、快適に暮らしていただけているのかわかりませんが、しばらくお付き合いいただいてこちらの経験を積ませてもらおうと思っています。

於大公園にお越しの際は、ぜひ、一度覗いてみていってください。

臆病な生き物なので、急に覗き込むとビックリしてしまいます。そーっと近づいてあげてください。

小鉢の横から見ると、基本的には背泳ぎしていることがよくわかります。そして、自然界ではなかなか見る機会のないアングルですので、この機会にぜひご覧になってみてください。

ところで、お掃除係として、ヒメタニシも1匹入ってもらっています。こちらも、ご贔屓のほどよろしくお願いいたします。

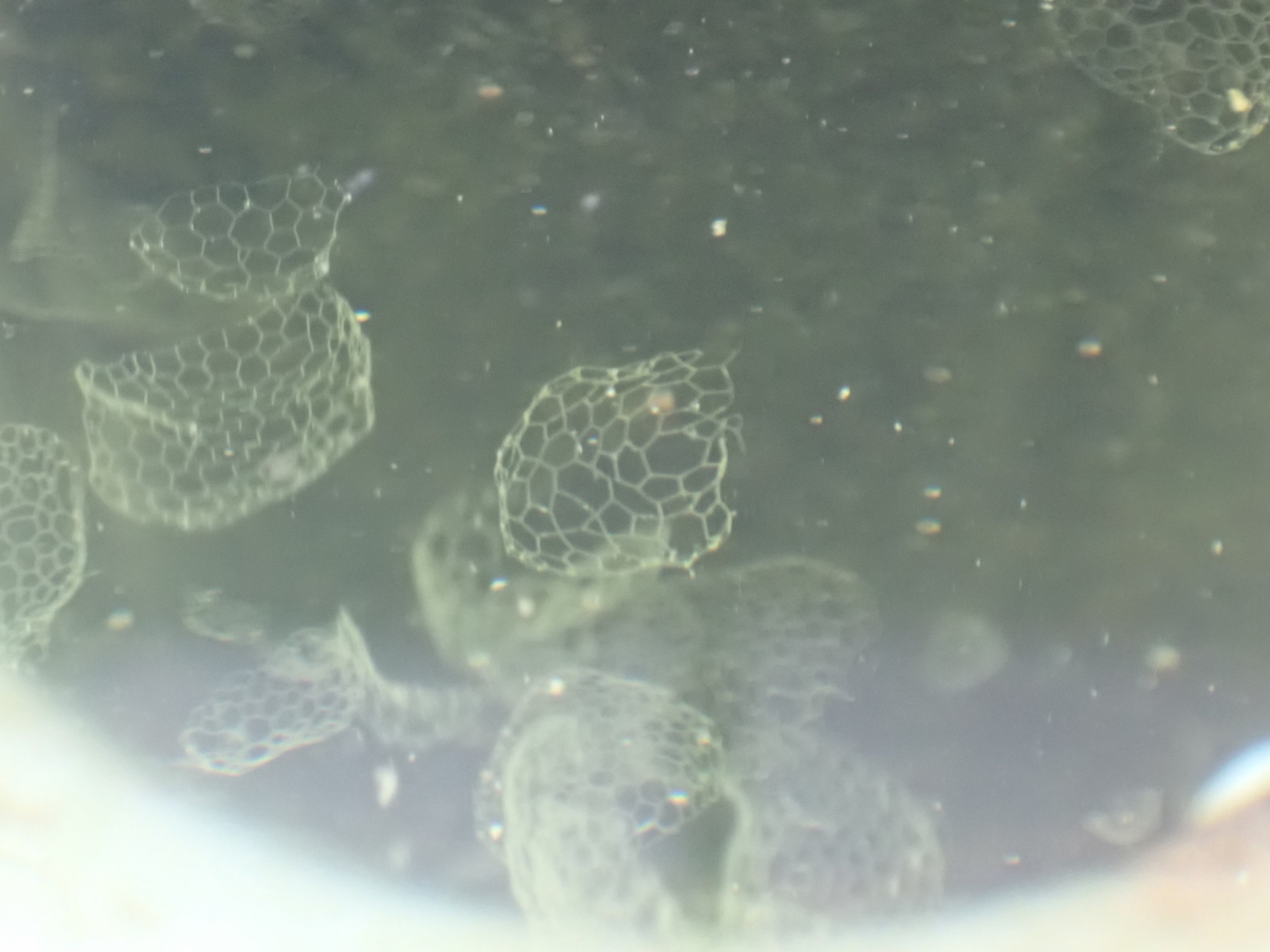

そのホウネンエビのいたバックヤードのオニバス栽培バットの中にアミミドロが発生しています(毎年出てくる常連さんです)。

5角形から7角形くらいまでの枠がいっぱい集まって網の様になっています。この網目のそれぞれの1辺が1つの細胞で、この細胞が大きくなることで網全体が大きく成長していくとのことです。細胞分裂を繰り返して網が増えながら大きくなっていくことはないそうです。

この後、バックヤードのアミミドロがどれくらいの大きさまで育っていくのか見てみようと思っています。

ところで、水田でアミミドロを上手に増やすと水田雑草の発生を抑制できて米の収量を上げられるという話がある様です。オニバス池でも何かの役に立つかもしれませんね。

東トイレの蛍光灯を取り替えようとしたら、オナガグモが出てきました。個人的には初めて見るクモだったので興奮してしまいました。

このクモ、腹部が異様に長くて、しかもクネクネ動きます。クモらしくない動きなのでちょっと不気味な感じがするかもしれません。

普通のクモで言うところの腹部は、突起のあるところ(糸疣と排泄口がある)までで、その先は突出部が長く伸びたものの様です。

このクモ、擬態の名人として有名です。今回の様に脅かさなければ、脚と身体をまっすぐに伸ばして松葉の様な格好になっていて全く蜘蛛に見えません。

さらに、クモ喰いのクモとしても有名で、獲物の96バーセントがクモだったと言う報告があるそうです。しかも、狩の仕方が独特で、しおり糸を辿ってオナガグモの所にやってきたクモに襲いかかるそうです。獲物になるクモにしてみたら、普通にしおり糸を辿って歩いていたら、突然、松葉の様に見えていた物体に噛みつかれて抑え込まれてしまうわけです。コワいですね。

そして、そのことが明らかになったのは、1980年代だそうです。割と最近まで謎の蜘蛛だったようです。

2024-05-05

ツルウメモドキの花が咲いていました。

花弁が緑色をしているので、見た目がとっても地味です。

そのせいでしょうか、気がつく人はほとんどいない様です。

そんなツルウメモドキの花ですが、微かに良い匂いがします。

ちなみに、ツルウメモドキは雌雄異株で、写真は雄株のものです。隣の雌株に秋になると実る赤い実は、花とは異なりとても目立って人気があります。

ニワゼキショウの花が満開です。

地表に咲く小ぶりな花ですが、花色には紫やピンクや白があって思いのほか賑やかです。

菖蒲園の横の土手などにいっぱいいて、コメツブツメクサやシロツメクサなどと共にお花畑を形成しています。

2024-05-01

今年のオニバス 一郎くんたちを栽培しているバックヤードのバットの中でホウネンエビが泳いでいました。

一郎くんたちを植え付けたポットの土はオニバス池から持ってきたものです。オニバス池では毎年ホウネンエビが出ていますから、卵がついてきたのでしょう。

4月23日に水を入れてからほぼ1週間で、卵から体調1センチメートルほどまで成長しています。初期の成長の速さにびっくりですね。

このバットにはヒメタニシもいます。

こちらは、薬草園の池から来てもらいました。藻を食べてもらっています。

そのヒメタニシくんたち、背中に藻を背負っています。

そして、背負っている藻は食べていない様子ですから、ここから新たな藻が育って周りに散っていくことになるでしょう。

ということは、食べているそばから食糧生産している、ということになるのかも知れません。

これって究極の自給自足ではないでしょうか。

令和6年4月

2024-04-25

クルミの雌花が咲いていました。

花序に長い毛がいっぱい生えています。

逆光で見ると銀色に輝いてとても綺麗です。

トチノキも花が咲き始めました。

トチノキは通常背が高くて、花を近くで見る機会がほとんどありません。

でも、今年の中池近くのトチノキは比較的下の方に花をつけています。この機会にぜひ、ご覧になってみてください。

中池のアシを抜いて置いておいたら地下茎にだけクロヤマアリが集まってきました。

甘いのでしょうか、それとも、美味しそうな匂いがするだけなのでしょうか。

触り心地と見た目は美味しそうに見えなくもないので味を見てみようかとも思ったのですが、抜く前にあった場所を考えると味見を試す気にはなれなくて確認できていません。

2024-04-23

今、オニバス池の中は黄色い花でいっぱいです。

オミナエシが大群落を形成する中、ジシバリがところどころに小群落を作っていて、その中にときどきオニタビラコが混ざっています。

オミナエシが大群落を形成する中、ジシバリがところどころに小群落を作っていて、その中にときどきオニタビラコが混ざっています。

黄色を引き立てるベースの緑には、スズメノテッポウとムシクサが入っています。

ハンカチノキが花を咲かせていました。

今年は、他の植物同様早めの開花です。

2024-04-22

西洋カマツカの花が満開です。

花は花弁も花糸も全体に真っ白ですが、葯(花粉の入っているところ)だけ赤紫色をしています。

一つの花は小ぶりなので遠目には分かりにくいですが、近づいて見るとコントラストの妙とも言うべき美しい花を堪能できるのではないでしょうか。

ウワミズザクラの花が咲き出しました。

小さな花が房状に固まって咲くので、いわゆる桜らしい見た目をしていませんが、一つ一つの花は上の記事のカマツカ同様5枚の花びらを持つバラ科らしい花です。

そして、良い香りがする花です。ですが、花の位置が高くて香りを堪能するのは難しいところです。

バックヤードでオニバスの苗を育てる水槽の準備をしていたら、水槽の上にゴミグモがぶら下がっていました。

まだ、体の小さい若い娘さんです。

写真の様に脚をたたんでじっとしていると、本当に何かのゴミの様なので、初めは去年の蜘蛛の巣の残り物かと思っていました。

でも、水槽に水を入れる間ぼーっと見ていたら、突然一番下のゴミがゴミグモに変身して動き出したので正体を見破ることができました。

ゴミグモは於大公園内の至る所にいるので網を見かける機会は多いのですが、クモそのものを見つけるのはあのウォーリー並みに難しい種属です。

そのゴミグモの巣の隅っこにシロカネイソウロウグモがいました。

腹部が小ぶりなので、まだ若いメス、あるいはオスでしょうか。

こちらもよくいる種類ですが、何せ体が小さいので見つけるのは案外難しい種属です。

ゴミグモとシロカネイソウロウグモをぼーっと見ていたら水を入れていることを思い出して、ふと下を見ると、水面をチャスジハエトリが滑っていました。

こちらもゴミグモ同様若い娘さんです。

そして、ゴミグモ同様よく見かける種属です。

ただ、見つけるのは前2種ほど難しくはありません。カモフラージュもしませんし、大きさも小さくありませんから。

2024-04-16

ツマグロオオヨコバイの幼虫でしょうか、黄緑色の可愛らしい虫がいました。

体は小さいですが、ジャンプ力はとても強くて、一瞬で視界から消えてしまいます。

今回も、左の写真を撮った直後、視界から消えました。

薬草園のアリアケスミレも花の季節が終わりつつあります。

今年は咲き始めるのが遅めで、3月の終わりにやっと咲き出しました。その後、4月の中旬まで楚々とした綺麗な花を楽しませてくれました。

於大公園のアリアケスミレは白みが少し強めなので、園内の他のスミレとちょっと雰囲気が違います。

ハンカチノキが若葉を展開していました。

この樹は、オニバス池にいる2本のうち、北寄り、東屋に近い方です。

赤味がとても強くて綺麗です。

展開する前も赤味が入っていて綺麗です。

展開する前も赤味が入っていて綺麗です。

オニバス池にあるもう一本の樹は、赤味があまりありません。個体差なのでしょうか。それとも、日の当たり具合など環境の差なのでしょうか。

ヒトツバタゴ(ナンジャモンジャの樹)も花芽を伸ばし始めました。

萼片になると思われる部分から、捻りの入った棒状のものが伸びています。

直線部分が有るあまり見ない形、もっと言うと変な形の蕾ですね。

オニバス池でジシバリが綺麗な花を咲かせています。

写真の中で黒っぽい棒状のものから2本の紐状のものが出ていますが、これが雌蕊です。まだ、ほぼまっすぐ伸びていました。

翌日見てみるとまっすぐだった雌蕊が右の写真の様にくるくるとカールして眼鏡の様な形になっています。

翌日見てみるとまっすぐだった雌蕊が右の写真の様にくるくるとカールして眼鏡の様な形になっています。

これ、受粉前と後、ということでしょうか。

園内某所、ご夫婦で来園した方が2人揃って地面を見つめたまま固まっていました。

声をお掛けしたら、「ヘビ」と一言。

指さす方を見るとアオダイショウくんが落ち葉を集める木枠の中にあわてて逃げ込むところでした。

私にとって、今年の初アオダイショウです。

1メートルは超えているかな、というくらいの大きさでした。

件のお二人は蛇が苦手なので遠ざかってくれてホッとした様子でした。でも、アオダイショウくんの方は写真を撮ろうと追いかけてくる私から逃れようと、慌てて木枠から滑り出て逃げて行きました。

その速いのなんの、おかげでピント合わせが間に合わず写真がブレてしまいました。

2024-04-04

4月1日の記事でカツラの雄花を紹介しましたが、今回は、雌花です。

赤く伸びているのは柱頭です。ここで花粉をキャッチします。柱頭が4本ということはこの花は雌蕊が4つ有ります。そして、おそらく果実が4つ実ることでしょう。

ところで、カツラは雌花も雄花同様、花弁も萼もありません。

そして、細長い柱頭が4本ほど見えているだけなので、雄花よりさらに人目につきません。

一般に風媒花の皆さんは花の見た目が地味ですが、カツラも風媒花の一員として立派に目立たない花を咲かせていました。

これも4月1日の記事で紹介したイロハモミジの雄花の写真です。

イロハモミジもカツラ同様見た目が地味な花を咲かせます。

そして、そのためでしょうか、カエデ類は風媒花であるという記述を見かけます。

でも、毎年花の咲いている時期のある期間、ミツバチが大群で押し寄せてきて花から花へ忙しそうに飛び回っていることがあります。

これ、虫媒花で見られる現象です。おそらく、イロハモミジは虫の助けを借りるのにやぶさかで無いのでしょう。

ただ、だからと言って風を利用していないとも言えません。もしかすると、イロハモミジはアカメガシワやソテツの様に、風虫両媒花なのかも知れませんね。

ところで、イロハモミジはカツラとは異なり雌雄同株で、1本の樹が雄花と両性花の2種類の花をつけます。右の写真は両性花です。ヘビの舌の様に先が二股に分かれた雌蕊がチャームポイントです。

ところで、イロハモミジはカツラとは異なり雌雄同株で、1本の樹が雄花と両性花の2種類の花をつけます。右の写真は両性花です。ヘビの舌の様に先が二股に分かれた雌蕊がチャームポイントです。

オニバス池でテントウムシの幼虫と蛹を見かけました。

写真の枝の上側に張り付いているのが蛹で、下側のものが幼虫です。

しばらくしてから見に行ったら、幼虫はいなくなっていました。じっと張り付いていたのでここで蛹になるつもりなのかと思っていましたが違った様です。

しばらくしてから見に行ったら、幼虫はいなくなっていました。じっと張り付いていたのでここで蛹になるつもりなのかと思っていましたが違った様です。

幼虫から成虫までほとんどすべて(卵と小さい幼虫を除く)のステージのテントウムシをこの時期一番多く見かけるような気がします。草が少なく、見通しが良いせいでしょうか。

2024-04-01

毎年あちらこちらでいっぱい芽吹いていますが、いつの間にか消えてしまいます。

ウェブなどで見る限り育てるのが難しい種族ではなさそうですが、野生のものは大きくなるのが難しいようです。

何者かの抑制が掛かっているかのようです。

ヒメスミレが見頃を迎えています。

写真はオニバス池のものですが、マレットゴルフ4番ホールに上がる階段付近のものも綺麗に咲いています。

昨年の夏の雨不足と酷暑のせいでしょうか、あちらこちらでいろいろなスミレたちが株数を減らしていますが、生き残った株たちは綺麗な花を咲かせています。

タネをいっぱい飛ばして、スミレ王国の復興を成し遂げて欲しいものです。

ゼンマイの胞子葉が出てきました。まだ、フィドルヘッド(ワラビ巻き)の状態です。

於大公園のこのゼンマイは、一見してシダとは思えないくらい大きいです。

そして、巨大な胞子葉に数の子の様にびっしりとついた胞子嚢が、食欲をそそるかもしれません。

そして、巨大な胞子葉に数の子の様にびっしりとついた胞子嚢が、食欲をそそるかもしれません。

が、ゼンマイの胞子葉はおいしくないので食べない様です。食用にするのはこのあと出てくる栄養葉のフィドルヘッドです。

そしてそれはすでに下の方で待機しています。

そしてそれはすでに下の方で待機しています。

この花は雄花で、カツラは雌雄異株なのでこの樹は男の子です。

花弁も萼もない蕊だけのあまり花らしくない変わった形の花です。目立たないので、知っている人しか開花に気づかないタイプの花でしょうか、コニシキソウの様に。

カラタチの葉芽が出てきました。大きくて鋭いあの恐ろしい棘のすぐ脇に、色も艶も若々しくまた可愛らしい様子で。

カラタチは実の形や花や葉の雰囲気や棘があるところがミカンの仲間に似ています。

でも、冬になると葉が落ちます。そのためでしょうか、カラタチはミカン科カラタチ属でミカン科ミカン属には入れてもらえていない様です。

ところで、カラタチはミカン科カラタチ属カラタチで1属1種です。われらがオニバスと一緒です(スイレン科オニバス属オニバス)。どちらも孤高の存在のようでカッコ良いのではないでしょうか。

この記事に関するお問い合わせ先

このはな館(於大公園内)

〒470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字沙弥田2-1

電話番号:0562-84-6166

ファックス:0562-84-6292都市整備課 公園緑地係

アジサイの冬芽

アジサイの冬芽

更新日:2025年04月01日